শ্রীমতী সবিতা চৌধুরীর সাথে বিয়ের পরে পরেই …

বম্বেতে তাঁদের পালি হিলের বাড়ি।

প্রায়ই মাংস রাঁধতেন সলিল। চারপাশ ম ম করত সুগন্ধে। গানবাজনার মতোই গুলে খেয়েছিলেন রান্নবান্নাও। তিনি রাঁধছেন। স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে। মুচকি হাসি তাঁর মুখে।

আর তখনই বলতেন, ‘‘ভাল রাঁধতে না-জানলে, ভাল সুরকার, ভাল গায়িকা হবে কী করে, ছুটি?’’

সবিতা চৌধুরী কে তিনি ও-নামেই ডাকতেন। আর সবিতা চৌধুরী রান্না জানতেন না বলে প্রায়ই বলতেন এ কথা।

সবিতা চৌধুরীর উত্তর হত, ‘‘জানি, জানি, আমাকে রান্নাঘরে ঢোকানোর এ তোমার ফন্দি। ঠিক আছে, আমিও রান্না শিখে দেখিয়ে দেব।’’

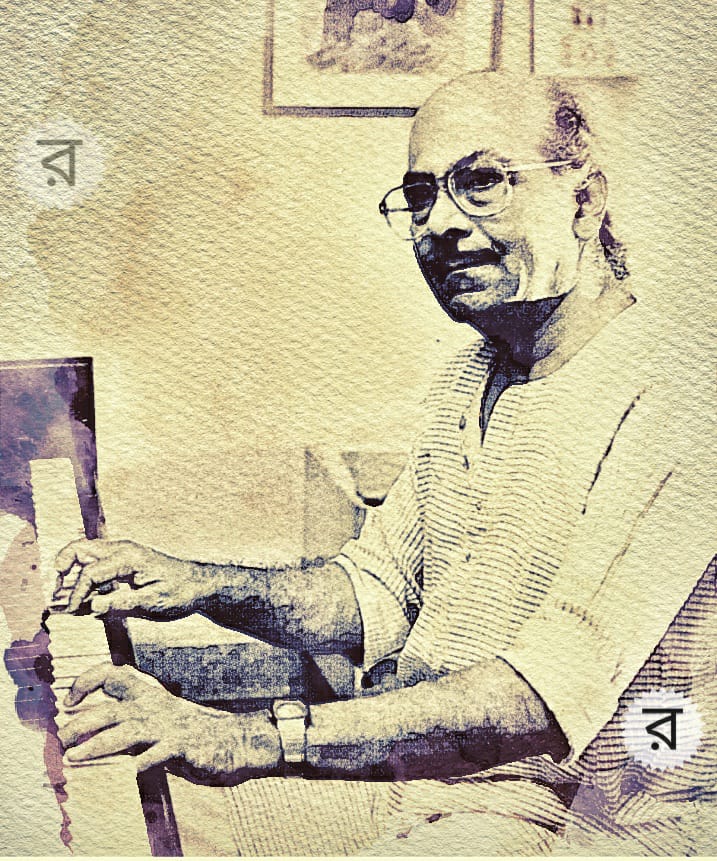

হাতে ধরে স্ত্রী কে যেমন গান শিখিয়েছেন, তেমন যত্ন নিয়েই শিখিয়েছিলেন রান্নাও। রাঁধতে রাঁধতেই সুর ভাজতেন। সুর মাথায় এলে ঢ়ুকে পড়তেন বাথরুমে। সে অনেক ক্ষণ! আর তখন সবিতা চৌধুরীও জানতেন, সলিল বেরিয়েই পিয়ানোর সামনে বসে পড়বেন। সুরটা এসে গিয়েছে মনে।

সবিতা চৌধুরীর বক্তব্যে, “জিনিয়াস নয়, আমার স্বামী ছিলেন তারও বেশি কিছু।”

“I want to create a style which shall transcend borders – a genre which is emphatic and polished, but never predictable.” — Salil Chowdhury

সলিল চৌধুরী, প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, সুরকার এবং গল্পকার। গণমানুষের রাজনীতিবিদও ছিলেন সলিল চৌধুরী। তিনি মূলত বাংলা, হিন্দি, এবং মালয়ালাম চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। আধুনিক বাংলা গানের সুরস্রষ্টা হিসেবে এবং গণসংগীতের প্রণেতা হিসেবে তিনি একজন স্মরণীয় বাঙালি। ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সকল গুণগ্রাহীদের কাছে তিনি সলিলদা বলেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা মূলত ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পেই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তিনি একজন আয়োজক ছিলেন এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যেমন বাঁশি, পিয়ানো, এসরাজ ইত্যাদি বাজাতে জানতেন। তাঁর মৌলিক কবিতাগুলোর জন্যেও তিনি ব্যাপকভাবে নন্দিত এবং প্রশংসিত। ‘সুরের এই ঝরঝর ঝরনা’য় ‘দখিনা বাতাসে মন কেন কাঁদে’ সলিল চৌধুরীর গান শুনতে বসলেই! সলিল চৌধুরী আমাদের প্রত্যেকের কাছেই এক অনন্যসাধারণ সাংস্কৃতিক আশীর্ব্বাদ, এক পরম প্রাপ্তি। মহান স্রষ্টা সলিল চৌধুরী শিল্পকে শুধুমাত্র শিল্পের জন্য ব্যবহার না করে, তাকে করে তুলেছিলেন সংগ্রামের হাতিয়ার। আর তাই একদিকে সমাজের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা, অন্যদিকে “শিল্পের জন্যই শিল্প’ – এই রীতির এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর সৃষ্টিতে।

আধুনিক বাংলা গানের সুরস্রষ্টা ও গণসংগীতের প্রণেতা সলিল চৌধুরী গত শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক জুড়ে একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে ছিলেন। কবিতা, গান, সুর দেয়া- সব ক্ষেত্রেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। বিটোভেনের সিম্ফনি, মোৎসার্টের জি-মাইনর ফর্টিএথ সিম্ফনি, ই-মাইনর, জি-মাইনর কর্ডের প্রতি তার অনুরাগ থেকেই বাংলা ও হিন্দি ভাষায় উপহার দিয়েছেন অনেক ভালোলাগার গান ও সুর। এছাড়াও তিনি একজন কবি এবং চিত্রনাট্যকার। তার মৌলিক কবিতাগুলোর জন্য তিনি ব্যাপকভাবে নন্দিত এবং প্রশংসিত। তাঁর কবিতা গ্রন্থ: প্রান্তরের গান, সলিল চৌধুরীর গান (১৯৮৩)। তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পেই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। গান আর সুর নিয়েই জন্মেছিলেন সলিল চৌধুরী। পৃথিবী তাঁকে মনে রাখে তাঁর সুরের জন্য। কিন্তু তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল নানা ধারায়। সেই অন্য দিকগুলো নিয়ে তেমন চর্চা হয় না। ‘সুরকার’ সলিল চৌধুরীর প্রতিভার দীর্ঘ ছায়ায় বারবার ঢাকা পড়ে যান কবি সলিল, গল্পকার সলিল, চিত্রনাট্যকার সলিল।

সলিল চৌধুরী ১৯২৩ সালের ১৯ নভেম্বর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার রাজপুর সোনারপুর অঞ্চলের গাজিপুরে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা জ্ঞানেন্দ্রময় চৌধুরী, আসামের লতাবাড়ি চা বাগানে ডাক্তারি করতেন। বাবার কাছেই সলিল চৌধুরীর সংগীত শিক্ষার হাতেখড়ি। পিতৃব্য নিখিল চৌধুরীর কাছেও সংগীতের তালিম গ্রহণ করেন তিনি। মূলত নিখিল চৌধুরীর ঐক্যবাদন দল ‘মিলন পরিষদ’-এর মাধ্যমেই গানের জগতে শৈশবেই সম্পৃক্তি। তার শৈশবের বেশির ভাগ সময় কেটেছে আসামের চা বাগানে। আট ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সুভাষগ্রামে, (পুরাতন নাম কোদালিয়া) মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেন। হারিনাভি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন এবং উচ্চ মাধ্যমিক (আইএসসি) পাশ করেন। এরপর কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি তার পিতার সংগ্রহে থাকা পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতেন। তাঁর পিতা চা বাগানের কুলি এবং স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের সাথে মঞ্চ নাটকের জন্য সুখ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি কলকাতায় অবস্থিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এ সময়েই তার সঙ্গীত জ্ঞানে পরিপক্কতা লাভের পাশাপাশি দ্রুত তার রাজনৈতিক ধারণা জন্মায়। তিনি দারুণ মেধা সম্পন্ন ছিলেন।

তার প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র “পরিবর্তন” মুক্তি পায় ১৯৪৯ সালে। তার ৪১টি বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বশেষ চলচ্চিত্র ছিল “মহাভারতী” যা ১৯৯৪ সালে মুক্তি পায়। ১৯৫৩ সালে বিমল রায় পরিচালিত ‘দো বিঘা জামিন’ চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে সলিল চৌধুরীর হিন্দি চলচ্চিত্র শিল্পে অভিষেক ঘটে। সলিল চৌধুরীর ছোট গল্প “রিকসাওয়ালা” অবলম্ভনে এই চলচ্চিত্রটি তৈরি করা হয়েছিল। এই চলচ্চিত্রটি তার কর্মজীবনকে নতুন মাত্রা যোগ করে যখন এটি প্রথমে ফিল্মফেয়ার সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং কান চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতে নেয়। বাংলা এবং হিন্দি চলচ্চিত্রে ২০ বছর কাজ করার পরে সলিল চৌধুরী ১৯৬৪ সালে ‘চিম্মিন’ দিয়ে মালয়ালাম চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন। চলচ্চিত্র সফলতা পাক বা না পাক তার মালয়ালাম গানগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তিনি প্রায় ৭৫টির বেশি হিন্দি চলচ্চিত্র, ৪০টির বেশি বাংলা চলচ্চিত্র, প্রায় ২৬টি মালয়ালাম চলচ্চিত্র, এবং বেশ কিছু মারাঠী, তামিল, তেলেগু, কান্নাডা, গুজরাটি, ওড়িয়া এবং অসামীয়া চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

১৯৪৪ সালে যখন তরুণ সলিল তাঁর স্নাতক পড়াশোনার জন্য কলকাতায় আসেন, তখনই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক দল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আইপিটিএ-এ (Indian Peoples Theater Association) যোগ দেন। এ সময় তিনি গান লিখতে এবং এর জন্য সুর করা শুরু করেন। আইপিটিএ এর সাংস্কৃতিক দলটি বিভিন্ন শহর এবং গ্রামগঞ্জে ভ্রমণ করতে থাকে, যা এই গানগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসে। ‘বিচারপতি’ , ‘রানার’ এবং ‘অবাক পৃথিবী’র মত গানগুলো তখন সাধারণ জনতার কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। গাঁয়ের বধূর মতো গান তখন বাংলা সংগীতে একটি নতুন ধারা তৈরি করেছিল, যা মাত্র ২০ বছর বয়সে সুর করেছিলেন সলিল। পশ্চিমবঙ্গে তখনকার প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পী এসব গান গেয়েছেন। এর মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সমালোচকগণ বলেছেন, সলিল চৌধুরীর সঙ্গীতে পশ্চিমা এবং ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমান মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। সলিল চৌধুরীর পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সরাসরি অভিযোজনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ছায়া চলচ্চিত্রে মোৎজার্টের সিম্ফোনি নং ৪০ এর উপর ভিত্তি করে “ইতনা না মুঝে তু পেয়ার বাড়া ” এবং অন্যদাতা চলচ্চিত্রে চোপিন এর কাজের উপর ভিত্তি করে -“রাতো কি সায়ে ঘানে”।

আগেই জেনেছি, বাংলা গানে নতুন দিগন্ত নিয়ে এসেছিল সলিল চৌধুরীর গণসঙ্গীত! পঞ্চাশের মন্বন্তরে সলিল সৃষ্টি করলেন একের পর এক গান, ‘তোমার বুকে খুনের চিহ্ন খুঁজি এই আঁধারের রাতে’,‘পৌষালি বাতাসে পাকা ধানের বাসে’, ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে’। তাঁর লেখা গণসংগীত অনুপ্রেরণা দিল ছাত্র-মজুর-কৃষকসহ সব অধিকার বঞ্চিতদের। ‘এদেশ তোমার আমার/ আমরা ভরি খামার/ আমরা গড়ি স্বপন দিয়ে সোনার কামনায়’ কথা ও সুরের আবেদনে আর হেমন্ত মুখোপাধ্যেয়ের কন্ঠে সকলের গান হয়ে উঠল। গণসঙ্গীতের সর্বজনীন আবেদন বার বার এসেছে তাঁর গানের কথা আর সুরের মূর্ছনায়। ‘মর্জিনা আবদাল্লা’র বাণিজ্যিক ছবির গ্ল্যামারাস গল্পেও কাঠুরিয়াদের গানে মাটির মানুষের টান- ‘ও ভাইরে ভাই/ হে হে, আয় রে আয়/ আয়রে কুড়ুল করাত নিয়ে/ পোড়া বরাত নিয়ে/ জঙ্গলে জঙ্গলে আয় রে/ আয় রে কাটি কাঠ, কাটি কাঠ, কাটি কাঠ।’ চাঁদ ফুল জোছনা ছাড়াই, প্রেমের গুন গুন গুঞ্জন বাদ দিয়েও, যে পথে নেমে মানুষের হাতে হাত রেখে বলা যায় ‘পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি,’ দেখালেন সলিল চৌধুরী। আরও পরে বলেছেন, ‘আমি পথ খুঁজি না তো, পথ মোরে খোঁজে।’ তাঁর সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গলায় গলায় ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে’ কিংবা ‘উজ্জ্বল, এক ঝাঁক পায়রা/ সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে/ চঞ্চল পাখনায় উড়ছে’ শুনলেই মন ভালো হয়ে যায়। সলিল চৌধুরীর সুরে- ‘ঝির ঝির ঝির ঝির বরষা/ আমার হয় কি গো ভরসা/ আমার ভাঙা ঘরে তুমি বিনে’-তে খুঁজে পাই যেন অন্য ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে।

আসলে অনেক কাজ একসঙ্গে করতে জানা অসীম প্রতিভাবানদের আমরাই হয়তো ঠিকমত বুঝে উঠতে পারি না। সলিল চৌধুরীকে অনেকেই বলতেন ইনটেলেকচুয়াল কম্পোজার। গান লেখা, সুর করা আর অ্যারেঞ্জ করা এই তিনটি কাজ এক সঙ্গে তিনি করেছেন। তিনটিতেই তিনি শ্রেষ্ঠ। আশ্চর্য সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন সুর নিয়ে, গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠ নিয়ে। একই গান হয়তো তিনটে ভাষায় গাওয়া হবে। মিউজিক কম্পোজ করার সময় সলিল তিনটে আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতেন। বাংলা গানের সুরে হয়তো ফোকের ছোঁয়া। সেই একই গানের হিন্দি রূপান্তর হল ভীষণ সিডাকটিভ। আবার সেটাই যখন মালয়ালম হচ্ছে, পাল্টে গিয়ে হল সেখানকার মেছুনিদের লোকগান। তাঁর প্রত্যেকটি গানের ইন্টারলিউড একেবারে একটা আলাদা গান। সলিলের আকর্ষণ সুরের জটিল বিন্যাসে। তাঁর সুরের আরেক বৈশিষ্ট্য নোটেদের চলন- এই হয়তো রয়েছে তার সপ্তকের সা-তে, এই নেমে এল মধ্য সপ্তকের রে-তে। সুরের এই জটিলতার জন্যই সলিলের প্রয়োজন ছিল অনুশীলিত গলার। সলিল চৌধুরীর সুরে লতা মঙ্গেশকর এমন কিছু গান গেয়েছিলেন, যেগুলো বাংলা বা হিন্দি গানের অবয়ব বদলে দিয়েছিল। আবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠমাধুর্যের ও গলার টিম্বারের খুব ভক্ত ছিলেন তিনি। আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যে কতটা অনুরাগী ছিলেন সলিল চৌধুরীর সুরের, তার প্রমাণ মেলে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিতে, যখন বলেন- ‘যাঁদের সুরে আমি গান গেয়েছি, তাঁদের মধ্যে আমার গলাটাকে সব থেকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করেছে সলিল।’ রবীন্দ্রশতবর্ষে, ১৯৬১-তে সলিল চৌধুরী সৃষ্টি করলেন- ‘আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা।’ পরে বলেছেন, ‘গানটাতে নিজের জীবনের ছোঁয়াই একটু রাখতে চেয়েছি, যখন বলছি ‘আমি আবার কাঁদব হাসব এই জীবন জোয়ারে ভাসব/আমি বজ্রের কাছে মৃত্যুর মাঝে/রেখে যাব নিশানা।’

সলিল চৌধুরীকে বুঝতে হলে গণসঙ্গীতকে জানাটা জরুরি। আমরা জানি, বাংলা গণসঙ্গীতের সূচনা হয় ১৯৪৩ সালে গণনাট্যসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ সঙ্ঘের সাঙ্গীতিক কার্যক্রমের একটি বিশেষ ধারাই ছিল গণসঙ্গীত। বিনয়কৃষ্ণ রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী প্রমুখ তাঁদের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে গণসঙ্গীতের এ নতুন ধারার যথার্থ ভিত্তিস্থাপন করেন এবং এ ধারাকে সম্প্রসারিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত এবং রাবীন্দ্রিক ও পাশ্চাত্য সুরধারাকে গণসঙ্গীতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। গণসঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রমজীবী মানুষকে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত ও সংগ্রামশীল হতে উদ্বুদ্ধ করা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার আদায়ের মাধ্যমে একটি সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ জোগানো। বিশ শতকের মধ্যভাগে গণসঙ্গীতের দুটি বিশেষ চরিত্র লক্ষ করা যায়। এ সময় জাতীয় মুক্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিকে কেন্দ্র করে এমন কিছু গান রচিত হয় যা ইংরেজ শাসন থেকে ভারতের মুক্তির আন্দোলনে প্রচন্ড শক্তি জোগায়। সেসব গান শুনে দেশের মুক্তিকামী যোদ্ধারা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হন। এর পাশাপাশি কিছুটা ভিন্ন ধরনের অনেক গান রচিত হয় যার বক্তব্য ছিল একটি শোষণহীন সমানাধিকারসম্পন্ন সমাজ গঠন করা। এ প্রসঙ্গে চারণ কবি মুকুন্দদাস এবং নজরুলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের দুজনের গানেই ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি এবং শোষণহীন সমাজব্যবস্থার ধারণা প্রকাশ পায়। নজরুল যখন সৈনিক হিসেবে করাচি ব্যারাকে ছিলেন তখন তিনি রুশ বিপ্লবের সাফল্য ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা জেনেছিলেন। তাই তাঁর গানে বিশেষভাবে দেশের স্বাধীনতা এবং শোষণহীন সমাজব্যবস্থার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে গণসঙ্গীতে আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণা যুক্ত হয়। দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শোষিত মানুষের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ, উপনিবেশবাদ সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি অকল্যাণকর প্রবণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করা এ গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

মধ্য পঞ্চাশের পর ভারত কাঁপাতে বোম্বে যেতে আগ্রহী হলেন সলিল। তারপরই খুলে গেল আরেক সুরের দুয়ার। সর্বভারত দেখল বাঙালির প্রতিভা। আগেই অবশ্য শাস্ত্রীয় সংগীতের জগতে আলাউদ্দীন খাঁ, রবিশঙ্কর প্রমুখের বাদনে মুগ্ধ হয়েছিল। এবার দেখল এক বাঙালি সুরকারের ফিল্মি গানের চমক। বোম্বের জীবনে প্রথম প্রথম মনে হয় খানিকটা স্ট্রাগল ছিল সলিলের। বাঙালি-বিদ্বেষ রাহুল দেববর্মনের জীবনকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল, সেসব কথা আমরা অনেকেই জানি। যাক। সেসব অবশ্য আরো পরের কথা।

বোম্বে যাওয়ার পর সলিল শুনলেন এক প্রডিউসার নতুন ছবিতে হাত দেবেন। সলিল কাজ চাইলেন। প্রডিউসার আমতা আমতা করলেন। দুজনে নাকি সন্ধ্যার পর সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডর গাড়ির ভেতরে বসেছিলেন। তখন বর্ষাকাল। ঝরঝর বৃষ্টি। গাড়ির জানালার কাচে বৃষ্টি। সলিল কৌতুক করে বললেন, ‘আমি তো আপনার ছবি হিট করাব বলে আগেভাগেই সুর তৈরি করে রেখেছি।’ প্রডিউসার অবাক হয়ে বললেন, ‘বলেন কী? সুর তৈরি করে রেখেছেন! আচ্ছা, শোনান তো।’ সলিল সুর ভাঁজলেন। প্রডিউসার কেঁপে উঠলেন। অভিভূত। সলিলের হাত ধরে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, ‘গানটা আর কাউকে দিয়েন না প্লিজ…।’

সলিল হেসে বললেন, ‘আরে, আপনার গান অন্যকে দেবো কেন?’

কোন গানটা?

লতার গাওয়া ‘না যেও না/ রজনী এখনও বাকি…’

তারপর সবটুকু ইতিহাস।

একদা সলিল চৌধুরী বাসা বদল করে চলে এসেছেন পেডার রোডে। সাজানো ফ্ল্যাট। সে-ফ্ল্যাটেই এক সক্কালবেলা এসে হাজির কিশোরকুমার। সলিলই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ‘অন্নদাতা’ ছবির গান বেঁধেছেন। শোনাবেন বলে। মুখ গম্ভীর করে সলিলের পাশের সোফায় বসলেন কিশোর কুমার। খুব মন দিয়ে সুর শুনতেন তিনি।

সোফায় বসে সলিল হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শোনাচ্ছেন,

“গুজর গয়ে দিন দিন দিন কি

হর পল গিন গিন গিন

কিসিকি হায় ইয়াদোঁ মে।”

শেষ লাইনটি শুনেই ধপাস করে মাটিতে বসে পড়লেন কিশোর কুমার!

‘‘কী হল, কী হল?’’ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন সলিল। তখনও মাটিতে থেবড়ে বসে কিশোর কুমার। মুখ নিচু। মাথা তুলে হাত জোড় করে বললেন, ‘‘আমাকে মাফ করুন সলিলদা, আপনার সমান উচ্চতায় বসে আমি এ গান শিখতে পারব না। কী সুর করেছেন!’’

এর পর বাকি সময়টা মাটিতে বসেই গান শিখেছিলেন কিশোর কুমার!

শচীনকর্তার খুব আফসোস ছিল পঞ্চমকে নিয়ে। তার কারণটাও আবার সলিল।

পঞ্চম তখন কিশোর। জোর কদমে চলছে ‘দো বিঘা জমিন’-এর গানের রেকর্ডিং। স্টুডিয়োয় এসেছেন শচীনকর্তা। তাঁকে দেখে সলিল তো বেজায় খুশি।

হঠাৎ বিমল রায়ের সামনেই দুম করে একটি মন্তব্য করে বসলেন কর্তা। সলিলকে বললেন, ‘‘জানস, আমার সুর মনে ধরে না আমার পোলাডার। ও পাগল তর সুরে। বার বার শুইনতে থাকে তর গান। আমারে ও মানে না। পারিস তো এট্টু বোঝাস পঞ্চমরে।’’

ক্ষোভ ছিল কর্তার। কিন্তু ছেলে পঞ্চম ছিল যাকে বলে সলিলের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। রেকর্ডিংয়ের সময়ে তিনি চলে আসতেন স্টুডিয়োয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট। রেকর্ডিংয়ের পরও ছাড় নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এমনই সলিল-জাদুতে মজে থাকতেন পঞ্চম।

সলিল চৌধুরী কে নিয়ে আজও শোনা যায় কত গল্প, কত কাহিনী। কত মানুষের ভালবাসার কথা। তাঁরা শুধু সলিলকে ভালবাসতেন তাঁর সুরের মায়াজালের জন্য।

সি রামচন্দ্রন। বিখ্যাত সুরকার। গাড়ি চালাতে চালাতে এক বার শুনতে পেলেন কোথায় যেন বাজছে ‘আজা রে পরদেশি’। অভিভূত তিনি!

অনেক খোঁজাখুঁজি করে সটান চলে গেলেন স্টুডিয়োয়। সলিলের সঙ্গে দেখা করতে। জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘‘দাদা, লতাকে এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন, মনে হচ্ছে যেন ষোলো বছরের কোনও মেয়ের গলায় গান শুনছি।’’

সলিলকে ঘিরে উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান সাহেবের ঘটনাটিও প্রায় একই রকম। এক সময় হাতের কাছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যাঁকেই দেখতেন উস্তাদজি, তাঁকেই অনুরোধ করতেন, ‘‘লেড়কা কো এক বার মেরে পাশ লা সকতে হো?’’

তখন ‘পরখ’ ছবির ‘ও সাজনা বরখা বহার আয়ি’ গানের সঙ্গে সেতার জুড়ে এমন এক সুর বেঁধেছিলেন সলিল, খুব মনে ধরেছিল উস্তাদজির। বারবার শুনবেন বলে রেকর্ডও কিনে ফেলেছিলেন।

তার পরই সেই খোঁজ। খান সাহেব তাঁকে খুঁজছেন শুনে সলিল নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে যান।

সে ’৬০ সালের কথা। তার আগে, পঞ্চাশের দশক? বাঙালি শ্রোতা তত দিনে মন দিয়ে ফেলেছে সলিলে। এ দিকে সলিল চান মুম্বই যেতে।

এমনই এক সকালে বহু আকাঙ্খিত সেই টেলিফোন। ওপারে থাকা মানুষটি বললেন, ‘‘ঠিক আছে, চলে আসুন।’’ সেই মানুষটি আর কেউ নন, স্বয়ং বিমল রায়!

ট্রেনে করে সোজা বম্বে। তার পর তো ইতিহাস। বিমল রায়ের বাড়ি পৌছে গেলেন সলিল। কিন্তু সুরকার হিসেবে নয়। কলকাতায় এসে সলিলের লেখা ‘রিক্সাওলা’ গল্পটি পড়ে খুব পছন্দ হয়েছিল বিমল রায়ের। হিন্দিতে সেই কাহিনী নিয়ে হইহই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সলিলের সঙ্গে কথা বলে বিমল রায় ঠিক করেন ছবির নাম হবে ‘দো বিঘা জমিন’। চিত্রনাট্যও লিখবেন সলিল। কিন্তু ওই ছবির সুরকার হিসেবে তখনও সলিলের কথা ভাবেননি তিনি। ভেবেছিলেন অনিল বিশ্বাসকে।

মাঝখান থেকে বাদ সেধে বসলেন সহকারী পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। তিনি সলিলের অনেক দিনের বন্ধু। বললেন, ‘‘বিমলদা, এ ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য যখন সলিলের, তখন সুর করার দায়িত্ব ওকেই দিন না কেন?’’

এ কথা-সে কথার পর রাজি হয়ে গেলেন বিমল রায়। সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন সলিলও। সেই কাজের সূত্রেই মোহন স্টুডিয়োতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল মান্না দে’র। তখনই মান্না দে’র মনে হয়েছিল, এ ছেলে অনেক দূর যাবে!

কথা লিখলেন শৈলেন্দ্র। সুর সলিলের। হিট হয়ে গেল ‘দো বিঘা জমিন’-এর গান— ‘ধরতি কহে পুকার কে, বীজ বিছা লে প্যার কে, মৌসম বিতা যায়’ আর ‘হরিয়ালা সাবন ঢোল বজাতা আয়া’।

‘দো বিঘা জমিন’-এর সুর ভাসিয়ে দিল বম্বেকে। লোকের মুখে মুখে তখন ‘মৌসম বিতা যায় মৌসম বিতা যায়’। অলটাইম হিটের তালিকায় চলে গেল ‘দো বিঘা জমিন’। বদলে গেল হিন্দি ছবির গোটা আবহাওয়াটা।

এর পরে বিমল রায় হাত দিলেন ‘মধুমতী’-তে। নায়ক দিলীপকুমার। তখন দিলীপসাবের যে-কোনও ছবির সুরকার-গীতিকার জুটি হিসেবে কাজ করতেন নৌশাদ-শাকিল।

‘মধুমতী’র জন্যও এই জুটিকেই বেছে নিয়ে ছিলেন দিলীপকুমার। মুম্বইয়ে তখন নায়ক হিসেবে দিলীপকুমারই শেষ কথা। তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা মেনে চলতে হত পরিচালকদের।

কিন্তু বম্বে টকিজের কর্ণধার বিমল রায়ের তখন যুক্তি, ‘‘আমার মনে হয়, ‘দো বিঘা জমিন’-এর সাফল্যের পরে আর একটি সুযোগ পাওয়া উচিত সলিল-শৈলেন্দ্র জুটির। আর ওদের কাজ যদি আমাদের পছন্দ না-হয়, তখন তো অল্টারনেট রইলই।’’

দিলীপকুমারকে দু’বার ভাবার সময় দেননি সলিল-শৈলেন্দ্র জুটি। তবে শুরুতে ‘আজা রে পরদেশি’র সুরটা বদলে দিতে বলেছিলেন।

সলিল গিয়ে সে-কথা লতা মঙ্গেশকরকে জানালেন, ‘‘বিমলদা বলছেন সিচুয়েশন অনুযায়ী গানটা ঠিক যাচ্ছে না। কী করি?’’

শুনে রেগে আগুন লতা মঙ্গেশকর। বলে ওঠেন, ‘‘বিমলদা যদি এই গান নিয়ে অন্য কিছু করেন, তা হলে আমি আর এই প্রোডাকশনের জন্য গানই গাইব না।’’ এর পর মুচকি হেসে বিমল রায় বলেছিলেন, ‘‘চলো ঠিক আছে, লতা যখন বলছে, রেখেই দাও।’’

এর পরে আর থামানো যায়নি সলিলকে। ছবি রিলিজের সঙ্গে সঙ্গে গোটা ভারত মজে গিয়েছিল তাঁর সুরবাহারে।— ‘আজা রে পরদেশি’, ‘চড় গয়ি পাপী বিছুয়া’, ‘দিল তড়প তড়প কে কহ রহা হ্যায় আ ভি জা’, ঘড়ি ঘড়ি মেরা দিল ধড়কে, সুহানা সফর ঔর ইয়ে মৌসম হসিন’, ‘টুটে হুয়ে খয়াবোঁ নে’…।

রেডিয়ো সিলোনে আমিন সায়ানি তখন একটা অনুষ্ঠান করতেন। ‘বিনাকা গীতমালা’। সেখানেও ইতিহাস গড়ল ‘মধুমতী’। ওই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে কখনও কোনও ছবির সব গান বাজানো হত না। সেই প্রথম বার শ্রোতাদের দাবির কাছে হার মেনে পর পর সাত দিনই ‘মধুমতী’র সাতটি গান বাজল।

‘মধুমতী’র পরেই দিলীপসাবের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল সলিলের। বিমল রায়ের ‘মুসাফির’ ছবিতে দিলীপসাবকে দিয়ে গানও গাইয়েছিলেন তিনি।— ‘লাগি নাহি ছুঁতে রামা, চাহে জিয়া জায়ে’।

‘দো বিঘা জমিন’-এর পরের কথা, ‘নৌকরি’ ছবির জন্য সলিল ফোন করেছিলেন কিশোর কুমার কে। তিনিই ছিলেন এই ছবির নায়ক।

সলিল বলছিলেন, ‘‘সুর করেছি। তুই চলে আয় আমার বাড়ি।’’

শুনে কিশোর কুমার সলিল চৌধুরী কে যা বলেছিলেন, তা আজও ভোলেন নি শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী। — ‘‘রাতে স্বপ্ন দেখলাম, তুমি আমাকে দিয়ে গান গাওয়াবে বলে ধরতে আসছ। আর আমি ছুটে পালাচ্ছি। পিছন পিছন তুমিও। আমি বলছি, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার ওই শক্ত সুরে আমি পারব না গান গাইতে। তুমি চিৎকার করে বলছ, পালাস না, সহজ করে সুর করেছি।’’ কথাটা শেষ করেই কিশোর কুমার হেসেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত হাসি।

‘নৌকরি’ ছবির ‘ছোটা সা ঘর হোগা বাদলোঁ কি ছাও মে’ দারুণ হিট করল। আর ওখান থেকেই প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে বাড়ল কিশোর কুমারের চাহিদা।

‘আনন্দ’ ছবি হবে। রাজেশ খন্নার লিপে ছবিতে ‘কহিঁ দূর জব দিন’ এবং ‘মৈনে তেরে লিয়ে হি সাত রং কে সপনে চুনে’— দু’টিই গেয়েছিলেন মুকেশজি।

‘ব্যাকগ্রাউন্ড সং’ হিসেবে সলিল প্রথমে রেখেছিলেন মান্না দে’র গাওয়া ‘জিন্দেগি কৈসি হ্যায় পহেলি’-র গানটি।

এ দিকে এ গান শুনে রাজেশ খন্না বলে উঠলেন, ‘‘এ কী! এমন অপূর্ব একটা গান ব্যাকগ্রাউন্ডে?’’

তিনি আবদার করে বসলেন, ‘‘আমি ছাড়ব না। এই গানটার লিপ আমিই দেব। সুরটা খুব টাচি।’’ তাই-ই হল।

এই গানের সঙ্গে সলিল ব্যবহার করেছিলেন মিউটেড ট্রাম্পেট। এর আগে হিন্দি ছবির মিউজিকে আগে কোনও সুরকার এ ভাবে লো-টোনে ট্রাম্পেট ব্যবহার করেননি। এই ব্যবহারটাই গানটাকে অন্য একটা মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল।

সব গায়ককে সম্মান করতেন সলিল। সকলের প্রতি ছিল তাঁর সমান মমতা। কিন্তু এক বার মুম্বইয়ের একটি ম্যাগাজিনে সলিলের মুখে এমন একটি কথা বসিয়ে দেওয়া হল, যাতে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝি হতে পারত।

তাঁর চলে যাওয়ার ঠিক এক বছর আগের কথা সেটি।

‘স্বামী বিবেকানন্দ’ ছবির জন্য মুম্বই গিয়েছিলেন সলিল। তখনই ওই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন এক বিখ্যাত সাংবাদিককে।

গায়ক হিসেবে ‘মধুমতী’ ছবির ‘টুটে হুয়ে খয়াবোঁ নে’ গানটি সম্পর্কে সলিল নাকি মন্তব্য করেছিলেন, ‘‘ইটস নট মাই প্রাইড।’’ সাক্ষাৎকারে সলিলের বয়ানে এও রাখা হয় যে, রফিসাবের তুলনায় গায়ক হিসেবে তিনি নাকি এগিয়ে রাখেন মুকেশজি, মান্না দে-কে। যা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল প্রবল বিতর্ক। যেটি পরে খন্ডন করেন শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী নিজে।

‘মায়া’ এবং ‘ছায়া’ ছবির গল্প এখনও অনেক চলচ্চিত্র প্রেমীদের মধ্যে প্রবল। মোহাম্মদ রফি কে দিয়ে গান গাওয়ানো নিয়ে সলিলের ইনভলভমেন্ট কিছুতেই ভোলার নয়। চমৎকার দু’টি গান রেখেছিলেন সলিল তাঁর জন্য। অসাধারণ গেয়েওছিলেন মোহাম্মদ রফি!

আসলে কোন গান কাকে দিয়ে গাওয়াবেন, কোন গায়কের কী রেঞ্জ, এ সব ছিল সলিলের নখদর্পণে। ‘টুটে হুয়ে খয়াবোঁ নে’ গজল টাইপের গান। যেমন ভাবে, যে-সুরে সলিল ওই গানটি মোহাম্মদ রফি কে গাইতে বলেছিলেন, তিনি ঠিক সেই ভাবেই গেয়েছিলেন।

এ গান তিনি কখনওই মুকেশ, কিশোর কুমার বা মান্না দে দিয়ে গাওয়াতেন না। সলিলের সুরে বেশির ভাগ হিট গান গেয়েছেন মুকেশ। কিন্তু তাঁরও সীমাবদ্ধতা ছিল। যেশুদাসেরও তাই। এই দুই গায়কের জন্য সলিল বি ফ্ল্যাট রেঞ্জ বেঁধে দিতেন। যাতে তাঁদের গায়কীতে কোনও অসুবিধে না হয়। এ সব ঘটনা না বুঝে, না জেনে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে সলিলের মুখে যা-ইচ্ছে তাই কথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল! খুব অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন সলিল। কষ্টও পেয়েছিলেন খুব।

‘অর্কেস্ট্রাইজেশন’ কথাটা বিদেশে খুব চালু। ভারতের সংগীত জগতে তার প্রথম শুরু সলিল চৌধুরীর হাতে।

‘দো বিঘা জমিন’ নিয়ে বিমল রায় গিয়েছিলেন মস্কো ফিল্মোৎসবে। ডেলিগেট হিসেবে সলিলও গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। রাজ কপূর গিয়েছিলেন ‘আওয়ারা’ ছবি নিয়ে।

সেখানে রাশিয়ার ‘কয়্যার’ দেখে তাক লেগে গিয়েছিল সলিলের। একশো, দু’শো শিল্পীর কোরাস!

ওখান থেকে ফিরে এসেই সলিল ‘বম্বে ইয়ুথ কয়্যার’ তৈরি করেন। তা নিয়ে হইচই পড়ে গেল বম্বেতে। উত্তেজনার পারদে ফুটতে থাকল শিল্পী থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রোতারাও। সলিলের কয়্যারে হারমোনিয়াম বাজাতেন সুরকার অনিল বিশ্বাস। তবলায় রোশন। গানে লতা – মান্না দে- মুকেশ। সঙ্গে থাকতেন সবিতা চৌধুরীও।

কয়্যারে গান গাওয়ার জন্য সবিতা চৌধুরী কে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন সবিতা চৌধুরীর পারিবারিক বন্ধু অভিনেতা অসীমকুমার।

সবিতা চৌধুরী তখন গান শিখতেন পণ্ডিত লক্ষ্ণণ প্রসাদ জয়পুরিয়ার কাছে। সবিতা চৌধুরীর বাড়িতে সলিল চৌধুরী আসেন আলাপ হওয়ার পরে। কয়্যারে আসতে বললেন সবিতা চৌধুরী কে। সেই শুরু হল সলিলের সুরে সুরে সবিতা চৌধুরীর গলা মেলানো।

‘৫৮ সালে কলকাতায় চারটি অনুষ্ঠান করেছিল ‘বম্বে ইয়ুথ কয়্যার’। ঘোষণায় ছিলেন দিলীপকুমার। পরে সলিল তৈরি করলেন কলকাতা কয়্যার। সেটি তো অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে গেল।

সঙ্গীতের ব্যাকরণ গুলে খেয়েছিলেন সলিল। কেবলই বলতেন, ‘‘গ্রামার না-জানলে ভাল মিউজিক কম্পোজ করা যায় না।’’ গানের এই দখলদারির কারণেই সলিল গড়ে নিতে পেরেছিলেন নিজস্ব ঘরানা।

‘অ্যায় মেরে প্যায়ারে ওয়াতন’ গানে নিচু স্কেলে শুরু হওয়া মান্না দে’র গাওয়া এই গান কখনই কি ভোলার? অথচ গানটা কী করে যে একজন কাবুলিওয়ালার লিপে বসিয়েছিলেন সলিল, আজও অবাক লাগে ভাবতে!

পর্দায় ছবিটি দেখলে কোত্থাও মনে হয় না, এ গান মানাচ্ছে না! বরং কাবুলিওয়ালার বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি আমরা।

এক সময় রটে গিয়েছিল, এ গানের জন্য নাকি সলিল কাবুলিওয়ালার ডেরায় গিয়ে সুর খুঁজে বেড়াতেন। কোনও কোনও সাংবাদিকও তাঁদের লেখা বইয়ে এমন কথা লিখেছেন। গল্পটা পুরো বানানো বলে পরে জানিয়েছিলেন সবিতা চৌধুরী।

সলিল বলতেন, ‘‘সঙ্গীতের ব্যাকরণ যে জানে, সেই পারে ভাঙতে-গড়তে।’’ এ-গানও তারই ফসল।

আমরা জানি, দেশাত্মবোধক গান দেশ ও জনগণের প্রতি নিবেদিত গান, যা স্বদেশী সঙ্গীত নামেও পরিচিত। জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এ গান রচিত হয়। গানের বিষয় যখন হয় দেশ তখন তাকে বলা হয় দেশাত্মবোধক গান, আর জনগণ হলে তাকে বলা হয় গণসঙ্গীত। দেশাত্মবোধক গানের এ দুটি ধারা। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের সূচনা হয় উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গীতের মাধ্যমে। পরে উনিশ শতকের মধ্যভাগে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এর পর্যায়ক্রমিক বিকাশ ঘটে। বাংলা গানের সেই ধারায় রবীন্দ্রনাথসহ পঞ্চকবির পর এমন প্রতিভা আর আসেনি বাংলা গানে তাঁর আগে। আধুনিক বাংলা গানের নতুন ধরার প্রবর্তন হয়েছে তাঁরই হাত ধরে। তাঁর কবিতা অসামান্য সুরে কথা বলে উঠেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুরের মিশেলে, ঘন স্ট্রিংস আর বাঁশির বুনিয়াদে সঙ্গীতের প্রাসাদ গড়েছেন সলিল চৌধুরী। সঙ্গীতের ব্যাকরণ গুলে খেয়েছিলেন সলিল। কেবলই তাই বলতেন, ‘গ্রামার না-জানলে ভাল মিউজিক কম্পোজ করা যায় না।’ গানের এই দখলদারির কারণেই সলিল গড়ে নিতে পেরেছিলেন নিজস্ব ঘরানা। সলিল বলতেন, ‘‘সঙ্গীতের ব্যাকরণ যে জানে, সেই পারে ভাঙতে-গড়তে।’’ তার গানও তারই ফসল। সলিল চৌধুরী’ গনসঙ্গীতকে বলতেন, “জাগরনের গান”, “চেতনার গান”। আসলে সামাজিক বৈষম্য কিছুতেই সইতে পারতেন না মহৎ হৃদয়ের ওই মানুষটি। তাঁর ছিল সাম্যবাদী শিক্ষা। এ ক্ষেত্রে বাবা ছিল পথপ্রদর্শক। সঙ্গীতেও। সলিলের বিরল সৌভাগ্য যে হাতেখড়ি ঘরেই হয়েছিল শৈশবে। অন্যত্র যেতে হয়নি।

‘ছায়া’ ছবিতে ‘ইতনা না মুঝসে তু প্যার বড়া’ গানটির কথাই ধরা যাক। সুরটি নেওয়া মোৎজার্টের সিম্ফনি থেকে। কিন্তু তাতেও ছিল সলিল-ঘরানার ছোঁয়া। নিজের মতো করে মোৎজার্টকে ভেঙে ভৈরবী ধাঁচের সুরে তালাত-লতার ডুয়েটে মাত হয়ে গিয়েছিলেন শ্রোতারা।

হিন্দি-বাংলা-সহ ভারতের চোদ্দোটি ভাষায় গান বেঁধেছিলেন সলিল। দক্ষিণ ভারতে তাঁকে সবাই বলত ‘মিউজিক গড’।

একদা সলিল – সবিতা একটি মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের দু’জনের নামের আদ্যক্ষর ‘স’ শুনে স্থানীয় মানুষরা লাফিয়ে উঠলেন।

পুরাকালে নাকি ওখানে এমন দু’জন স্বামী-স্ত্রী গান গাইতেন, যাঁদের নামের আদ্যক্ষরও ছিল একই। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, সলিল – সবিতা সেই দম্পতি!

গান আর জীবন— কোথায় তাঁর মধ্যে মিশে ছিল তা বোঝা বড়োই জটিল বিষয়।

বম্বেতে স্টুডিয়ো যাওয়ার পথে এক জায়গায় জুতো পালিশ করাতেন সলিল। পালিশওলার ছেলে বসে থাকত তাঁর বাবার পাশে। তাঁর নাম ছিল পান্ডুরং।

একটা ভাঙা ম্যান্ডোলিন বাজাত পান্ডুরং। সলিল তাঁর আগ্রহ দেখে তাঁকে নতুন একটা ম্যান্ডোলিন কিনে দিলেন। যত্ন করে তাঁকে শিখিয়েওছিলেন। শেষে তাঁকে নিজের মিউজিক ইউনিটের সদস্যও করে নেন।

‘পরখ’ ছবিতে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া ‘মিলা হ্যায় কিসিকা ঝুমকা’ গানের সঙ্গে ওই পান্ডুরংই ম্যান্ডোলিন বাজিয়েছিল। ছেলেটি অকালে মারা যায়।

মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টের প্রতি কারও কোনও আগ্রহ দেখলে যেন কেমন পাগল-পাগল হয়ে যেতেন তিনি। একদা রাশিয়া থেকে ফেরার সময় এক বার সুরকার সুধীন দাশগুপ্তের জন্য একটা অ্যাকোর্ডিয়ান কিনে নিয়ে এসেছিলেন সলিল।

মিউজিশিয়ানদের জন্য তাঁর যে কতটা দরদ ছিল, তা আজও অনেকে স্মরণ করেন। বম্বেতে সুরকারদের নিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন ‘মিউজিক ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন’। কোনও দিন নিজের জন্য তেমন করে ভাবেননি, কিন্তু অন্য সুরকারদের সঙ্গে প্রযোজকরা বেচাল কিছু করলে কিছুতেই ছাড়তেন না।

সলিল চৌধুরী মানুষের জন্য রাজনীতিও করেছেন। তার রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশের গোড়া থেকেই সাধারণ মানুষের কথা ভাবতেন। তেভাগা আন্দোলন শুরুর বেশ আগেই ১৯৩৯ সালে তিনি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। নদীর বানে কৃষকের দুরবস্থায় তিনি গান লিখলেন, ‘দেশ ভেসেছে বানের জলে ধান গিয়েছে মরে, ‘কৃষক সেনাদের মুষ্টি তোলে আকাশে’। পঞ্চাশের মণ্বন্তরে তিনি লিখে যান একের পর এক গান, ‘তোমার বুকে খুনের চিহ্ন খুঁজি এই আঁধারের রাতে’,‘পৌষালি বাতাসে পাকা ধানের বাসে’, ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে’। তার লেখা গণসংগীত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে ছাত্র-মজুর-কৃষকসহ সব অধিকার বঞ্চিতদের।তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হারাণের নাতজামাই’ গল্প নিয়ে সলিল চৌধুরী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন কার্তিক পাইক। সেখানে তিনি নিজেই সঙ্গীত পরিচালনা করেন। তেভাগা ও কৃষক জীবন নিয়ে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হল ‘ছিন্নমূল’, ‘দো বিঘা জমিন’ (কাহিনীকার সলিল চৌধুরী), ‘রিকসাওয়ালা’ ও ‘ছোটবকুলপুরের যাত্রী’।

সলিল চৌধুরীর প্রয়ানের পরে চলে যাওয়ার পর নৌশাদসাব একটা কথা বলেছিলেন,

‘‘ফ্রম আওয়ার সেভেন নোটস, ওয়ান ইজ নো মোর।’’

এর চেয়ে সত্যি কথা আর হয় না!

গানের জগতের জাদুকর তিনি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে অকাতরে নাড়াচাড়া করে, তার সার্থক যুগলবন্দী ঘটিয়ে পৃথিবীর যে কোনও দেশের মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে একমাত্র তিনিই তো পারতেন! অথচ সলিল চৌধুরীর মতো এক জন জিনিয়াস গীতিকার-সুরকার সেই অর্থে কোনও রাজ্য বা রাষ্ট্রীয় স্তরের সম্মান পাননি। অসম্ভব পজিটিভ ছিল তাঁর দৃষ্টি, মন, আবেগ। হেসে বলেছেন, “আমার কোনও খেদ নেই জানো। গান আমাকে বিশ্বজুড়ে ভালাবাসা পাইয়ে দিয়েছে। কত কিছুই পাইনি, শেষে সব ভুলে যাই যখন কেউ আমার গান শুনে বলে আপনি চোখে জল এনেছেন। আমি কোথাকার কে ভাই, ঈশ্বরের যিনি বরপুত্র সেই মোৎজার্ট সারা জীবনে কী পেয়েছিলেন- বঞ্চনা, বঞ্চনা আর বঞ্চনা।” আজও সলিল চৌধুরীর প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। তাঁর অসামান্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যে পরিপূর্ণ শিল্পীসত্তার ছোঁয়া তিনি রেখে গেছেন, উত্তরসূরিদের জন্য যথার্থ ভাবে তার সংরক্ষণ করা দরকার।! তাঁর সব গান ছিল মানুষের জন্যে, মানবতার জন্যে। নাই বা রইল বড় মাপের কোনও পুরস্কারের তকমা। মানুষের হৃদয়ে তিনি অবিনশ্বর। মানুষের ভালোবাসায় তিনি অবিস্মরণীয়।

(তথ্যসূত্র:

১- সলিল চৌধুরী প্রথম জীবন ও গনসংগীত, সমীরকুমার গুপ্ত, মিলেমিশে (২০১২)।

২- রচনাসংগ্রহ, সলিল চৌধুরী, দে’জ পাবলিশিং (২০১৩)।

৩- আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ সাল (শ্রী সলিল চৌধুরী স্মরণে শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী’র স্মৃতিচারণ)।

৪- উইকিপিডিয়া।

৫- https://www.sahos24.com/biography/40446/bangladesh)

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত