ইস্টার্ন বেঙ্গল (সংক্ষেপে EBR) ব্রিটিশ ভারতের প্রথমভাগের একটি রেল কোম্পানী ছিল ও এটি ১৮৫৭র থেকে ১৯৪২ অবধি অবিভক্ত বঙ্গ ও আসামে রেলসেবা প্রদান করত। রেলওয়ে উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ ভারতে রেলওয়ে নির্মাণের প্রথম দিকে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পাশ্চাত্য দেশে শিল্পবিপ্লবের পটভূমিকায় ১৮২০-এর দশকের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম রেলপথ প্রবর্তন করা হয় এবং এতে চলার গতি, পর্যাপ্ত স্থান ও আরামের ব্যবস্থা থাকায় অতিদ্রুত তা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিস্তার লাভ করে। গোড়ার দিকে কারিগরি দৃষ্টিকোণ ও বাণিজ্যিক লাভের দিক বিবেচনা করে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের মধ্যে দূরবর্তী ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে রেলওয়ের বাস্তবতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল। সরকার রেলপথ নির্মাণের জন্য বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর ৫% নিশ্চিত মুনাফা প্রদানে সম্মতি প্রদান করেন। এ মুনাফার নিশ্চয়তা ভারতে রেলপথ উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ মূলধনের দ্রুত সঞ্চালনে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।

প্রশাসনিক ও সামরিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থ ও স্থানীয় যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারতে রেলপথ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে লন্ডনে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি গঠন করা হয়। প্রায় একই সময়ে দি ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি এবং দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার কোম্পানি নামে আরও দুটি রেলওয়ে কোম্পানি হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ এবং বোম্বে থেকে কল্যাণ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক রেললাইন নির্মাণ করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে। ১৮৫৮ সালের ৩০ জুলাই হুগলি নদীর পূর্ব তীরে কলকাতা এবং গঙ্গা ও গড়াই নদীর একটি শাখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও পাবনার বিপরীত দিকে অবস্থিত কুষ্টিয়ার মধ্যে একটি রেলওয়ে লাইন নির্মাণের জন্য দি ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রস্তাবিত লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল ১১০ মাইল এবং ব্যয় প্রাক্কলন ধরা হয়েছিল প্রায় ১ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং। কলকাতা থেকে চম্পাহাটি অবধি প্রথম অংশ রেলপথ ১৮৬২র জানুয়ারীতে সমাপ্ত হয়। ১৮৬২ সালের নভেম্বর মাসে সম্পূর্ণ লাইন ট্রেন চলাচলের জন্য উদ্বোধন করা হয়। ১৮৬৪ সাল নাগাদ কুষ্টিয়ার নিকট থেকে গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত একটি নদীবন্দর পর্যন্ত আড়াই মাইল দীর্ঘ একটি শাখা-রেললাইন নির্মাণ করা হয়। ১৮৬৫ সালে কুষ্টিয়াস্থ রেললাইনের শেষপ্রান্ত থেকে লাইনটি পয়তাল্লিশ মাইল দূরত্বে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে গড়াই নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ভাইসরয় লর্ড মেয়ো ১৮৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর লাইনটি উদ্বোধন করেন। ১৮৮৪ সালে সরকার এ রেললাইন রাষ্ট্রীয়করণ করে। ১৯০২ সাল নাগাদ ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীর ধরে লাইনটি পূর্ব আসামের ধুবড়ী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়।

১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৭৯ সালের ভিতর “নর্থ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে” পদ্মা নদীর উত্তরপারে অবস্থিত চারাঘাটের থেকে সান্তাহার, পার্বতীপুর হয়ে চিলাহাটী অবধি একটি ২৫০ কিঃমিঃ দীর্ঘ মিটারগেজ রেলপথ নির্মাণ করে ও ১৮৮১ সালে এটিকে শিলিগুড়ি অবধি সম্প্রসারণ করা হয়। পার্বতীপুর থেকে দুটি শাখাপথ নির্মাণ করা হয় – একটি পূর্বে কওনিয়া অবধি ও অন্যটি পশ্চিমে দিনাজপুর অবধি। একসময় কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া অবধি নির্মাণ করা ব্রজগেজ রেলপথটি পোরাদাহ স্টেশন থেকে পদ্মার দক্ষিণপারের দামুকদিয়া ঘাট অবধি সম্প্রসারণ করা হয় । দামুকদিয়া ঘাট ও চারাঘাটের মাঝে যাত্রীসাধারণের পদ্মানদী পার হওয়ার জন্য রেলবিভাগ নিজ ফেরীর ব্যবস্থা করেছিল।

১৯৪২ সালে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে পূর্ববাংলা ও আসামের অভ্যন্তরে সম্প্রসারিত আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে এর সাথে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে একীভূত হয়।

কলকাতার উত্তর ও পূর্ব দিকের জেলাসমূহে রেলপথের সুবিধা প্রদানের জন্যই মূলত ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ঘনবসতিপূর্ণ জেলাসমূহ নীল, চিনি, তৈলবীজ, চাউল এবং অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদনে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী এলাকায় গঙ্গার প্রান্ত এবং তার শাখা গড়াই-এর নিকট শুরু হওয়া এ রেলপথটি গঙ্গা নদী ধরে মালামাল ও যাত্রী পরিবহণের ব্যাপক চাপ অনেকাংশে কমিয়ে দেবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। এ রেলপথে কলকাতার ব্যবসায়ীদের জন্য তাদের জিনিসপত্র উত্তর এলাকায় প্রেরণের সুবিধা করে দেয়। আশা করা হয়েছিল, গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেললাইনের প্রসার তাদের জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করবে। উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব এলাকাও এ রেলপথ দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। ভারতীয় চা সমিতির চাপের ফলেই ১৯০২ সালে ধুবড়ী পর্যন্ত রেললাইন বর্ধিত করা হয়। এ সমিতি আসামে উৎপন্ন চা কলকাতার উত্তর দিকে প্রেরণের জন্য সহজ নির্গমপথ চেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েকে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের রেলপথ ও সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। নদীতেও বাষ্পচালিত নৌযানের প্রসার ঘটানো হয়। কলকাতার কেন্দ্রীয় প্রান্ত থেকে প্রসারিত রেলপথ যথা, হাওড়া থেকে দিল্লি পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে এবং কলকাতা থেকে দক্ষিণে পোর্ট ক্যানিং পর্যন্ত সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে পরিচালনার ধারণা থেকেই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এ রেললাইনগুলির মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে বাংলা ও বিহারের কয়লা খনিসমূহের সুবিধার জন্য শাখালাইন নির্মাণ ও চালু করে। ১৮৮৫ সালে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃক হুগলি নদীর উপর একটি সেতু নির্মিত হয়। ১৮৮৬ সালে আইন পরিষদ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোম্পানি কর্তৃক স্টিমার সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়। এ ছাড়াও সংযোগ সড়কসমূহের উন্নয়ন ও যাতায়াত ব্যবস্থার একাঙ্গীকরণে সেতুটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এই সময়ে পূর্ববাংলা আন্তঃজেলা এবং বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রে প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য করে। উক্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। রেলপথ-পূর্ব যুগে কলকাতা বন্দরের বাণিজ্যপথ ছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত গঙ্গা নদী যেটি গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্র এবং চাঁদপুরের কাছে মেঘনা পর্যন্ত প্রসারিত। সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা অনিশ্চিত অবস্থায় থাকায় ব্যবসায়ীরা কদাচিৎ সড়কপথ ব্যবহার করতেন। এমনকি ১৮৩০ সালেও সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে উল্লেখ করার মতো একটিও ভাল মহাসড়ক ছিল না। সাধারণত খুব ধীরগতিসম্পন্ন এবং অল্পদ্রব্য বহনযোগ্য দেশি নৌকায় নদীপথে ভ্রমণ ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। গঙ্গা নদীর তীরবর্তী উত্তর-পশ্চিম এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার তীরবর্তী উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল গোয়ালন্দ ও চাঁদপুর। কিন্তু মালবাহী জাহাজগুলি এ পথে সুন্দরবন হয়ে কলকাতা গমন করত। যাত্রাপথের নদীসমূহ প্লাবিত হয়ে প্রায়ই বিপদসঙ্কুল হতো। সে তুলনায় ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ছিল সস্তা, দ্রুততর ও আরামদায়ক। এ রেলপথ এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সঞ্চার করেছিল।

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুরু থেকেই ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে তার কার্যকারিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। কলকাতা থেকে হুগলি নদীর তীর বেয়ে জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধ জেলাসমূহের মধ্য দিয়ে প্রসারিত এ রেলপথে চলাচল অতিদ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৫ সাল নাগাদ এ রেলপথের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের অর্থায়ন পুঁজি থেকে না মিটিয়ে তার রাজস্ব আয় থেকেই মেটানো হয়। শুরু থেকেই এ রেলপথ বর্ধমানের কয়লা ব্যবহার করত। নৈহাটি ও হাওড়ায় সেতু নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর কয়লা সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় রেলের জ্বালানি খরচও অনেক কমে যায়।

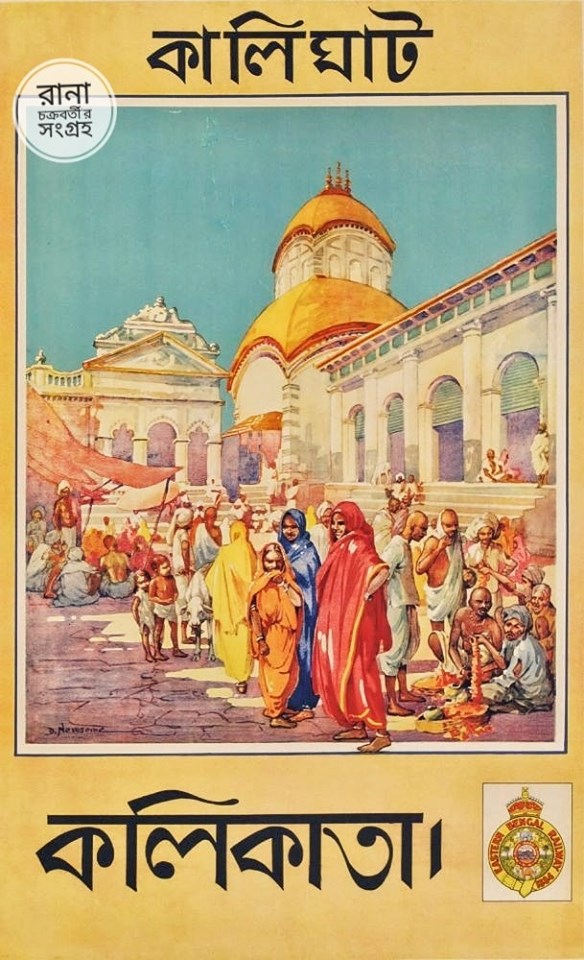

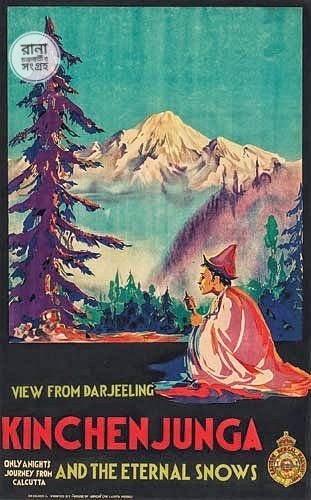

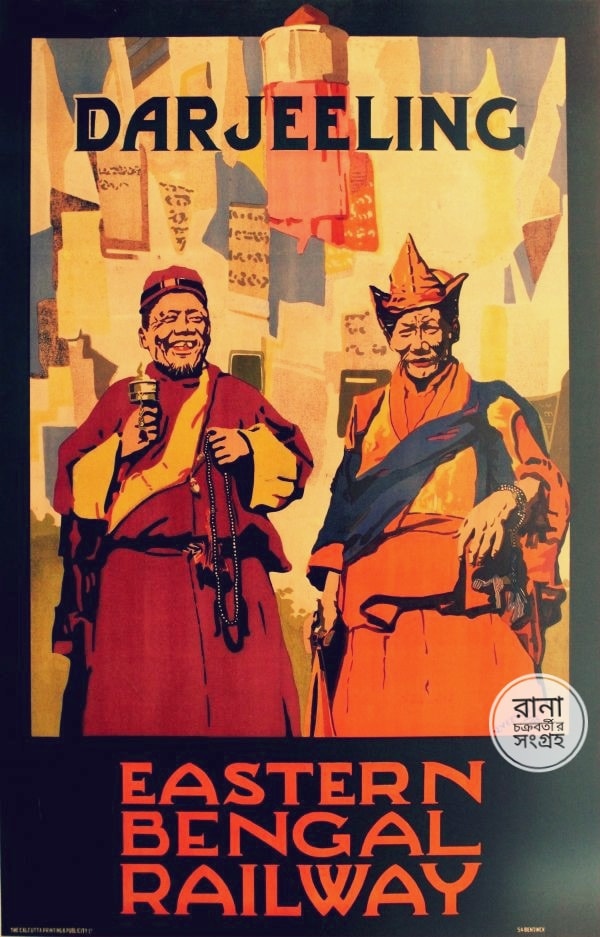

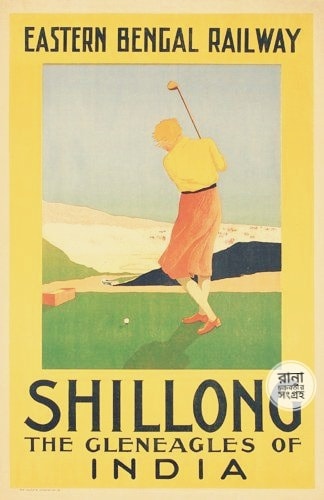

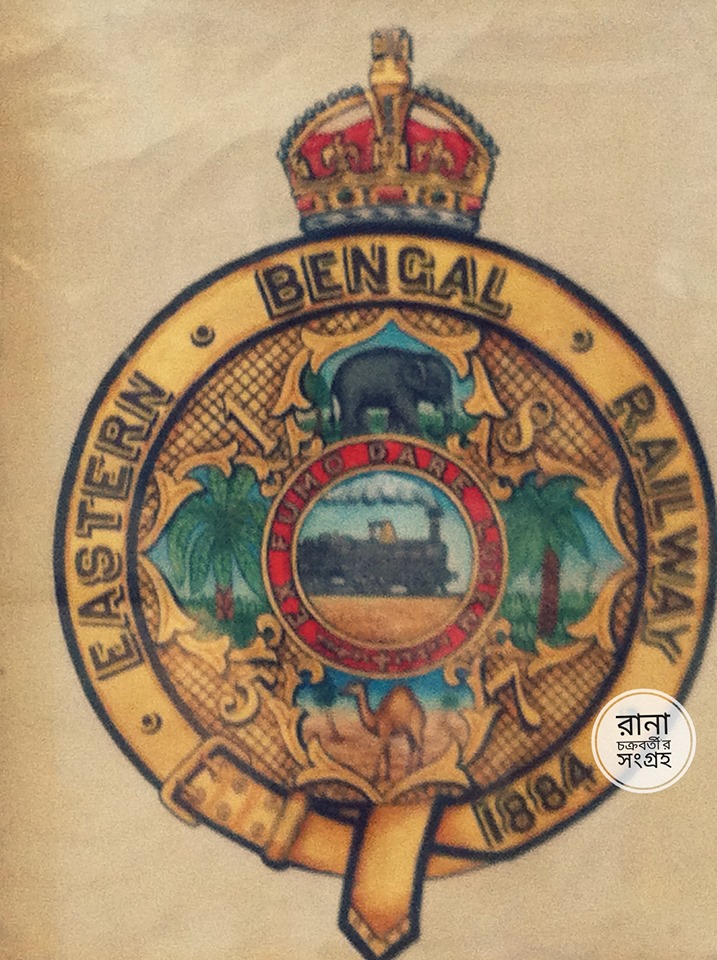

এখানে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের যে বিজ্ঞাপনগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো ১৯১০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ছাপা হয়েছিল (শেষ ছবিটি ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রেলওয়ের লোগো বা সিল, যেটি কোম্পানির জন্মলগ্ন থেকেই ছিল)। এগুলো সবই ছিল হাতে আঁকা রঙিন ছবির লিথোগ্রাফিক প্রিন্ট, যেগুলো কে পরে সংরক্ষণের সুবিধার জন্য ব্রিটিশ লাইব্রেরী কতৃপক্ষ ফটোগ্রাফিক প্রিন্টে পরিণত করে। তৎকালীন সময়ে যাত্রীদের বিভিন্ন গন্তব্যের প্রতি বা বিভিন্ন ভ্রমণ স্থানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এবং নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য, এই রঙ্গীন বিজ্ঞাপনগুলো ছিল রেল কোম্পানির মূল অস্ত্র।

(তথ্য: উইকিপিডিয়া ও বাংলাপিডিয়া।)

(পোস্টার সৌজন্যে ও পোস্টার নিয়ে তথ্য সৌজন্যে: ব্রিটিশ লাইব্রেরী, ইউনাইটেড কিংডোম।)

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত