মানুষটিকে আজ আর আমাদের তেমনভাবে মনে নেই। আর যাঁদের মনে আছে, তাঁদের কাছে তিনি পরিচিত শুধুমাত্র ‘কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বশুরমশাই’ হিসেবে। তাঁর নামটি ছিল ভারি সুন্দর – ‘ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়’। তাঁর কাছে গল্প শুনেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁকেছিলেন ‘তারানাথ তান্ত্রিকের চরিত্রটি’। ‘তারানাথ’ ছিলেন একজন বিখ্যাত ‘তন্ত্রসাধক’। মুর্শিদাবাদের এক শ্মশানে এক তান্ত্রিক গুরুর কাছে নিয়েছিলেন তন্ত্রসাধনার দীক্ষা। হয়ত একাকী শ্মশানে তাঁকে বসতে হয়েছিল শবসাধনায়। জাগিয়ে তুলেছিলেন সেই শবকে। গভীর নিশীথে ক্ষুধার্ত শব সাধকের কাছে বিকট চিৎকার করে আহার করতে চেয়েছিল। আর ‘সাধক তারানাথ’ তাঁর করাল মুখগহ্বরে ঢেলে দিয়েছিলেন সঙ্গে আনা কারণের বোতল থেকে এক ঢোঁক কারণ এবং একমুঠো ছোলা ও চাল ভাজা। তারপর ঘটেছে নানা ভয়ঙ্কর ঘটনা, অবশেষে এসেছে সেই অলৌকিক ক্ষণটি। সন্তানের সাধনায় তুষ্ট হয়ে জগৎজননী সন্তান সাধককে দর্শন দিয়ে ধন্য করেছেন। আর সেইজন্যই হয়ত পরলোকতত্ত্বে ষোড়শীকান্তের ছিল অসম্ভব বিশ্বাস। আর জামাতা বিভূতিভূষণের ছিল ‘দেহ ও দেহান্তরিত আত্মা’ সম্পর্কে প্রবল জিজ্ঞাসা। শেষপর্যন্ত এই একটি কারণেই দুই অসমবয়সি মানুষ একজায়গায় এসে একত্রিত হলেন। গড়ে উঠল সুন্দর এক পারিবারিক সম্পর্ক। এরপর আর কোনও ‘কিন্তু’ বা ‘বাধা’ রইল না। কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো ‘তান্ত্রিক’ ছিলেন না! তাহলে তিনি কেন আকৃষ্ট হলেন এই অলৌকিক জগতের প্রতি! ‘দেহ ও দেহান্তরিত আত্মা’ সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা কেন এত প্রবল হয়ে উঠেছিল! এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমাদের একবার কিছুক্ষণের জন্য ফিরতে হবে আরও একটু অতীতে – ‘রিপন কলেজের’ (অধুনা যে কলেজটি ‘সুরেন্দ্রনাথ কলেজ’ নামে পরিচিত) সেইসব দিনগুলিতে।

বিভূতিভূষণ তখন কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। তাঁর সঙ্গে হঠাৎই বিয়ে হয়েছিল ‘বসিরহাট মহকুমার’ ‘পানিতর গ্রামের জমিদার ও মোক্তার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা গৌরীদেবী’র। দিনটি ছিল ‘বত্রিশে শ্রাবণ, তেরশো চব্বিশ বঙ্গাব্দ’, ইংরেজি ‘ঊনিশশো সতেরো সাল’। এই দাম্পত্য জীবন কিন্তু মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ঠিক ষোলো মাসের মাথায় পুজোর পর পরই একই দিনে আগে ‘মা কামিনী দেবী’ এবং তার কিছুক্ষণ পরেই অজানা লোকে চলে গিয়েছিলেন মেয়ে ‘গৌরী দেবী’। মহামারীর আকারে সেবার বাংলায় প্রবেশ করেছিল ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো এক জ্বর। সেই জ্বরে কিছুক্ষণের তফাতে একই পরিবার থেকে অকালে ঝরে গিয়েছিল দুটি প্রাণ। ‘শ্বশুরবাড়ি পানিতর’ থেকে ‘শ্বশুরমশাই কালীভূষণ’ মেয়ের অসুস্থতার খবর দিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন জামাইয়ের কাছে। খবর পেয়ে বিভূতিভূষণও রওনা হয়েছিলেন পানিতরের পথে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখেছিলেন মৃতা মায়ের কোলের কাছে চিরঘুমে ঘুমিয়ে আছেন তাঁর কিশোরী বধূ ‘গৌরী’ও, পরণে ছিল পুজোর আগে তাঁরই দেওয়া আটপৌরে শাড়িটি। বিভূতিভূষণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। তিনি ক্রমশঃ ডুবতে শুরু করেছিলেন শোকের অতল গহ্বরে। পড়াশোনা মাথায় উঠেছিল। দিন-রাত তিনি ঘুরে বেড়াতেন পথে পথে। এমনই এক দিনে তিনি খবর পেয়েছিলেন তাঁর ছোট বোন ‘মণি’ও সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। আঘাতের পর আঘাত। শোকে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। এমনই কঠোর কঠিন সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক সাধকের। বিভূতিভূষণ সেদিন উদভ্রান্তের মতো ‘টালিগঞ্জের খাল’টা পার হয়ে হেঁটে চলেছিলেন ‘পুঁটিয়ারি’র দিকে। হঠাৎই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সেই জটাজুটধারী সৌম্য সন্ন্যাসীকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। মন হয়তো বলেছিল, যাও ওই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে তাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ কর, ওখানেই পেতে পার একটু শান্তি। বিভূতিভূষণ মনের কথা শুনে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের সামনে বসে পড়েছিলেন। সৌম্য সন্ন্যাসী তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, ‘‘বেটা, মনে বড় কষ্ট তাই না!’’ বিভূতিভূষণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, ‘‘তোর বউ ক’দিন আগেই তো মারা গিয়েছে। তাঁকে তোর খুব দেখতে ইচ্ছা করে! তাঁকে দেখবি?’’ বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, ‘‘বাবা, আমি কী তাঁকে সত্যি দেখতে পাব?’’ সন্ন্যাসী বলেছিলেন, ‘‘গীতা পড়িসনি! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বলেছেন আত্মা অবিনশ্বর।’’ বিভূতিভূষণ যেন হাতে চাঁদ পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘‘বাবা, আমার বউকে আমি দেখতে চাই। কিন্তু কীভাবে দেখব!’’ সন্ন্যাসী বলেছিলেন, ‘‘কেন প্ল্যানচেটে।’’ পরপর কয়েকদিন সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বিভূতিভূষণ শিখে নিয়েছিলেন ‘প্ল্যানচেটের গূঢ়তত্ত্ব’। তারপর শুরু হয়েছিল তাঁর ‘চক্রাধিবেশন’। অনেকগুলো দিন নাওয়া-খাওয়া ভুলে তিনি মেতে রইলেন পরলোকে হারিয়ে যাওয়া তাঁর প্রিয়জনদের নিয়ে। মানসিক দিক থেকে তখন অনেকটাই শান্ত বিভূতিভূষণ। একদিন তিনি সেই সন্ন্যাসীর খোঁজে আবার গিয়েছিলেন ‘পুঁটিয়ারি’। কিন্তু কোথায় সেই সন্ন্যাসী। তাঁর শূন্য আস্তানায় খালি পড়ে ছিল সন্ন্যাসীর অব্যবহৃত কিছু সামগ্রী। বিভূতিভূষণ আশেপাশে অনেকের কাছেই সেই সন্ন্যাসীর সন্ধান করেছিলেন। অনেকেই তাঁকে বলেছিলেন, তিনি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। শেষে নিজ আস্তানায় ফিরে এসেছিলেন হতাশ বিভূতিভূষণ। তারপর তাঁর আর বোধহয় সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়নি । তিনি অশান্ত বিভূতিভূষণকে শান্ত করে বেরিয়ে পড়েছিলেন আরও কোনও অশান্ত মানুষের সন্ধানে। কারণ তাঁর হাতেই তো ছিল ‘শান্তির বারিধারা’।

কেন ‘দেহ ও দেহান্তরিত আত্মা’ সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই কারণটা আমরা জানতে পারলাম। তাহলে আবার আমরা ফিরে যাই অসমবয়সি দুই মানুষ ‘ষোড়শীকান্ত’ ও বিভূতিভূষণের সেই আসরে। ‘কিশলয় ঠাকুর’ তাঁর ‘পথের কবি’ গ্রন্থের একজায়গায় লিখছেন, ‘‘প্রেততত্ত্ব নিয়ে এক–একদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা। মাঝে মাঝে চক্রাধিবেশন। দু’জনেই মেতে উঠলেন নতুন উৎসাহে। গড়গড়ার নল সমানে চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যের হাতে হাতে ঘুরে আসর জমাটি।’’ তখনও ‘চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে’ কেউই কাউকে চিনতেন না। কিন্তু ললাটের লিখন বড়ই রহস্যময়। একসময় যাঁর অধীনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি করেছিলেন, সেই ‘খেলাত ঘোষ এস্টেটের ভাগলপুর কাছারির সুপারিন্টেন্ডেন্ট’ ছিলেন ‘ষোড়শীকান্তের শ্বশুরমশাই’ ‘সারদাকান্ত চক্রবর্তী’, ‘আরণ্যকের সারদাকান্ত’। অবসর সময়ে ‘সারদাকান্ত’ বিভূতিভূষণকে শোনাতেন তাঁর কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। সেই গল্প করতে করতে ‘সারদাবাবু’ বিভূতিভূষণকে শুনিয়েছিলেন ‘তাঁর তন্ত্রসাধক জামাতার জীবন ও তন্ত্রসাধনার কথা’। গল্পশুনে খুব খুশি হয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। অচেনা, অদেখা সেই তন্ত্রসাধক মানুষটি সম্পর্কে তিনি আরও অনেক কথা জানতে চাইতেন ‘চক্রবর্তীমশাই’য়ের কাছে। ‘সারদাকান্ত’ও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাই ‘অধীনস্থ’ হলেও তিনি মেনে নিতেন বিভূতিভূষণের সমস্ত আবদার। প্রায়ই শোনাতেন তাঁর ‘জামাতার কাহিনী’। লেখক বিভূতিভূষণ বড় হয়েছিলেন ‘প্রকৃতির কোলে’, লিখতেন প্রকৃতির গন্ধ মাখা মিষ্টি লেখা। সেই অসামান্য কথাসাহিত্যিক একদিন ‘হবু দাদা শ্বশুরের মুখে’ ‘ভাবী শ্বশুরের কাহিনী’ শুনে ‘তারানাথ তান্ত্রিক’-কে নিয়ে লিখে ফেলেছিলেন দুটি গল্প। কিন্তু তারপর তাঁর কলম আর কখনও সেই তান্ত্রিককে চরিত্র করে কোনও গল্প লেখেনি। আসলে তাঁর জীবনটাও ছিল বড়ই সংক্ষিপ্ত। তিনিও আব্রাহাম ‘লিঙ্কনের মতো’ নিজের মৃতদেহ দর্শন করেছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজের মৃতদেহ দেখেছিলেন নিদ্রিত অবস্থায়, আর বিভূতিভূষণ সজ্ঞানে, ‘এঁদেলবেড়া হ্রদের কাছে’।

‘ইছামতী নদী’তে সাঁতার কাটতে তিনি বড়ই ভালোবাসতেন। বলতেন, ‘‘ইছামতী আমাকে উজাড় করে অনেক কিছু দিয়েছে।’’ কিন্তু সেই ইছামতীর কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন প্রবল আঘাত। ওই নদীর কোলে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ছোট বোন, তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা বন্ধন ‘জাহ্নবী’, যাঁকে তিনি আদর করে ‘জাফরি’ নামে ডাকতেন। তিনি তখন কলকাতার মেসে থাকতেন। ভগ্নীপতি ‘পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের’ অকাল মৃত্যুর পর বোন ‘জাহ্নবী’র জীবনটা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কৃপায় হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। বোনের এই নিদারুণ যাতনা বিভূতিভূষণ সহ্য করতে পারতেন না। তিনি বোনকে বলেছিলেন, ‘‘আর কত লাঞ্ছনা তুই মুখ বুঝে সহ্য করবি। তুই চল আমার সঙ্গে।’’ পিতৃসম বড়দাদার অনুরোধে পুত্র ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ‘জাহ্নবীদেবী’ চলে এসেছিলেন বড়ভাইয়ের আশ্রয়ে। বিভূতিভূষণ ‘বনগাঁ ডাকবাংলোর পাশে’ বারো টাকা দিয়ে দু’কামরার একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। জমে উঠেছিল ভাই-বোনের সংসার। কিন্তু সুখ দীর্ঘস্থায়ী নয়। পঞ্চাননবাবু মারা যাওয়ার আগে ‘জাহ্নবীদেবী’ এক কন্যা সন্তানের মা হয়েছিলেন। কিন্তু পিতার অকাল মৃত্যুর দায় বহন করতে হয়েছিল সদ্যোজাত সেই কন্যা সন্তানকে। তাঁকে চট পেতে শুইয়ে রাখা হতো বাড়ির বাইরের নারকেল গাছের তলায়। ‘স্বভাব কবি’ বিভূতিভূষণকে নাড়িয়ে দিয়েছিল সেই দৃশ্য। তিনি তাঁর দিনলিপির পাতায় নিজের অশ্রুজল দিয়ে লিখেছিলেন সেই কাহিনী, ‘‘ও আপন মনে হাসত – কিন্তু সবাই বলত আহা কি হাসি, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখচে? ওর অপরাধ ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল। সত্যি ওর হাসি কেউ চাইতো না। ওর বাবা তো মারা গেল, ওর মার সংকটাপন্ন অসুখ হল – ওকে কেউ দেখত না। ওর খুড়িমা বললে, টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দিই। ওকে নারকেল তলায় চট পেতে শুইয়ে রাখত উঠানে – আমার কষ্ট হতো – কিন্তু আমি কি করব? আমি তো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারিনে। আনওয়ানটেড স্মাইল। কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে গত মঙ্গলবার থেকে – খয়রামারির মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিন দেখেছি। এছাড়া আর কোন চিহ্ন কোথাও রেখে যায়নি ও। পুওর লিটল মাইট। কিন্তু আমি বলি এ হাসি শাশ্বত।’’ ইছামতীর কোলে ‘জাফরি’ চিরআশ্রয় নিলেও এরপর ‘বনগাঁ’ বিভূতিভূষণকে দিয়েছিল দু’হাত ভরে।

‘সার্কেল ইনস্পেকটর’ হয়ে সেই শহরে এসেছিলেন ‘ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়’। আর সেই মানুষটির পরিবারের ভালোবাসার বন্ধনে এবার আবদ্ধ হবেন স্বয়ং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ‘পথের পাঁচালী’ ততদিনে লিখে ফেলেছিলেন বিভূতিভূষণ। আর সেই লেখা পাঠকের মনে তুলেছিল প্রবল আলোড়ন এবং সেই লেখা পড়ে আপ্লুত হয়েছিলেন ‘তন্ত্রসাধক ষোড়শীকান্তের মেজ কন্যা কল্যাণীদেবী’। আদর করে তাঁর পিতা তাঁকে ‘রমা’ নামে ডাকতেন। ‘অপু-দুর্গা-সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকুরণ-হরিহরের স্রষ্টা’ তাঁদের বাড়ির এত কাছে থাকেন শুনে তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলেন। খবরটা তাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর পিসিমা ‘নির্মলা দেবী’। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, ‘‘ইস, মা-টা চলে গেল ইছামতীর বুকে। কী খারাপ খবর। এখন ওই ছোট ছোট দুটো শিশুকে ওই চালচুলোহীন মানুষটা একলা কী করে সামলাবেন!’’ ‘কল্যাণী দেবী’ পিসির কথা শুনে ভেবেছিলেন মানুষটি বোধহয় সংসার বৈরাগী সন্ন্যাসী গোছের কোনও লোক। তিনি পিসির কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ‘‘লোকটা কি সন্ন্যাসী?’’ পিসি তাঁকে বলেছিলেন, ‘‘সন্ন্যাসী হতে যাবেন কেন! বহুদিন আগে তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন। জীবনের অন্যতম বন্ধন ছোটবোনটিও চলে গেল! বউ নেই তো, তাই তাঁর সংসারও নেই!’’ ‘কল্যাণী দেবী’ বলেছিলেন, ‘‘তুমি তাঁকে চেনো?’’ পিসি তাঁকে বলেছিলেন, ‘‘আমি কেন, তুইও চিনিস। কত গল্প, নভেল তিনি লিখেছেন। এই তো কদিন আগেই তুই তাঁর লেখা পথের পাঁচালী পড়ছিলিস।’’ ‘কল্যাণী দেবী বলেছিলেন, ‘‘তাই, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়! তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে!’’ পিসি বলেছিলেন, ‘‘নিয়ে যাব, তবে মানুষটাকে একটু সামলাতে দে। শোকটা একটু কমুক। তারপর নিয়ে যাব তোকে।’’ ‘কল্যাণী দেবী’ও তখন অল্পবিস্তর সাহিত্য চর্চা করতেন। তিনি পিসিকে চেপে ধরেছিলেন তাঁর স্বপ্নের লেখক বিভূতিভূষণকে সামনাসামনি দর্শন করার জন্য। সেইসময় ঈশ্বরের অবিরাম কষাঘাতে জর্জরিত ছিলেন বিভূতিভূষণ। অসহায়, অনাথ দুই ভাগ্নে ও ভাগ্নীকে বুকে চেপে দিন কাটছিল তাঁর প্রাণপ্রিয় ‘বনগাঁ’ শহরে। আর ঠিক সেই ক্ষণে তাঁর জীবনে এসেছিলেন ‘ষোড়শীকান্তের মেজ কন্যা কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়’।

সেদিন ছিল ‘পাঁচই অগ্রহায়ণ’। বিভূতিভূষণের বাড়ির দরজার কড়া নেড়েছিলেন ‘নির্মলা দেবী’, তাঁর সঙ্গে ছিলেন ষোলো বছরের ভাইঝি ‘কল্যাণী’। দরজা খুলে দিয়েছিল সদ্য মাতৃহারা সেই ছোট্ট মেয়েটি। ‘নির্মলা দেবী’ জানতে চেয়েছিলেন, ‘‘বিভূতিভূষণবাবু বাড়িতে আছেন?’’ শোকে আচ্ছন্ন সেই মেয়েটি বলেছিল, ‘‘বড়মামা বাড়িতে আছেন, আমি ডেকে দিচ্ছি।’’ কিছুক্ষণের মধ্যে বিভূতিভূষণ ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। নীরবতা ভঙ্গ করেছিলেন ‘নির্মলা দেবী’। তিনি বিভূতিভূষণকে বলেছিলেন, ‘‘আজ এইসময় আমাদের এখানে আসাটা বোধহয় ঠিক হয়নি। আমি আপনার মনের অবস্থার কথা জানি। কিন্তু আসতে বাধ্য হলাম আমার এই ভাইঝির জন্য। ও আপনার লেখার ভীষণ ভক্ত।’’ বিভূতিভূষণ খুব মৃদু স্বরে বলেছিলেন, ‘‘ভালোই করেছেন আজ এসে। বনগাঁর পাট আমার চিরতরে চুকল বোধহয়! এদের দুজনকে পাঠিয়ে দেব ঘাটশিলায় আমার ভাইয়ের কাছে। তারপর আবার ভেসে পড়ব এই পৃথিবীর বুকে।’’ ‘নির্মলা দেবী’ বলেছিলেন, ‘‘সে কী! কেন? এই শহরকে আপনি কত ভালোবাসেন।’’ ‘কিশলয় ঠাকুর’ তাঁর ‘কালের কবি’ গ্রন্থে লিখছেন, ‘‘বিভূতিভূষণ বললেন, ‘ঠিকই বলেছেন আপনি। এই বনগাঁ, বারাকপুরকে আমি যে কত ভালবাসি, সে কথা কেউ জানে না। কেউ নেই আমার বারাকপুরে। তবু ছিল জাহ্নবী, তখন চালকিতে, তার পরে এখানে। একমাত্র অবশিষ্ট বোন আমার, তাঁকেও হারালাম ওই ইছামতীতে।’ …’’ সময়ও বোধহয় তখন স্তব্ধ হয়ে শুনেছিল বিভূতিভূষণের সেই আর্তনাদ। সেইসময় মামার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন সদ্য মাতৃহারা দুই বালক-বালিকা। এর বেশকিছু বছর বাদে ঘটেছিল সেই অলৌকিক ঘটনাটি। ‘কল্যাণী দেবী’র সঙ্গে এবার বিবাহ হবে বিভূতিভূষণের। আবার নতুন করে সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন তিনি। তবে তিনি পুনরায় বিবাহে রাজি ছিলেন না। তুলেছিলেন বয়সের অজুহাত। ‘কল্যাণী দেবী’ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন হবু স্বামীর সেই ঠুনকো অজুহাত। তিনি সেদিন প্রণাম করেছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম ভালোবাসাকে। আর বিভূতিভূষণ! বাড়ি ফিরেই বসেছিলেন ‘প্ল্যানচেটে’। ডেকেছিলেন তাঁর মা ‘মৃণালিনী দেবী’কে। তিনি বিবাহের অনুমতি চেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে। মা সানন্দে অনুমতি দিয়েছিলেন। মায়ের অনুমতি পেয়ে আবার মাথায় টোপর পড়েছিলেন বিভূতিভূষণ। আর সেই মাসটাও ছিল ‘অগ্রহায়ণ’, ‘তারিখটি ছিল সতেরো’। ‘কল্যাণী দেবী’র সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়েছিল এমনই এক অগ্রহায়ণ মাসে।

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। এরপরে জমে উঠেছিল বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতির সুখের সংসার। আর সেই দৃশ্য দেখে বিধাতা বোধহয় একটু মুচকি হেসেছিলেন, হয়তো মনে মনে বলেছিলেন, বিভূতিভূষণ, সুখ নয় , তোমাকে আমি পৃথিবীতে পাঠিয়েছি সৃষ্টি করার জন্য, সুখভোগের অধিকারী তুমি নও! তুমি আমৃত্যু দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত থেকে সৃষ্টি করবে কালজয়ী রচনা। তোমাকে পৃথিবী মনে রাখবে তোমার সৃষ্টির জন্য। তারপরে আবার এসেছিল আঘাত। সেই আঘাতে সেবার স্বামী-স্ত্রী দু’জনেই দীর্ণ হয়েছিলেন। তবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামী সেই অসম্ভব শোককে চেপে রেখেছিলেন নিজের বিশাল হৃদয়ে। কিন্তু স্ত্রী! শোকে তিনি মগ্ন হয়েছিলেন। ‘কল্যাণীদেবী’ তখন সন্তান সম্ভবা। পরবর্তীকালে ‘রমা (কল্যাণী) বন্দ্যোপাধ্যায়’ সেই ভয়ঙ্কর দিনটির বর্ণনা লিখে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত ‘কাছে থেকে দেখা’ গ্রন্থে। তিনি লিখেছিলেন, ‘‘ধাত্রী মাসীমা প্রত্যহই এসে একবার দুবার আমাকে দেখে যেতেন কিন্তু পালে বাঘ পড়ার দিন হল অন্য ব্যাপার। সেদিন সকালবেলা থেকে হঠাৎ আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল। মাসীমা ধাত্রী মাসীমার কাছে লোক পাঠালেন। কিন্তু মাসীমা এলেন না আবার জোর তলব পাঠান হল। মাসীমা আমাকে ধরে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। … আমার কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হল। ডাক্তারবাবু, মাসীমা আর ধাত্রীমাসীমার কথাবার্তায় বুঝলুম – যে সন্তান জন্ম নিল আমার বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে – সে মৃত। আমি অবুঝের মত কেঁদে উঠলাম – ডাক্তারবাবু, আপনারা তো কত কায়দা জানেন। আমার খুকীকে বাঁচান ডাক্তারবাবু! ঠান্ডা জল গরম জলে ডোবান ওকে। আমার মনকে বোঝাবার জন্য ওঁরা সবই করলেন। কিন্তু বাচ্চাটির মৃত্যু হয়েছিল আমার দেহের ভেতরেই। কয়েক ঘণ্টা আগেই।’’ প্রথম সন্তানটি মারা যাওয়ার পরের দিন রাত্রেই বিভূতিভূষণ স্ত্রীকে লাইব্রেরি থেকে দু’খানি বই এনে দিয়েছিলেন। সেই দিনের কথা পরবর্তীকালে স্মরণ করেছিলেন ‘রমা বন্দ্যোপাধ্যায়’। তিনি লিখেছিলেন, ‘‘খুকীটি মারা যাবার পরের দিন রাত্রিতেই উনি দুখানা বই এনে দিয়েছিলেন লাইব্রেরি থেকে, আজও মনে আছে। তার মধ্যে একখানা ‘And Quiet Flows the Don’ এর অনুবাদ। খুব ভালো লেগেছিল বইখানা। আমার মনের গভীর বেদনার দিনের সঙ্গী হয়েছিল ওই বইখানি। আজও যখনি বইখানি হাতে পড়ে, তখনি মনে পড়ে সেই বেদনায় নীল দিনগুলির কথা। মাথাধরা নিয়েই ভুলে থাকবার জন্য বই পড়ে যেতাম। বহু চিকিৎসায় ছ-সাতদিন বাদে মাথার যন্ত্রণা কমে।’’

‘মৃত্যুর পরের জগৎ’ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের আগ্রহ ছিল প্রবল। তিনি মৃত্যুকে বলতেন ‘‘মানবজীবনের একটা রূপান্তর। মানুষের মৃত্যুর পরের জগৎ আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। তাই বলে একথা ঠিক নয় যে, মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায়।’’ ‘বিভূতিভূষণ ও রমাদেবীর একমাত্র সন্তান বাবলু’ (‘তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়’) তখন খুব ছোট। সেইসময় তিনি মারাত্মক ‘টাইফয়েডে’ আক্রান্ত হন। তাঁর জ্বর কিছুতেই কমছিল না। পালা করে স্বামী-স্ত্রী ছেলের পাশে বসে থাকতেন। একদিন ‘কল্যাণী দেবী’ স্বামীকে ছেলের পাশে বসিয়ে স্নান করতে গিয়েছিলেন। স্নান সেরে ফিরে আসার পর তাঁর বাড়ির পরিবেশটা কেমন অস্বাভাবিক লেগেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল ‘বাবলু’র কিছু হয়েছে। পরে ‘রমা বন্দ্যোপাধ্যায়’ লিখেছিলেন, ‘‘ঘরে ঢুকে আমি দেখলাম উনি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন বাবলুর শিয়রের পাশে। তাকিয়ে আছেন শূন্যদৃষ্টিতে। কেমন যেন শক্তিহীন, বিবর্ণ মানুষ। … কোন সুদূর থেকে যেন উনি ক্ষীণ গলায় কথা বলছেন – জানো কল্যাণী, তুমি চলে যাওয়ার পরে আমি একটা কাণ্ড করেছি। আমি অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকালাম। উনি বললেন – আমি নির্দেশ পেলাম, বাবলুর এ অসুখের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হলে আমার আয়ু বাবলুকে দান করতে হবে। কে যেন আমাকে বলছে – তুমি পারবে তোমার আয়ু দান করতে? তাহলে বাবলু নীরোগ হয়ে দীর্ঘজীবী হবে – অবাক হয়ে আমি বললাম – তুমি কী করলে? উনি বললেন – আমি মনে মনে বললাম – ‘বাবলু আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। বলুন কি করতে হবে? আমার আয়ু দিয়ে যদি আমার বাবলু ভালো হয়ে ওঠে তাহলে আমি তাই করব এখুনি।’ নির্দেশ পেলাম – তোমার দুই পা তোমার ছেলের মাথার ওপর রেখে একমনে প্রার্থনা কর যে, তোমার আয়ু সবটুকু ওকে তুমি দান করলে। আমি তাই করলাম। দুই পা বাবলুর মাথায় ছুঁইয়ে বললাম – আমার সবটুকু আয়ু আমি ছেলেকে দিয়ে দিলাম। এই আয়ুর বদলে ওকে তুমি দীর্ঘজীবী কর ঈশ্বর। … এরপরে উনি কিন্তু বেশিদিন বাঁচেননি। বড়জোর মাস আটেক কি বছর খানেক।’’

এর কিছুদিন বাদেই ‘ঘাটশিলার এঁদেলবেড়া হ্রদের কাছে’ কয়েকজন বন্ধু মিলে বিভূতিভূষণ বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে সকলে দেখতে পেয়েছিলেন বনের গভীরে একটা আলো জ্বলছে। সবাই মিলে ঠিক করেছিলেন, ওখানে তো কোনও লোকবসতি নেই তাহলে কীসের আলো? অন্যরা বারণ করা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ সেই আলোর সন্ধানে একাই চলে গিয়েছিলেন। ‘রমা বন্দ্যোপাধ্যায়’ লিখেছিলেন, ‘‘উনি এগিয়ে গিয়ে কি দেখে নাকি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন জোরে। আর্তরব উঠেছিল ওঁর মুখ থেকে। সেই চিৎকার শুনে দু-চারজন এগিয়ে গিয়ে দেখেন ওখানে একটি পরিষ্কার জায়গায় একটি কলসী। পাশেই খাটিয়ায় একটি মৃতদেহ আর দাহকার্যের নানাবিধ উপাচার। প্রদীপ জ্বলছে। মৃতদেহের মুখের কাপড় সরে গিয়েছিল। তাই দেখে উনি চীৎকার করে উঠেছিলেন। কার মুখ দেখেছিলেন উনি সেই মৃতদেহের মুখের কাপড় সরে গেলে? নিজের? সেইরকমই আভাস দিয়েছিলেন বন্ধুদের। (নিজের প্রতিরূপ বা দ্বিতীয় সত্তা দেখতে পাওয়ার ঘটনা বিরল হলেও ইতিহাসে প্রাপ্তব্য। কবি গ্যোটে নিজের অশ্বারোহী প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন। এর কিছুদিন বাদেই তাঁর মৃত্যু হয়। জার্মান ভাষায় একে বলে Doppelganger। কথিত আছে মহাপুরুষদেরই কেবল এমন হয় এবং এরূপ দর্শনের পর তাঁরা বেশিদিন জীবিত থাকেন না।)’’

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এরপরে তিনি যেদিন চিরতরে চলে গিয়েছিলেন সেই দিনটি ছিল ‘তেরশো সাতান্ন সালের পনেরোই কার্তিক, বুধবার’। ‘সময় রাত আটটা পনেরো মিনিট’।

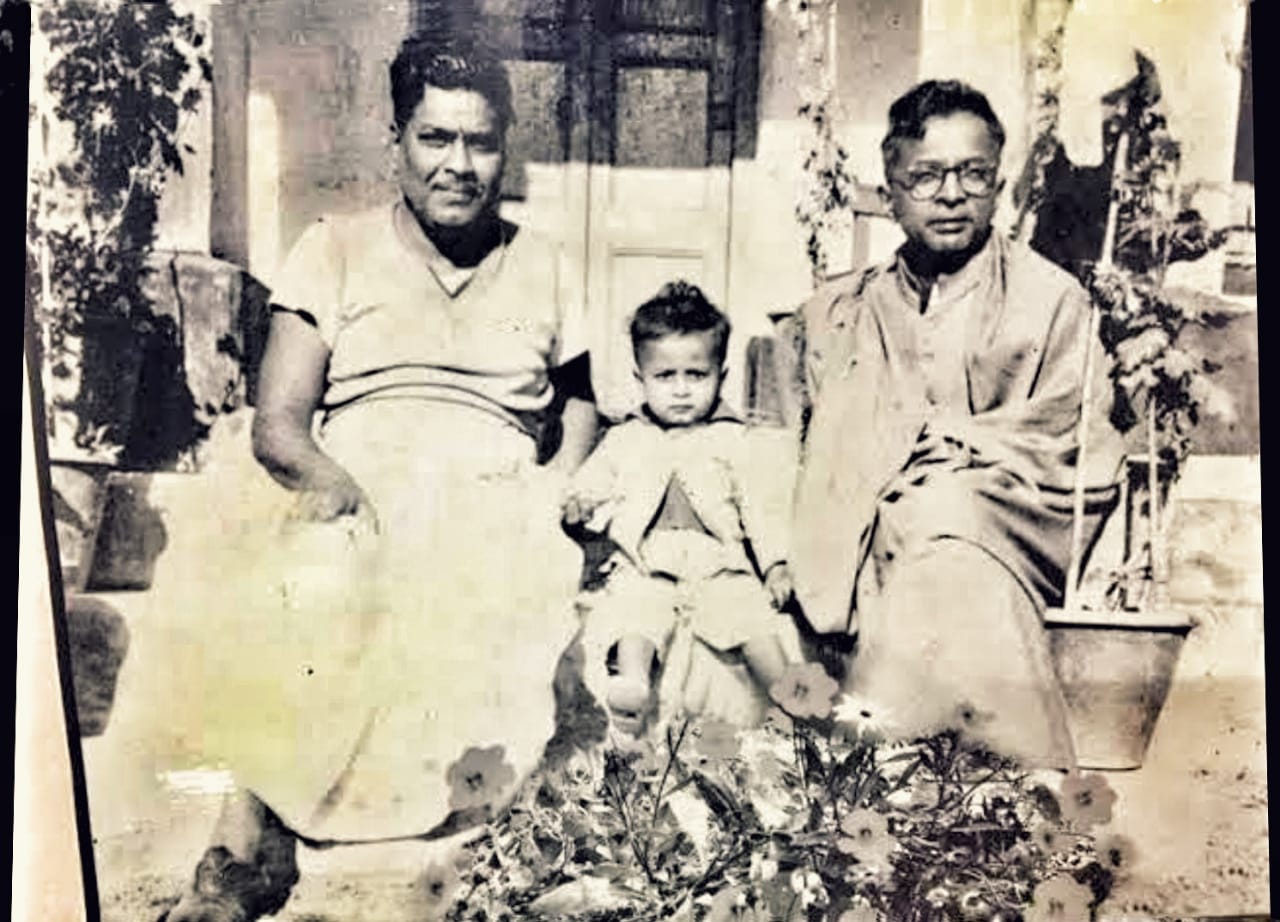

(ছবিতে – ১৯৫০ সালে, ঘাটশিলার বাড়িতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর শিশুপুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই নাটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়)

(তথ্যসূত্র:

১- বর্তমান পত্রিকায় ‘শ্রী অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়’ লিখিত ‘ছায়া আছে কায়া নেই’ নামক ধারাবাহিক রচনার বিভূতিভূষণ সংখ্যা।

২- পথের কবি, কিশলয় ঠাকুর, আনন্দ পাবলিশার্স।

৩- কাছে থেকে দেখা, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।)

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত