ছিয়াত্তর-সাতাত্তর সাল নাগাদ একদিন সকালে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গাড়ীতে দুজন সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। রাস্তায় একটি মিষ্টির দোকান থেকে বড় বড় জলভরা সন্দেশ কিনে গাড়ী এসে থেমেছিল মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের একটা পুরনো মেসবাড়ির সামনে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ঘরের সামনে পৌঁছতেই ভানুবাবু তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, আগে দেখ তিনি ঠিক জায়গায় আছেন কিনা। সঙ্গী আদেশমত ঘরে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এসে জানিয়েছিলেন, হ্যাঁ, ঠিক জায়গায়ই আছেন। ভানু তাঁর দুই সঙ্গীকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। প্রথম সঙ্গী ঘরে বসে থাকা বৃদ্ধকে বলেছিলেন, ‘‘এই দেখুন, ভানুদা এসেছেন।’’ বৃদ্ধের চোখে মুখে ছিল শিশুর সরলতা। একটা চার বাই পাঁচ কিংবা তার থেকেও ছোট চট পাতা একটা চৌকিতে ছিল সেই বৃদ্ধর ‘চৌকিদারি’। সেই সিংহাসন থেকেই রাজাধিরাজ একবার তাকিয়ে প্রায় নিমেষের মধ্যে বুকে টেনে নিয়েছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ভানুও আশ মিটিয়ে জাপটে ধরেছিলেন আরেক ‘রসরাজ শিব্রাম চকরবর্তি’কে। শিবরাম বাবুর প্রাণখোলা হো-হো হাসি, ভানু বাবুর চোখ চিক্ চিক্ হা-হা হাসির যুগলবন্দীতে ১৩৪ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের পুরনো মেসবাড়ীটা হঠাৎ যেন জলসাঘরে পরিণত হয়েছিল। দুই পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ যেন একে অপরের সারল্যে নিজেদের জীবনের অক্সিজেন রিফিল করে নিয়েছিলেন। শিবরাম বাবু জড়িয়ে ধরে বলে চলেছিলেন – ‘‘ফার্স্টক্লাস। কতদিন-কতদিন ভেবেছি একবার দেখা করবই। দেখা কি হবে না কোনোদিন!’’ ভানুবাবু বলেছিলেন – ‘‘এতোদিনে মনের-প্রাণের সাধ মিটল। ইচ্ছেটা পূর্ণ হল।’’ সময় যেন থমকে গিয়েছিল, রসরাজ-যুগল একে-অপরকে জড়িয়ে ধরে মজে ছিলেন আপন খেয়ালে। একটু পরেই সবাইকে বসতে বলেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর কথাবার্তা চলছিল। ওদিকে এক ফাঁকে একটা কলাই-এর থালায় ভাত, কিছু তরকারি আর বাটি থেকে গড়িয়ে পড়া ছোট্ট পোনা মাছের ঝোল দিয়ে গিয়েছিলেন মেসের কর্মচারী। শিবরামের তখন ওদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিলনা। ভানু বুঝতে পেরেছিলেন যে এখন শিবরামের খাবার সময়, তিনি চলে যাবার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। শিবরাম বলেছিলেন, ‘‘যাবে? বেশ। আবার এসো কিন্তু।’’ তাঁরা উঠে পড়েছিলেন, এমন সময় ইশারায় ভানু বাবু তাঁর সঙ্গীকে সন্দেশের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সন্দেশ হাজির হয়েছিল শিবরামের সামনে। চোখ জ্বলে উঠেছিল তাঁর, বলেছিলেন, ‘‘সন্দেশ এনেছ? বাঃ ফার্স্টক্লাস!’’ বলতে বলতেই দুটো বড় বড় জলভরা সন্দেশ তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিয়েছিলেন তিনি। ভাত পড়ে ছিল থালায়। ভানুবাবু একটু দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে তাঁর সঙ্গীর কানে কানে চাপা গলায় বলেছিলেন, ‘‘খাইসে, ডায়াবিটিস্ আছে নাকি! ভাতের সঙ্গেই খাবে নাকি? বয়স হয়েছে, এতোটা …’’ শিশু ভোলানাথের কান কিন্তু সজাগ ছিল, বলেছিলেন – ‘‘কিছু কি বললে?’’ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন – ‘‘এই না, বলছি, আর একটু আগে আসলেই ভাল হতো আর কি। আপনি খেয়ে নিন, আমরা আসি তবে।’’ শিবরাম বাবুর এক হাতে ছিল সন্দেশ। হঠাৎ ভানুর এক সঙ্গীর সাদা জামায় সবুজ-কালোর কলকা করা হাতা ধরে তিনি বলেছিলেন – ‘‘বাঃ ভারী সুন্দর জামা পরেছ তো!’’ আরও একবার জামাটায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, ‘‘বেশ বেশ। ভাল লেগেছে তোমায়, আবার এসো।’’ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভানু বাবু তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন, ‘‘ছিটটা খুব পছন্দ হয়েছে ওনার। আবার যখন আসব তখন এইরকম একটা ছিট – না, পাওয়া হয়ত যাবে না। তবে এই ধরণের কলকা করা বেড কভার নিয়ে আসব।’’ সিঁড়ি থেকে নেমে এসে সবাই নিশ্চুপ ছিলেন। গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ করে ভানুবাবু নিস্তব্ধতা ভেঙেছিলেন – ‘‘সবই ঠিক হল, একটুখানি মিসটেক …’’ সত্যিই একটা ‘মিসটেক’ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তাঁরা ক্যামেরাটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। নিয়ে গেলে এমন দুই রসরাজের একত্রে ছবিটা বাঙালি সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকত। বিশেষ করে আজকের এই যন্ত্রণাময় যান্ত্রিক জীবনে এই ছবি হয়ত ক্ষণিকের জন্য সব ভুলিয়ে নিয়ে যেত সেই সময়ে যখন বাঙালি হাসত এবং হাসাত। সেই ছবির ক্যাপশন হয়ত হতেই পারত – ‘শিবরাম বাবু, রাবড়িচূর্ণ খামু!’

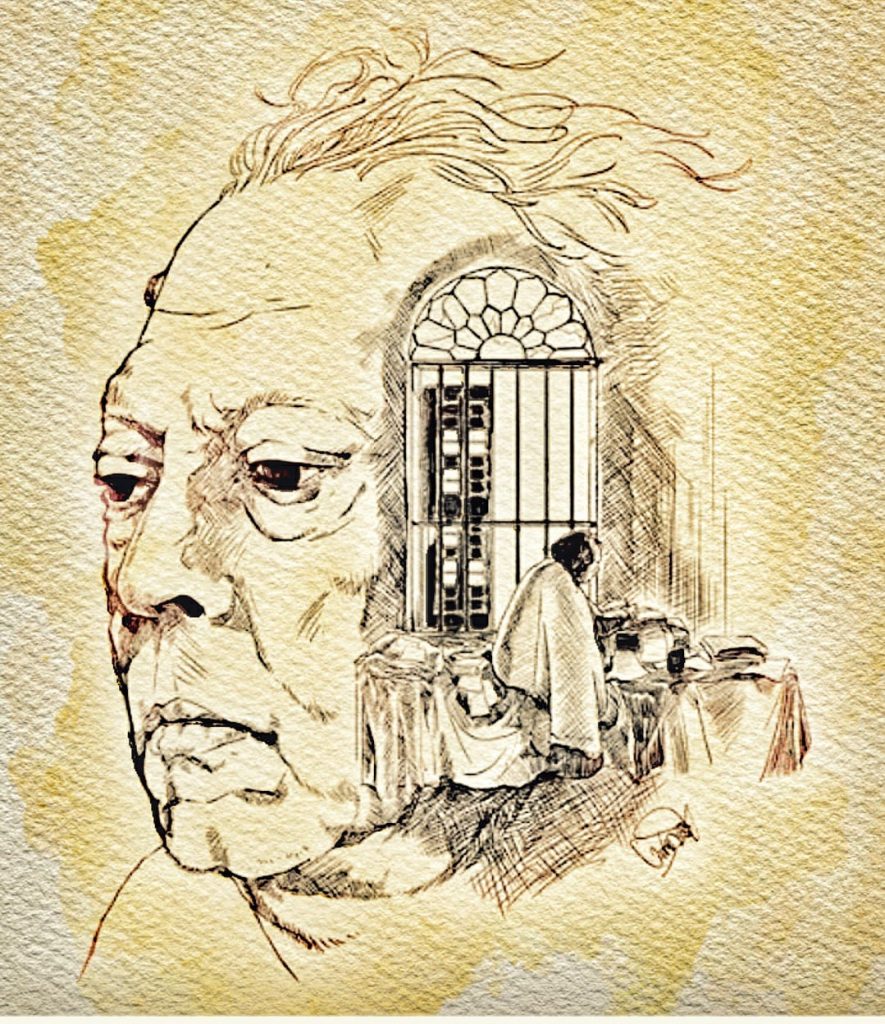

শিবরাম ভালোবাসতেন তিনটি জিনিস। ‘ভোজন’, ‘নিদ্রা’ আর ‘সিনেমা’। হাতে তাঁর টাকা থাকতো না কখনোই। শোনা যায়, তিনি নাকি একই ঠিকানায় কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের ৬০টি বছর। শিবরামের নিজের ভাষায়, ‘‘মুক্তারামের মেসে, শুক্তারাম খেয়ে, তক্তারামে শুয়ে।’’ অনেকে বলেন, মুক্তারাম স্ট্রীটের এই বাড়িটিতে তিনি নাকি পাহারাদার হিসেবে এসেছিলেন, তারপর আমৃত্যু এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

তার ঘরটিও ছিলো দেখবার মতন। আসবাবপত্রের কোনো বালাই না থাকলেও অভাব ছিলোনা পুরনো কাগজ, অগোছালো জঞ্জাল আর আজেবাজে জিনিসের। এ সম্পর্কে বিখ্যাত লেখক শতদল গোস্বামী তাঁর ‘১৩৪, মুক্তারাম স্ট্রীটের সেই রসিক লেখক’ শীর্ষক লেখায় জানান,

‘‘বয়সের ভারে জরাজীর্ণ মেস-বাড়ি। বাড়িটা কবে তৈরি তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে, মহারানি ভিক্টোরিয়ার মুখে ভাতের দিন, কেউ আবার অত দূর অতীতে যেতে চায় না; বলে, অসম্ভব! মুখে ভাতের দিনে নয়, গায়ে-হলুদের দিন। জরাজীর্ণ রেলিং আর ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠতে হবে। আহা হা হাঁচবেন না, হাঁচবেন না। শব্দদূষণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এক্ষুণি টের পাবেন। চুন-বালি-সুরকির পলকা পলেস্তারা আশীর্বাদের মতো ঝুরঝুর ঝরে পড়বে। এবার ধীরেসুস্থে উপরে উঠুন। ভেজানো দরজা ঠেলা দিন, ঘর। হোম। সুইট হোম। হোম নয়, রুম। শৈলেশ্বরের একক সোনার সংসার!’’

শতদল গোস্বামীর সেই লেখা থেকে আরো জানা যায়, শিবরামের ঘরের সমস্ত দেয়াল জুড়ে ছিলো অজস্র আঁকিবুকি। অবশ্য শিবরামের যে চিত্রকলায়ও পারদর্শিতা ছিলো ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। দেয়ালে লেখা ছিলো অসংখ্য লোকের নাম আর তাদের যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন নম্বর। নামগুলোর নিচে আবার লাল-নীল কালিতে দাগ দেওয়া। ওই দাগের রং দিয়েই নাকি বুঝতেন কে তাঁর ‘পাওনাদার’ আর তিনি কার কাছে টাকা পাবেন। খামখেয়ালিতে যদি খাতা হারিয়ে যায়, সেই ভয়েই নাকি এই ব্যবস্থা!

শিবরামবাবুর লেখায় আমরা সেই সব চরিত্রদের পাই। যেমন ‘হর্ষবর্ধন’, ‘গোবর্ধন’, ‘পিসিলা’, ‘জহর’ ইত্যাদি। এই চরিত্রদের তিনি খেলিয়েছেন। গল্প অনেক ক্ষেত্রেই সামান্য। রস তৈরি হয়েছে কথার পিঠে কথা আর সিচ্যুয়েশনের মাধ্যমে। কত নাম করব। ‘গন্ধচুরির মামলা’, ‘খোলাখুলি’ ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনও দিন তাঁকে কেউ দেখেননি নিজের লেখা, বই আর প্রাপ্যের হিসাব রাখতে। সংস্কারটা যে ছিল জমিদারের আর ত্যাগীর। সেই জন্যই তাঁর আত্মজীবনীমূলক বইটির নাম প্রথমে ‘ঈশ্বর’, তারপর ‘পৃথিবী’ এবং সব শেষে ‘ভালবাসা’। এই মানুুষটিকে আমরা চিরকাল ভালবাসতে বাধ্য।

তিনি ছিলেন অতি অভিজ্ঞ, অতি সুদক্ষ এক সারথি। নিজের রথ কী ভাবে কোন কায়দায় চালাতে হবে তা তিনি জানতেন। এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর কোনও উচ্চ আকাঙ্খা ছিল না বলে। জীবনদর্শন ছিল এই রকম – কয়েক দিনের জন্য এসেছি, আনন্দ করতে করতে চলে যাব। এই আনন্দটাও ছিল রিবাউন্স করা। তোমাদের আনন্দ আমার আনন্দ। তোমাদের সঙ্গে খানিক মজা করব। জীবন নিংড়ে এমন কোনও লেখা বের করতে চাই না যার মধ্যে কোনও ইজম আছে।

অথচ একসময়, জীবনের প্রথম দিকে তিনি রাজনীতি ঘেঁষা অবশ্যই ছিলেন। ‘ঈশ্বর-পৃথিবীর ভালবাসা’-র শুরুটাই করেছেন এইভাবে,

“প্রায় লেখককেই নিজের কবর খুঁড়তে হয় নিজের কলম দিয়ে। গায়কের মতো লেখকেরও ঠিক সময়ে থামতে জানা চাই। সমে এসে যথাসময়ে না থামলেই বিষম, সবটাই বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। এমনকী কালজয়ী লেখকও যদি যথাকালে না থামেন তো জীবদ্দশাতে জীবন্মৃতের অন্তর্দশা তাঁর বিধিলিপি।

অবশ্য মহাকাল কারও কারও প্রতি একটু সদয়। সময় থাকতে থাকতেই তাঁদের নিরস্ত করেন, নিজের পুনরাবৃত্তির পথে আত্মহননের ভোগান্তি তাঁদের আর পোহাতে হয় না। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, শরৎচন্দ্র। বিস্ময় থাকতে থাকতেই, রাখতে রাখতেই তাঁরা অস্ত গেছেন।”

এই দুটি প্যারা পড়লে বোঝা যায় গদ্যের ওপর তাঁর বাঁধুনিটা কত মজবুত ছিল। এই আত্মজীবনীতেই দেখতে পাওয়া যাবে সব লেখকই যে যে দুস্তর বাঁধা অতিক্রম করেন তাঁকেও তা করতে হয়েছে। যেমন, জীবনের প্রথম দিকে প্রবাসীতে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। এবার নিজেই লিখছেন, ‘‘দিন কতক বাদে লেখাটা ফেরত এল। সঙ্গে চারুদার এক চিরকুট।’’ এই হলেন শিবরাম। ‘চারুদার চিরকুট’। শব্দ যেন তাঁর সঙ্গে খেলা করত। চিঠির বক্তব্য ছিল, কবিতাটি মন্দ হয়নি কিন্তু এটি প্রবাসীতে ছাপিয়ে তোমাকে উৎসাহ দিতে চাই না। সম্পাদক উপদেশ দিয়েছিলেন, এই বয়সে লেখাপড়া করে মানুষ হও আগে। তারপর না হয় লিখো। ‘সঙ্গীত’, ‘কবিত্ব’ আর ‘ল্যাজ’ কারও ভিতরে থাকলে তা আটকানো যায় না। তোমার মধ্যে যদি তা থাকেই তা প্রকাশ পাবেই। যথাকালে দেখা দেবে অযথা জোর করে অসময়ে তাকে টানাটানি করে বার করার কোনও দরকার নেই। শিবরাম লিখছেন, ‘‘কথাগুলো আমার মর্মে মর্মে গাঁথা হয়েছিল অনেক দিন।’’

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস নিয়ে কাজ করেছেন এমন লেখকদের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও একেবারে হাতে গোনার মতনও নয়। তবে এখানে হাস্যরসের ধরনটা নিয়ে একটুখানি গোল আছে। কোনো কোনো লেখক হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন নিছকই হাস্যরস সৃষ্টির লক্ষ্যে, হাস্যরস সৃষ্টির জন্য তাঁরা সস্তা চটুলতা কিংবা অশ্লীলতার পথ অবলম্বনেও পিছপা হননি। অন্যদিকে কেউ কেউ এই হাস্যরসকে নিয়ে গেছেন একেবারে শিল্পের পর্যায়ে। এসব হাস্যরসে লেখকেরা শব্দের জাদুকরী খেলায় একদিকে যেমন পাঠককে হাসিয়েছেন, আরেকদিকে তাদের মনোজগতে খুলে দিয়েছেন নতুন দ্বার। শিবরাম চক্রবর্তী এই দলেরই একজন। এপার বাংলা আর ওপার বাংলা মিলিয়ে আজ অব্দি যত হাস্যরস সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে শিবরামের লেখাগুলো এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ‘শিবরাম চক্রবর্তী’, তিনি বলতেন বা লিখতেন ‘শিব্রাম চক্কোত্তি’। নিজের নাম নিয়েই খেলা করতেন।

পরশুরাম বালকদের তেমন বোধগম্য হতেন না। কারণ তাঁর ব্যঙ্গাত্মক লেখা, ‘স্যাটায়ার’ ছিল বড়দের জন্য। আর ত্রৈলোক্যবাবুর কোনও কোনও লেখা ছোটদের হাত ধরতে চাইলেও তেমন জোরে ধরতে পারতেন না। শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা যেমন ছোটদের জন্য, সেই রকম বড়দের জন্যও। এমনটা অনেকের ভাগ্যে ঘটে না।

তিনি তো কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলেন। গম্ভীর বিষয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন। কিন্তু ব্যক্তি শিবরামের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে। একেবারে অন্য রকমের মানুষ, অন্য রকমের লেখা। কারও সঙ্গে মিলবে না। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তাঁর লেখার আকর্ষণটা কোথায়? তাহলে একটিই উত্তর বলতে পারব না। ভাল রাঁধুনি যেমন বলতে পারবেন না, ঠিক কীসের সঙ্গে কীসের সংযোগে এমন সুস্বাদু একটি পদ তৈরি হল।

তাঁর লেখার মধ্যে একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যেত। না সাধু, না গৃহী সম্পূর্ণ মুক্তমনের একজন। যারা তাঁকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁকে চিনেছেন, তাঁদের মনে হয়েছে যে, মানুষটি যেন ‘রাজাধিরাজ’। একেবারে বন্ধনমুক্ত। নিজের জীবন নিয়েই কত রসিকতা করে গিয়েছেন তিনি।

গদ্যে তাঁর অভাবনীয় দখল ছিল। যার ফলে বাক্যকে এমন মোচড় দিতেন যা বিস্ময়কর। তাঁর প্রতিভার এটা একটা মস্ত দিক। সাফল্যের নব্বই ভাগ এরই উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘পানিং’। তিনি বলতেন, ‘‘মুক্তারামবাবুর মুক্ত আরামে আছি।’’ জমিদারের ছেলে। পরিবার-পরিজনের কী হল তা কখনও বলতেন না। একটি প্রাচীন মেসবাড়ির একটি ঘরেই তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার।

জমিদারের ছেলে। সংস্কারে সেই বীজটি তাঁর মধ্যে ছিল আমৃত্যু। সিল্কের পাঞ্জাবি, সাদা ধবধবে ধুতি। উজ্জ্বল মূর্তি, মাথার চুল বিচিত্র কায়দায় আঁচড়ানো। ফর্সা টকটকে কপালের উপর ঝুলে থাকত এক গুচ্ছ চুল। বড়দের খুব একটা পাত্তা তিনি দিতেন না। তিনি বন্ধুত্ব করেছিলেন শিশু কিশোর, কিশোরীদের সঙ্গে।

ছোটদের জন্য লিখতেন, নিজের মনটাও ছিল একেবারে শিশুর মতো। নিজের খেয়াল খুশির রাজা। খুদে পাঠকরাই ছিল তাঁর বন্ধু। বেজায় ভালবাসতেন ছোটদের। জীবনে কোনও দিন কারও নিন্দা করেননি, শুনতেও চাইতেন না।

কেউ যদি কখনও এসে বলতেন, শিবরামদা আপনার নামে অমুকে খারাপ কথা বলে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে শিবরামের উত্তর, ‘‘হতেই পারে না। আপনিই ভুল শুনেছেন।’’ বলেই তাঁর হাত ধরে নিয়ে যেতেন খাওয়াতে। নিজেকে সাহিত্যিক পরিচয় দিতেও সংকোচ বোধ করতেন। বলতেন, ‘‘ধুর ধুর আমি আবার সাহিত্যিক হলাম কবে? প্রেমেন, অচিন্ত্য, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভুষণ এরা হলেন সাহিত্যিক। কত ভাল ভাল লেখেন! তাঁদের পাশে আমি!’’

নিজের সম্পর্কে বলতেন, ‘‘সার্কাসের ক্লাউন যেমন। সব খেলাই সে পারে, কিন্তু পারতে গিয়ে কোথায় যে কী হয়ে যায় খেলাটা হাসিল হয় না। হাসির হয়ে ওঠে। আর হাসির হলেই তার খেলা হাসিল হয়।’’

‘ক্লাউন’-এর দর্শনটাই আলাদা!

শিবরামীয় দেখাটাই ছিল অন্য রকম। আকাশের দিকে তো আমরা সবাই তাকাই কিন্তু শিবরামের মতো তাকাতে পারি কি?

খামখেয়ালিপনা, হাস্যরস ছিলো শিবরামের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর ভাষাজ্ঞানের জোরে সেই হাস্যরস ফুটে উঠতো তার লেখাতেও। তবে শিবরামের লেখায় হাস্যরসের আড়ালে থাকতো ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থার আসল রূপ, বিপ্লব আর সাধারণ মানুষদের কথা। শিবরামের লেখা শুধুমাত্র ছোটদের জন্যই নয়, বরং সকল বয়সী পাঠকের কাছে এর সমান আদর।

শিবরামের লেখালেখি শুরু হয়েছিলো অনেকটা বিপদে পড়ে। এক কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়েছিলেন। শর্ত ছিলো সময় মতো সুদের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে কাবুলিওয়ালা মেসে এসে হামলা করবে। জাঁদরেল সেই কাবুলিওয়ালার হাত থেকে বাঁচতেই মূলত লেখালেখির শুরু। কেননা এতে করে নিজের পেট চালানো তো যেতোই, উপরন্তু কাবুলিওয়ালার সুদের টাকাও দেওয়া যেতো।

শিবরামের প্রথমদিকের রচনাগুলোতে প্যারডির প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। তারপরে ধীরে ধীরে স্বকীয়তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। ভাবতে অবাক লাগে, ‘ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি’, ‘হাতির সঙ্গে হাতাহাতি’, ‘চটির সঙ্গে চটাচটি’র মতো কথা কিংবা হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধনের মতো চরিত্র যিনি জন্ম দিয়েছেন, তিনিই ‘আজ এবং আগামীকাল’ (১৯২৯), ‘চাকার নীচে’ (১৯৩০), ‘মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী’ (১৯৪৩), ‘যখন তারা কথা বলবে’ (১৯৪৯) এর মতো সমাজ ও সময়কে ধারণ করে এমন লেখার জন্ম দিয়েছেন।

এখানে লেখকের ‘মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী’ প্রবন্ধের একটি লাইন তুলে ধরলাম, ‘‘ব্রাহ্মণের আদর্শের ক্ষেত্র এতই সংকীর্ণ যে সেখানে কেবল তাদেরই ধরে, ধরিত্রীর সমস্ত মানুষদের সেখানে ঢোকার পথ আর নেই।’’ এই লাইনটি থেকে শিবরামের চিন্তা সম্পর্কে আঁচ পাওয়া যায়। শিবরামের সৃষ্টিকর্মগুলোর মাঝে ‘ইশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা’ (১৯৭৪) এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। এটি প্রথমে ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হলে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরবর্তী তা বই আকারে প্রকাশিত হয়।

নিজের সৃষ্টি দিয়ে মানুষের মন জয় করলেও শিবরামের অহংকার ছিলো না এতটুকুও। প্রচুর লেখা থাকা স্বত্ত্বেও অভাব কখনোই তাঁর পিছু ছাড়েনি। তাঁর সরলতার সুযোগ নিয়ে লোকে তাঁকে বহুবার ঠকিয়েছে। নিজের প্রচার কখনোই পছন্দ করতেন না। সাহিত্যে অবদানের জন্য বেশ কিছু সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত হলেও সেগুলোর প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিলো না। বরং ভালোবাসতেন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে। শিবরামের লেখালেখি সম্পর্কে খুব একটা প্রচার প্রসার হয়নি। এর পেছনে লেখকের খামখেয়ালিপনাই অধিকাংশে দায়ী। লেখালেখি সংরক্ষণ বা ছাপার খুব একটা আগ্রহ তাঁর ছিলো না। শিবরামের লেখালেখি বা সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে যতটা জানা যায় তার চেয়েও কম জানা যায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে।

খুব বেশি জামাকাপড় তাঁর ছিলনা। শোনা যায়, শুধুমাত্র দু’খানা কাপড় ছিল তাঁর। এমনও নাকি বহুবার হয়েছিল যে, একটিকে ধোপাবাড়ি দেওয়া হলে তাঁকে কোনো কারণে কাপড় বদল করতে হলে বাধ্য হয়ে তাঁকে ধোপা বাড়িতে গিয়েই কাপড় বদলে আসতে হত! এমন ঘটনা নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন সাহিত্যিক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। একদিন মুক্তারামবাবুতে শিবরামের মেসে গিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। একটা সভায় যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। তাঁকে শিবরাম বলেছিলেন, ‘‘আমার এই তক্তাপোশে পা তুলে বসো। কারণ এর তলায় কী কী জন্তু জানোয়ার আছে তা আমি জানি না। ঘাঁটাইনি কোনও দিন। সাপও থাকতে পারে। আমি আমার ড্রেসিং রুম থেকে আসছি।’’ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘‘সেটা কোথায়?’’ শিবরাম বলেছিলেন, ‘‘ওই যে রাস্তার ওপারে যে লন্ড্রিটা রয়েছে ওইটা। আমি ওখানে গিয়ে আমার এই ধুতি আর পাঞ্জাবিটা ছেড়ে দেব। আর যেটা কেচে এসেছে সেটা পরে চলে আসব। দুটো সেট। কোনও ঝামেলা নেই। বাক্সপ্যাঁটরা নেই। বুঝলে, একেই বলে আপনি আর কোপনি। জীবনটাকে হালকা করো। রেল কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখেছ? ট্রাভেল লাইট।’’

জীবনের শেষের দিনগুলোতে শরীরটা কিন্তু সত্যিই ঠিক যাচ্ছিল না তাঁর। স্মৃতি কমে আসছিল। কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছিল অসংলগ্ন। শেষ জীবনে প্রায় কপর্দকহীন হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায়ই বলতেন, ‘‘জিনিসপত্র সব বাঁধা হয়ে গেছে এবার একটা ট্যাক্সি পেলেই চলে যাব।’’

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তখন ‘আনন্দবাজার’-এ চাকরি করতেন। একদিন বেলার দিকে এক সাহিত্যিক এসে অফিসে খবর দিয়েছিলেন, ‘‘শিবরামবাবুকে দেখলাম, অফিসের কাছেই সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর ফুটপাথে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। মনে হয় শরীরটরির …!’’ ‘‘সর্বনাশ! সে কী কথা!’’ – বলে, সুনীল সদলবলে ছুটেছিলেন। তিনি গিয়ে দেখেছিলেন ‘চাংওয়া’র সামনে শিবরাম আরামে ফুটপাতে শুয়ে ছিলেন। তাঁর একটা হাত ছিল কপালে, আর একটা হাত ছিল সিল্কের পাঞ্জাবির পকেটে। একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। শিবরামের ডান হাতটা ছিল পাঞ্জাবির পকেটে। পকেট থেকে তেলেভাজা বের করে মাঝে মাঝে মুখে দিচ্ছিলেন তিনি। এই বারে তিনি এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে শিবরাম কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘‘কী হল? শরীর খারাপ লাগছে? এইখানে এইভাবে শুয়ে আছেন কেন!’’ শিবরাম উত্তরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কে নিচু হতে ইশারা করেছিলেন। তারপরে ফিসফিস করে বলেছিলেন, ‘‘না না, ফার্স্টক্লাস আছি। আসলে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল ফুটপাতে শুয়ে আকাশটাকে কেমন দেখতে লাগে একবার দেখাই যাক।’’ তারপরে বলেছিলেন, ‘‘চলন্ত বাস থেকে নামতে গিয়ে কোঁচা জড়িয়ে পড়ে গেছি। একটা ধেড়ে মানুষের পড়ে যাওয়াটা লজ্জার, না শুয়ে থাকাটা লজ্জার!’’

উত্তরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘‘এর উত্তর দেবেন সাগরদা। আপনি এখন উঠুন।’’ তখন তাঁর সিল্কের পাঞ্জাবির পিছনে ধুলো, মাথার পেছনেও ধুলো। তাঁকে তুলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেটা ঝাড়ার চেষ্টা করতেই শিবরাম তাঁকে বলেছিলেন, ‘‘তুমি কিছুই জান না। এক সময় কলকাতার বাবুরা ভোরবেলায় খানা থেকে উঠে প্রাসাদে প্রবেশ করত। পাঞ্জাবির পেছনে ধুলো এটা একটা অ্যারিস্টোক্রেসি।’’

চিরকাল লোককে বিশ্বাস করেছিলেন আর বারবার ঠকেছিলেন শিবরাম। অনেক প্রকাশক তাঁকে ঠকিয়েছিলেন। এমনকী শেষদিকে সেই সময়ের রাজ্য সরকার এবং কয়েকটি সংস্থা মিলে তাঁর চিকিৎসা ও ভরণপোষণের জন্য যে মাসিক ছ’শো টাকা তাঁরই এক পাড়াতুতো পরিচিতের কাছে পাঠাত, সেই টাকারও সঠিক ব্যবহার হত না। শুকনো-রিক্ত চেহারা, অথচ কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর দিতেন – ‘‘খাসা আছি। ফাইন আছি।’’

কোনও দিন কোনও অভিযোগ করেননি কারো কাছে। তারমধ্যে আবার একদিন ঘরে চোর ঢুকে তাঁর শেষ পাঞ্জাবিটাও নিয়ে গিয়েছিল, গেঞ্জি পরেই থাকতেন। মুখে বলতেন, ‘‘দরকার কী? এই তো দিব্বি চলে যাচ্ছে গেঞ্জিতে।’’

এরপরে হঠাৎ কয়েক দিনের প্রবল জ্বর। দুর্বল শরীরে টলতে টলতে একদিন বাথরুমে ঢুকেই সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন। সারারাত পড়ে ছিলেন ওখানেই। পরদিন বেলায় খবর জানাজানি হতে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। ১৯৮০ সালের ২৮শে আগস্ট সকালে হাসপাতালের বেডে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়েছিলেন ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’র নায়ক। দেখতে এসে তাঁকে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘শিবরামবাবু, এখন কেমন লাগছে শরীর?’’ জড়ানো গলায় তখনও একই উত্তর এসেছিল – ‘‘ফার্স্টক্লাস।’’ তার ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই সেই ‘অপেক্ষার অচেনা ট্যাক্সিতে’ চেপে বসেছিলেন শিবরাম। রেডিয়োতে সন্ধেবেলায় যখন সেই খবর ঘোষণা হচ্ছিল, তখন হয়তো অনন্তলোকের কোথাও হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধনের সঙ্গে চাঁদে জমি কেনা নিয়ে তুমুল ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের স্রষ্টা!

(তথ্যসূত্র:

১- ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা, ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর, শিরোনাম শিবরাম: কোরক।

২- যষ্টি-মধু: শিবরাম চক্রবর্তী সংখ্যা।

৩- গল্পমেলা: শিবরাম চক্রবর্তী সংখ্যা।

৪- শিবরাম চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদনা-আবদুশ শাকুর, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

৫- ইশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা, শিবরাম চক্রবর্তী, নবপত্র।

৬- ৯ই আগস্ট ২০১৪ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রী শিবরাম চক্রবর্তী’র স্মৃতিচারণে সাহিত্যিক ও কবি শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ।)

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত