শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী সময়ের ঠিক কতটা আগে জন্মেছিলেন? তিনি কি সেই ঊনিশ শতকেরই মেয়ে, যে শতকের প্রথমভাগেও মেয়েদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হত? সেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাতনি, যে বাড়ির বৌ মেয়েদের ঝুপ করে পালকিশুদ্ধু গঙ্গা থেকে চুবিয়ে আনা হত? তাঁর মেজমামি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্বামীর সঙ্গে ইংরেজ বাড়িতে নেমন্তন্নে যাওয়ায় ঝরঝরিয়ে কেঁদেছিল বাড়ির পুরনো চাকরবাকররা? জোড়াসাঁকোর বাড়ির মেয়েদের স্বামীদের ঘরজামাই রাখার রীতি ছিল। কোনও মেয়ে স্কুলে যেত, কেউ সুযোগই পেত না লেখাপড়া শেখার। তাঁর মা শিক্ষিত ছিলেন, সাহিত্য রচনা করতেন। অপরিসীম দেমাকে নিজের সন্তানদেরও ধারে কাছে ঘেঁষতে দিতেন না তিনি, নিজের মহলে থাকতেন স্বতন্ত্র, একা। চাকরবাকরদের দুনিয়ায় বড় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তিন ভাইবোনের সবথেকে ছোট, হয়তো একটু অবাঞ্ছিতও। পান থেকে চুন খসলে কপালে জুটত নিজের ঝি আর পণ্ডিতমশাইয়ের প্রচণ্ড মারধর। তারপরেও তিনি আকাশে ডানা মেলার সাহস দেখালেন কী করে? শুধু তো নিজে নন, গোটা বঙ্গদেশের নারী সমাজকে উড়তে শিখিয়েছিলেন সরলা দেবী চৌধুরাণী। তাঁর ডানায় ভর করে বাঙালি আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেয়েছিল সেদিন। তাঁর হাত ধরে পড়েছিল ভুলে যাওয়া শৌর্যের পাঠ। ভারতীর পাতায় সেদিন যে রুদ্রবীণা বেজে উঠেছিল, তা আচমকা ঘটে যায়নি, ঘটানো হয়েছিল। নির্জীব, হেরে যাওয়া, আত্মবিস্মৃত বাঙালিকে নিজের ইতিহাস খুঁড়ে দেখার জোর দিয়েছিলেন তিনি। অথচ তখনও বঙ্গভঙ্গ হয়নি, সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিজের দাবির কথা বলতে শেখেনি বাঙালি। মজফফরপুরে ফাটেনি বোমা। কিন্তু তিনি, ঠাকুরবাড়ির মেয়ের পরিবারের ছোট মেয়ে তখন থেকেই অস্ত্র তুলে নিতে বলেছিলেন বাঙালি যুবককে। শুধু মুখে বলেননি, অস্ত্র কেনার টাকা জুগিয়েছিলেন, নিজের বাড়িতে গড়ে দিয়েছিলেন আখড়া, বসে থেকে নিজে দেখেছিলেন সমস্ত কিছু।

লেখার জন্য লেখকদের কি কোনও সম্মান-দক্ষিণা থাকা উচিত? রবীন্দ্রনাথের বিদূষী ভাগিনেয়ী ‘ভারতী’-সম্পাদিকা সরলা দেবীর এ ব্যাপারে স্পষ্ট মত ছিল – না। লেখার বিনিময়ে লেখকদের টাকা না দিতে বদ্ধ-পরিকর সরলাদেবীর মতে, সরস্বতীর বাণিজ্য দিয়ে লক্ষ্মীলাভের চেষ্টা করা অরুচিকর। এ নিয়ে তাঁর সঙ্ঘাতও বেধেছিল খোদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই। সঙ্ঘাতের সূচনা অবশ্য সরলাদেবীই করেছিলেন। পৃথিবী টাকার বশ, প্রচলিত এই প্রবচনে ধরা দিয়েছেন মাতুল। ‘ভারতী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এনেছিলেন তিনি। কারণ আর কিছু নয়। লেখার জন্য ‘প্রবাসী’ সম্পাদক সেই সময় তিনশো টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন সানন্দে। ‘ভারতী’ পত্রিকায় সরলাদেবী লিখেছিলেন, ‘‘প্রবাসী সম্পাদক ‘বাল্মিকী প্রতিভা’র কবিকেও সরস্বতীর বিনা পণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্যশালায় বন্দী করিয়াছেন।’’ লেখার জন্য টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল সরলার বিপরীতে। লক্ষ্মী তাঁর ‘লেখনীর উপর স্বর্ণবৃষ্টি করলে’ তিনি মোটেই দুঃখিত হবেন না, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। ফলে সরলার বাচালতায় বেজায় ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। তখনই কিছু বললেন না। ১৩৩৩ সালের আশ্বিনের ‘সবুজপত্র’-এ সরলার লেখার কঠোর সমলোচনা করলেন।

১৯১০ সালে সরলা দেবী স্থাপন করেছিলেন ‘ভারত স্ত্রী মহা মণ্ডল’ নামে মেয়েদের প্রথম সর্বভারতীয় সংগঠন, যার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ছিল করাচি থেকে কানপুর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত। অনেকটা সেই সাংগঠনিক আন্তর্জালের জোরে বিধ্বস্ত পঞ্জাবের আনাচে কানাচে মেয়েদের কাছে পৌঁছনো গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের ইতিহাস/সমাজচেতনা এতটাই পুরুষতান্ত্রিক যে পঞ্জাবে রাজনৈতিক কর্মী ও গান্ধীর সহযোগী হিসেবে সরলার ভূমিকা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছে অন্য একটি পরিচয়ের তলায়। বছর দশ-বারো হল সরলা পর্যবসিত হয়েছেন গান্ধীর জীবনে ‘রহস্য-মানবী’ হিসেবে। পঞ্জাবপর্ব নিয়ে লেখার সময় রাজমোহন গান্ধী থেকে শুরু করে রামচন্দ্র গুহ, কেউই সরলার রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করেননি। তাঁদের বয়ানে মুখ্য হয়ে উঠেছে ১৯১৯-এ লাহৌরে সরলা দেবীর বাড়িতে বেশ কিছু দিন অতিথি হয়ে থাকার সময় গান্ধীর সঙ্গে সরলা দেবীর নৈকট্য। ভাগ্যিস বহু আগে ‘যোগেশচন্দ্র বাগল’ লিখে গিয়েছেন যে, ‘‘দৈহিক মৃত্যু না ঘটিলেও কোনও বিশেষ আদর্শ বা মতবাদের জন্য যিনি আত্মবলি দেন তাঁহাকেও শহিদ বলা যায়। এই অর্থেই সরলা দেবী চৌধুরানী মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলনের প্রথম মহিলা শহীদ।’’

বাঙালি বাঙালির বদনাম চিরকালই করে আসছে, ‘আত্মসমলোচক জাতি’ হিসেবে বাঙালি চিরকাল অগ্রগণ্য। কিন্তু বাঙালির সমালোচনার অধিকার একমাত্র বাঙালিরই আছে অন্য কোন জাতির বা ভাষা ভাষির লোক তা করে তা কখনই বরদাস্ত নয়। তখন বাঙালি নিজের জাত্যাভিমান নিয়ে একাট্টা। কোন এক ছোট গল্পে লেখক ‘রুডয়ার্ড কিপলিং’ সমগ্র বাঙালি জাতিকে ‘গিদ্দড়’ এর সাথে তুলনা করে ফেলেন। তা পড়ে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি ‘বাংলার দেবী দুর্গা’ নামে খ্যাত ‘সরলা দেবী চৌধুরানী’ বা ‘সরলা দেবী ঘোষাল’। যাঁর সাথে তখনকার দিনে প্রায়ই তুলনা করা হত বিখ্যাত ফরাসি স্বাধীনতা সংগ্রামী জোয়ান অফ আর্কের। যেমন ছিল তাঁর রূপ, তেমনই ছিল তাঁর গুণ! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জৈষ্ঠ্য কন্যা, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ বাংলার প্রথম মহিলা উপন্যাস লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা ছিলেন সরলা দেবী। বাবা জানকীনাথ ছিলেন নদীয়ার জয়রামপুরের বিখ্যাত ঘোষাল বংশের সন্তান এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। সরলাদেবীর ছিল রূপ, সুরেলা কন্ঠস্বর, গান বাজনা সাহিত্যের প্রতি অসীম জ্ঞান। রুডওয়ার্ড কিপলিং এর বাঙালিদের প্রতি এইরুপ মনোভাব দেখে সরলা দেবী চিঠিতে কিপলিং কে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানালেন। লিখলেন, “তুমি বাঙালিকে ‘গিদ্দড়’ বলে সমগ্র বাঙালি জাতিকে অপমানিত করিয়াছ। এই অপমান মোচনের জন্য আমার ভাইদের যে কোন একজনের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তৈরি হওয়ার জন্য তোমাকে পাঁচ বৎসর সময় দিচ্ছি। বন্দুক হোক, তলোয়ার হোক যে কোন অস্ত্রে তুমি নিজেকে উপযুক্তভাবে তৈরি করিয়া নিতে পার – আমার ভাইরা তাঁর জন্য তোমার সাথে লড়াই করতে তৈরি থাকিবে। তখনই তুমি বুঝিতে পারিবে বাঙালি গিদ্দড় না সচেতন।” চিঠি তো লিখলেন, কিন্তু পাঠাতে গিয়ে দেখেন যে কিপলিং এর ঠিকানাটাই তাঁর জানা নেই। চিঠি না পাঠাতে পারার যন্ত্রণায় তিনি ভুগতে থাকেন। কিপলিংকে উচিত জবাব না দিতে পেরে মানসিক শান্তি কিছুতেই পাচ্ছিলেন না তিনি। এই সময়ে তিনি কটকে এসেছিলেন। এখানে এসে তাঁর দেখা হয় দেশভক্ত মধুসূদন দাসের সাথে। নিজের মনের দুঃখের কথা মধুসূদন দাসকে খুলে বলেন সরলা দেবী। সবকিছু শুনে মধুসূদন দাস তাঁকে বলেন, “ওকে যখন পাঁচ বছর সময় দিয়েছেন, নিজেও পাঁচ বছর অপেক্ষা করুন। এই সময়ের মধ্যে বাঙালি যুবকদের অস্ত্র বিদ্যায় তৈরি করে নিন।” মধুসূদন দাসের যুক্তি মনে ধরেছিলো সরলা দেবীর। কলকাতায় ফিরে কাশিয়াবাগানের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সরলাদেবী উঠে এসেছিলেন ২৬ নং সার্কুলার রোডে। সেখানে মুর্তাজা নামে একজন মুসলমান ওস্তাদকে নিযুক্ত করে বাঙালি যুবকদের ছোরা খেলা, তলোয়ার চালানো, লাঠি খেলা, এগুলো শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। এগুলোর জন্য নিজের পয়সায় অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হয়েছিলো তাঁকে। অস্ত্র শিক্ষার জন্য একটা ক্লাবই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন সরলা দেবী। ছেলেপেলেরা অস্ত্রশিক্ষা নিতো আর সরলাদেবী গভীর স্নেহে পাশে বসে থেকে তা দেখতেন। এই অস্ত্র শিক্ষার ক্লাবটির কথা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। দূর-দূরান্তের ছেলেরা সেখানে অস্ত্র শিক্ষা নেবার জন্য ও শরীর গঠনের জন্য আসতে শুরু করে।।মারাঠিদের ‘শিবাজী উৎসব’ এর অনুকরণে তিনি ১৯০৩ সালে কলিকাতায় শুরু করলেন ‘প্রতাপাদিত্য উৎসব’। সরলা দেবী প্রকাশ করা শুরু করলেন বঙ্গের বীর সিরিজের ছোট ছোট পুস্তিকা। দলে দলে ছাত্র এবং বয়ষ্করা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁদের থেকে বাছাই করে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলেন। ভারতবর্ষের একখানা মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতেন এই বলে যে তনু মন ধন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে তাঁরা। শেষে তাদের হাতে একটি রাখি বেঁধে দিতেন তাঁদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা ব্যাজ হিসাবে। এটি ছিলো মাতৃভূমির জন্য বিপদ বরণের স্বীকৃতি। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল। সেখানে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি গোখলে সরলা দেবিকে ‘বন্দেমাতরম’ গানটি গাইতে অনুরোধ করেন। সরলা দেবী ‘সপ্ত কোটি’-কে চট করে ‘ত্রিংশ কোটি’ করে দিয়ে এই গান গেয়ে ফেলেন। তাঁর কণ্ঠে গান শুনে মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত হয়ে যান অনুষ্ঠানে আগত লোকজন। বন্দেমাতরম গানের প্রথম সুর সরলা দেবীরই দেওয়া। এই সুর তিনি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে। গানের প্রথম দুই লাইনের সুর করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিজে। স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার ও প্রচার করার জন্য ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ নামে একটা দোকান খুলেছিলেন তিনি। সারা বাংলাদেশের সমস্ত জেলা থেকে সংগ্রহ করে এখানে স্বদেশি বস্ত্র ও জিনিস আনা হতো। আর এইসব দেশি পণ্য ছিলো শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য। এখানেই শেষ নয়। সরলা দেবী এবং যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন মিলে একটা লিমিটেড কোম্পানি করে বৌবাজারে ‘স্বদেশি স্টোর্স’ নামে আরেকটি স্বদেশী জিনিসের দোকান খোলেন। এই দোকানের পরিচালনার ভার ছিলো যোগেশবাবুর উপরে। তাঁদের এই প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বহু পূর্বে করা হয়েছে। শুধু স্বদেশী জিনিসের প্রচার, প্রসার আর বিক্রি করেই ক্ষান্ত ছিলেন না তিনি, কোথাও যেতে হলে নিজেও তিনি আপাদমস্তক স্বদেশি বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে যেতেন। তিনি ১৯১০ সালে এলাহাবাদে ‘ভারতের প্রথম মহিলা সংগঠন’ ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ সালে তিনি লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা হিন্দুস্থান-এর সম্পাদক ও পাঞ্জাবের আর্যসমাজের নেতা পন্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সূত্রে তিনি পাঞ্জাবের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে পর্দানশীন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন; তাঁর প্রচেষ্টাতেই ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ভারত স্ত্রী মহামন্ডল’-এর আর একটি শাখা। কলকাতায়ও তিনি অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ‘ভারত স্ত্রীশিক্ষা সদন’ (১৯৩০) গড়ে তোলেন; মহিলাদের মধ্যে তরবারি চালনা, লাঠি খেলা ইত্যাদি প্রচলিত করেন। ১৯৩৫ সালে শিক্ষাজগৎ থেকে অবসর নিয়ে তিনি ধর্মীয় জীবনে ফিরে আসেন। প্রথম জীবনে থিওসফিক্যাল সোসাইটি এবং পরে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হলেও শেষজীবনে তিনি বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মাকে গুরুপদে বরণ করেন।

উনিশ শতকের একদম প্রথম থেকে বাংলার ইতিহাসকে দেখলে দেখা যাবে একটা জাতির অস্মিতা বা আইডেন্টিটি গড়ে ওঠারও সূচনা অধ্যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সেই অস্মিতায় ঔপনিবেশিকতার প্রভাব অনস্বীকার্য। নবজাগরণ হয়েছিল কি হয়নি, সেই সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল আমাদের জাতীয় আইডেন্টিটি। স্বাভাবিক নিয়মে এই সংস্কৃতির ধারক ছিলেন পুরুষ এবং কিছুকাল পরে তাঁদের ইচ্ছেয় এবং হাত ধরেই বেরিয়ে এসেছিল মেয়েরা। পুরুষদের সাহচর্যে ও পরিচয়ে তৈরি হয়েছিল তাঁদেরও পরিচয়। সেই মেয়েরাই এগিয়ে এসে তৈরি করেছিলেন মেয়েদের পথ চলার পথটি। মেয়েদের এই নিজস্ব আইডেন্টিটি তৈরির কাজে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এক সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অবশ্যই সে পরিবারের পুরুষদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতায়। তারা স্বামীর সঙ্গে ময়দানে ঘোড়া ছোটাল, স্বামীর কর্মস্থলে গেল, কালাপানি পেরিয়ে বিলেতে পৌঁছল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাদের নিজেদের পোশাক তৈরি করল, রান্নার বই লেখা, পত্রিকা সম্পাদনা, সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য প্রায় সবেতেই নিজেদের মেলে ছড়িয়ে দিয়েছিল। নারী সম্পর্কে মূল্যবোধের চূড়ান্ত সেই অবক্ষয়ের দিনে যখন সে শুধুই পুরুষদের ভোগ সামগ্রী ও ভাতকাপড় দিয়ে পোষা জীব, সেই সময়ে সমাজে মেয়েদের এই স্বতন্ত্র পরিচয় তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। তৈরি হয়েছিল নিজেদের স্পেস। কিন্তু তাদের পরিচয় বলয় স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ, নাতনি ইত্যকার পারিবারিক পরিচয়ের উর্ধে যেতে পারেনি। এই পারিবারিক নিরাপত্তার ঘেরাটোপেই একটা সীমিত স্পেস তৈরি করে চলছিল তাদের জীবন। তার কারণ মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তাদের পেশা নিয়ে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন রত পুরুষেরাও সেই সময়ে চিন্তা করেননি। জীবনচর্যার নান্দনিক সৌন্দর্যের দিকটা চর্চার মধ্যেই নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিলেন। এই নারী স্বাধীনতার প্রাথমিক পর্যায়ে এবং ঠাকুরবাড়িরই একজন হয়ে নিজস্ব বৈচিত্রে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হলেন সরলা দেবী চৌধুরানী। তিনি ওই অভিজাত পারিবারিক বেষ্টনীতে জন্মে, প্রতিপালিত হয়েও সেই পারিবারিক সীমারেখার বাইরে গিয়ে নিজের আলাদা আইডেন্টিটি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাঁর পরিচয়ও ওই পরিবারের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত হয়েও, উনি নিজেকে ভেঙে, গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। চেহারায়, পোশাকে, ব্যক্তিত্বে এবং তাঁর কাজে সকলের থেকে ব্যতিক্রমী ছিলেন। স্বাধীন জীবিকা, রাজনীতিতে তিনি নিজেকে ওতপ্রেতভাবে জড়িয়ে দিয়েছিলেন যে সব ক্ষেত্রে মহিলারা তখনও যাবার কথা ভাবেনও নি। আর সেসবের জন্যে তাঁর কারো স্ত্রী বা অন্য পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন হয়নি। সেই সঙ্গে বাংলা তো বটেই সরলাকে ভারতীয় নারীর স্বাধীন অস্মিতার প্রথম প্রতীক বললেও অত্যুক্তি হবেনা। তিনি আমাদের চোখে পড়েছেন কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। এবং একটি অতি বিখ্যাত পরিবারে জন্মানোর দরুন আরো অনেকের মাঝে, যার অধিকাংশই কৃতি পুরুষ, তাঁর ভূমিকা কখনই প্রকট হয়ে ওঠেনি। সরলা দেবী বা সরলা ঘোষাল বলাই ভাল, উনবিংশ ও বিংশ শতকের কালপর্বে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সে বৈপ্লবিক বললে ভুল হবেনা।

জন্মেছিলেন মামাবাড়ি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আজ থেকে ঠিক ১৪৭ বছর আগে (৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৭২)। মা স্বর্ণকুমারী ছিলেন সে যুগের সফলতম লেখিকাদের একজন। বাবা জানকীনাথ ঘোষালও ছিলেন খুব স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। কৃষ্ণনগরের জয়রামপুরের এক ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন জানকীনাথ। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে জামাতা রূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছে প্রকাশ করলে তিনি বাড়ির সম্পূর্ণ অমতে রাজী হয়ে যান। নিজে পিরালী না হয়ে পিরালী ব্রাহ্মণ বংশে বিবাহ করবার দরুন তাঁকে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্ছিত হতে হয়। কিছুদিন ব্যবসা করে তিনি তখনকার বড়লোক শ্বশুরের জামাতার মত বিলেতে গিয়ে ‘বার-অ্যাট-ল’ হয়ে ফেরেন এবং আইনী পেশায় পসার বাড়লেই, ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য জামাতাদের মত শ্বশুর গৃহে না থেকে নিজে বাড়ি নির্মাণ করে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে পৃথকভাবে বসবাস শুরু করেন। জানকীনাথ জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ‘মহাত্মা’ হবার অনেক আগে, তাঁর প্রাথমিক কলকাতা বাস পর্বের ঠিকানা ছিল ঘোষাল বাড়ি। সরলার ছোটবেলা জোড়াসাঁকোয় মামাবাড়িতে আরও অনেক মামাতো, মাসতুতো ভাই, বোনেদের মত এক উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক পরিবেশে। সকলের প্রিয় ‘রবি মামা’ বাড়ির সব সৃষ্টিশীলতার কেন্দ্রবিন্দু। বাড়ি থেকে সম্পাদিত হচ্ছে গোটা তিন, চার পত্রিকা, সেসব সম্পাদনার দায়িত্ব তার দুই মামা, এক মামী ও মায়ের। মেজমামা প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন নারী স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ। বহির্জগতে মেয়েদের অবাদ বিচরণের স্বপ্ন দেখতেন। মেজমামী জ্ঞানদানন্দিনী সেই স্বপ্ন অনেকটা পূরণ করেছিলেন, তৈরি করছিলেন মেয়েদের পোশাক, বিন্যাস। চিন্তা করে দেখলে সেই সময়ে ঠাকুরবাড়ির সবচেয়ে ‘Accomplished’ মহিলা সরলার জননী স্বর্ণকুমারী। বিখ্যাত লেখিকা, সাহিত্যের প্রায় সবক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, আত্মমগ্ন হয়ে অক্লান্ত ভাবে লেখালেখি করেতেন। তাই শিশু সন্তানদের দিকে ফিরে তাকাবার সময় ও ইচ্ছে কোনোটাই তাঁর ছিল না। বুক ভরা অভিমান নিয়ে সরলার ছেলেবেলা কেটেছিল। অন্য বাড়ি থেকে আসা তার মামীরা সন্তানদের স্নেহ ভালবাসায় আঁকড়ে রাখত, কিন্তু তার মা সেসবের ধার দিয়েও যাননি। বাড়িতে দাসীদের কাছেই দায়িত্ব ছিল তাঁদের চার ভাইবোনের। সরলার নিজের কথায় ঠাকুরবাড়ির রূপের মাপকাঠিতে তিনি ছিলেন অনেকটা পিছিয়ে। তাই কারো নজরে পড়েননি তিনি। কেমন ছিল তাঁর শৈশব, তাঁর উত্তর তিনি নিজেই দিয়ে গিয়েছেন তাঁর লেখার মাধ্যমে। ‘ভারতী’ মাসিক পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩১২ সংখ্যায়, ‘আমার বাল্যজীবন’ শিরোনামে, সরলা দেবী চৌধুরানী’র একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি লিখেছিলেন,

‘‘আমার সব প্রথম যে নিজেকে মনে পড়ে সে তিনবছরের আমি। সে সময়কার দুইটি ঘটনা মনে মুদ্রিত আছে। দাসীরা একটি দুরন্ত শিশুকে ঘরের মধ্যে স্নান করাইতেছে। বালিকার সাবানপিচ্ছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যত তাহারা মর্দ্দন বা ঘর্ষণের দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, তত সেই অধরা বালিকা তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া, – তাহার অঙ্গধৌত সফেন জলের গতি আনুসরণ করিবার জন্য গৃহের নর্দ্দমার দিকে ছুটিতেছে। ফেণিল জল গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে কেমন এক কৌতুকরাজ্যে। নর্দ্দমার সামনেটিতে মেঝের উপর উপুর হইয়া শুইয়া, তাহার বৃহৎ ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখিলে কেমন মজা দেখা যায়। রুদ্ধ দ্বারের অন্ধকারের পর সেখানে হঠাৎ কত আলো। আরও একটি কেমন আশ্চর্য্য জিনিষ সেখান হইতে দেখিবার রহিয়াছে। ঠিক সেই সময় তারই মত আর একটি শিশুর স্নানক্রিয়া চলিতেছে। একটা মেম তার বাড়ীর উঠানে একটা মোড়ার উপর বসিয়া একটা সাদা ধবধবে ছেলেকে টবের জলে চুবাইয়া চটকাইতেছে, – ছেলেটা তারস্বরে চেঁচাইতেছে। পয়ঃপ্রণালীর অন্তরালবর্ত্তিনী দর্শক্স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র মানবিকাটির ঐ দিব্যি সাদা ছেলেটার আপত্তিসূচক ক্রন্দন ও চীৎকারই সবচেয়ে আমোদজনক লাগিত। তার তিন বছরের সুদীর্ঘ জীবনের বিজ্ঞতায় বুঝি মনে হইত – “কি ছেলেমানুষ! আমি ত কাঁদি না!”

নিজের সম্বন্ধে সব প্রথম স্মৃতি আমার ঐ কৌতুকময়ী। তিন বৎসর বয়সের আর একটি মাত্র ঘটনা মনে আছে। শেয়ালদহ স্টেসনের লাইনে কখানা খালি রেলগাড়ী পড়িয়া থাকিত। বিকাল বেলা হাওয়া খাওয়াইবার জন্য লইয়া গিয়া কোন এক দিন চাকররা আমাদের কয় ভাই বোনকে সেই গাড়ীতে চড়াইয়া দিত। একদিন তাহাতে বসাইয়া হঠাৎ তাহারা গাড়ী টানিতে লাগিল – সেদিন অকস্মাৎ চলন্ত রেলগাড়ীর গতিতে বিস্ময় আনন্দ ভয় ও আগ্রহমিশ্রিত একটা তীব্রভাবের প্রথম নবীন তরঙ্গ শিশুবক্ষে রেখা খেলিয়া গেল।

যখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বৎসর, আমার পিতার বিলাতগমন উপলক্ষ্যে, আমরা মাতুলালয়ে ছয় নম্বর যোড়াসাঁকোর বাটীতে দীর্ঘকালের জন্য বাস করি। আমার মামা ও মাসিদের ছেলেপিলে গণিয়া আমরা অনেক ভাই বোন। বয়সের ভিন্নতা অনুসারে আমাদের আমাদের বয়স্যদলের ভিন্ন ভিন্ন থাক ছিল। খুব উঁচু থাকগুলির সবিশেষ খবর রাখি না, কিন্তু আমার দিদি শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর বয়স্যদলটি ঠিক আমারই উপরের থাকে ছিল। আর আমার দাদা – শ্রীয়ুক্ত জোৎস্নানাথের দলটি যদিও ছেলের দল, কিন্তু আমাদের সঙ্গেই তাদের সখ্য বেশী, তাহা প্রায় আমাদেরই দলের আর একটি শাখা ছিল। দিদিদের দল আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করিতেন, কিন্তু দাদাদের দলের সঙ্গে আমাদের চুলোচুলি কিলোকিলির অদলবদল প্রায়ই হইত।

দলগুলি প্রায়ই তিন তিনজনে গঠিত ছিল। আমার দলের আমি সবচেয়ে কণিষ্ঠা, সুতরাং অন্দভাবে পরিছালিত ছিলাম। আমাদের দলের যিনি মেজো ছিলেন তাঁকে আমি বড় ভালবাসিতাম, আর যিনি বড় ছিলেন তাঁকে ভয় করিতাম। তিনিই আমাদের পাণ্ডা। তাঁর দাসীদের মহলে ভারি গতিবিধি ছিল, সেই জন্য অনেক বিষয়ে পণ্ডিতা ছিলেন। প্রতিদিন অনেকটা সময় দাসীদের সঙ্গে যাপন করিয়া আসিয়া, নবনব জ্ঞানে পুরিত হইয়া তিনি আমাদের মধ্যে তাহা বিতরণ করিতেন। আর শুধু দাসীদের কাছে কেন? খুব বড় ভাইদের দল খুব বড় বোনদের দল – কথায় কথায় যে তিনি না ঘুরিতেন জানি না, সর্ব্বত্রই তাঁর অবারিত গতি ছিল, সুতরাং তাহার জ্ঞানসঞ্চয়ের আকার বহু ছিল। অশেষ বিষয়ে তিনি আমাদের নেত্রী ও শিক্ষাদাত্রী ছিলেন।

তাঁদের মহলে একটি ছোট কুঠুরি ছিল। কোন কোন দিন আমরা তিনটিতে সেইখানে মধ্যাহ্ণ যাপন করিতে যাইতাম। সেই কুঠুরীর তিন দিককার জানলা অর্গলবদ্ধ থাকিত, একদিকে শুধু একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ খুলিয়া রাখা হইত। সেদিকটা গোলাবাড়ীর দিক; গবাক্ষের নীচে অনেকখানি খোলা জমি, উপরে খোলা আকাশ।

তিন সখিতে এক দৌড়ে সেই ঘরে আসিয়া, তাড়াতাড়ি কবাট বন্ধ করিয়া – কবাট বন্ধ করার কারণ, পাছে দিদিদের দল বা দাদাদের দল আমাদের বেদখল করিতে আসে – মেঝেয় পাতা ছোট বিছানার উপর যে-যার নিরূপিত স্থানে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া শুইয়া পড়িয়া একটু হাঁফ ছাড়িয়া আসিলে, পণ্ডিতা-দিদি তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতেন। সে কতদিন কত অমুল্য তত্ত্ব! আমরা ছোট দুজনে ভক্তিভরে সবিস্ময়ে তাঁর সব কথা উৎকর্ণে শুনিতাম।

একদিন তিনি বলিলেন – “মরবার আগে কি হয় জানিস?” আমরা বলিলাম – “না ভাই”।

তখন মরণ কি তাই জানিতাম না। আমাদের জ্ঞাতসারে কারও মৃত্যু কখনও সে বাড়ীতে হয় নাই।

তিনি বলিলেন –“মরবার একটু আগে আকাশ থেকে দুজন যমদুত নেবে আসে। তারা দেখতে ভয়ঙ্কর, শরীর প্রকাণ্ড, রঙ ঘর কালো, গালপাট্টা দাড়ী। তারা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে যে মরবে তাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়”।

আমাদের গা ছম ছম করিতে লাগিল। আমরা শ্রোত্রী দুটিতে সভয়ে আমাদের ছোট ঘরের একটিমাত্র খোলা জানালার দিকে তাকালাম। দেখিলাম জানালা অতি ক্ষুদ্র, তার ভিতর দিয়া প্রকাণ্ড শরীর যমদূতের ঢুকিবার সম্ভাবনা নাই। কিছু আশ্বস্ত, তবুও অনেকটা ভীতভাবে আমার পাশের দিদির অনেকটা গা ঘেঁষিয়া সরিয়া আমি বলিলাম – “এ রকম ছোট জানালা দিয়ে ত যমদূত ঢুকতে পারবে না?”

আমাদের তত্ত্ববিদ্যাদায়িনী বলিলেন – “তা কেন পারবে না ? যমদূতেরা ইচ্ছে করলেই বড় শরীরকে ছোট ক’রে যেখান সেখান দিয়ে যে সে ঘরে ঢুকতে পারে। যখন ইচ্ছে যাকে তাকে নিয়ে যেতে পারে”।

একটা নিরূপায় অসহয়তার ভাবে আচ্ছন্ন রইলাম। সেদিন যে তারপর ঠিক কি করিয়া সেই ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছিলাম বলিতে পারি না। নড়িতে চড়িতে ভয়, উঠিতে পড়িতে ভয় – জানালার দিকে কেবলই সচকিত চোরা দৃষ্টি – যদি দেখি জানালার ধারে যমদূত আসিয়া পৌঁছিয়াছে! যদি আমরা এ ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া ফেলে!

একদিন বিকালে আমরা বাড়ীর ভিতরের বাগানে খেলা করিতেছিলাম। হঠাৎ খুব হাওয়া উঠিল। আমাদের আজ্ঞাকারিণী নেত্রী – ইনি এখন ডেপুটিগৃহিণী – আজ্ঞা করিলেন – “গুড়ি গুড়ি চল! গুড়ি গুড়ি চল! এখনই হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে”।

আমার মনে মুহূর্ত্তের জন্য অবিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল, প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল কেমন করে জানলে?” কিন্তু তখন প্রশ্নাত্মক বিদ্রোহের সময় নাই – কি জানি এখনই যদি হাওয়ায় উড়ে যাই! সুতরাং আমরা ছোটদুটি আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া সারা বাগানটা গুড়ি গুড়ি চলিলাম, খোলা বাগানের সীমা অতিক্রান্ত হইলে সেখানে আর বায়ু চলাচল নাই, সেখানে পৌঁছিয়া আবার খাঁড়া হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন ভাবি হাকিমগৃহিণী তাঁর হুকুমের পোষকতায়, হাওয়ায় মানুষ উড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে দাসীদের কাছে শ্রুত নানা সত্যমূলক কাহিনী বলিয়া আমাদের চমৎকৃত করিলেন।

পাপপুণ্য ও তার দণ্ড পুরস্কার সম্বন্ধে তাঁর কাছে নানা তথ্য লাভ করিতাম। পুণ্যের কথা কিছু মনে পড়ে না, কিন্তু কথায় কথায় পাপ করিতাম বোধ হয়, কারণ পাপের দণ্ড-ভয়টা তিনি প্রায়ই দেখাইতেন। তিনি ঈশ্বর হইয়া কতকগুলি নিজস্ব দণ্ডবিধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যার এক আধটির ভিতর বাস্তবিকই ভারি দক্ষতা ও ভয়ানকতা আছে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণই তাঁহার নিজের, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা লেখে না, যদিও মানবধর্ম্মের প্রতি তাহা অতিশয় সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন।

তিনি বলিতেন, কোন পাপ – যেমন বড়দের কথা না শোনা, ঝগড়া করা বা মিথ্যা কথা বলা – একবার আচরিত হইলে তার জন্য ঈশ্বর ভবিষ্যজীবনে প্রথমে স্থূল রকম অল্প শাস্তিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। অল্প শাস্তি – যেমন কিনা, সাধারন শাস্ত্রে সচরাচর যাহা পাওয়া গিয়া থাকে, -নরকের আগুনে পোড়া, নরকের ভুতেদের দ্বারা প্রহারিত হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু পাপ যত বেশী করিতে থাকিবে, শাস্তির মাত্রা তত বাড়িতে থাকিবে। পাপের চূড়ান্ত শাস্তির কথা তিনি আমাদের কাছে যা ব্যাখ্যা করিতেন সেইটিই তাঁর স্বকীয় বিশেষ শাস্ত্রের ব্যবস্থা। তিনি শাসাইয়া বলিতেন, -“খুব যদি পাপ করিস তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি এই যে ব্রহ্মাণ্ডসুদ্ধু সবাই মরে যাবে, তুই একা বেঁচে থাকবি”। এই কথা বলিয়া আমাদের সবে-মাত্র সংসারে আসা কচি মনে একটা ভয়ানক শূণ্যতাময় উদাস কল্পরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া দিতেন। আমি এক দিন, তাঁর কথা মনে করিয়া, তেতালার ছাদে উঠিয়া দিগন্তরেখার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই চরম শাস্তির দিন কল্পনায় দেখিতাম। যেন কেহ কোথাও নাই, আকাশে পাখী নাই, চিল নাই, বাহিরের তেতালায় বড়মামা নাই; বাড়ী-ভিতরের তেতালায় সেজ-মামীরা নাই, সেখানে আমার দিদি দাদা নাই, মঙ্গলা দাসী নাই, রাজি দাই নাই; – বাড়ীর কোথাও কেহ নাই – নীচের অন্ধকার ঘরগুলার কোনো কোণেও কেহ লুকাইয়া বাঁচিয়া নাই, ইঁদুরও নাই, একটা পিঁপড়াও নাই; সামনে যে খোট্টাদের বাড়ী দেখা যায় তাদের ওখানেও কেহ নাই; – ব্রহ্মাণ্ড শূন্য, আমি একা রহিয়াছি। কি আশ্চর্য্য আমার একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হইল না। আকাশ যেন সঙ্গী রহিয়াছে, আলো যেন সঙ্গী রহিয়াছে; আর থাকিয়া থাকিয়া মনে মনে একটা অনুভব হইতে লাগিল আমার যিনি শান্তি-বিধাতা ঈশ্বর তিনিও যে কন এক জায়গায় রহিয়াছেন, আকাশে সিঁড়ি লাগাইলেই যেন তাঁকাছে পৌঁছান যাইবে। কিন্তু সে জন্য কম আগ্রহ আনুভব করিলাম না, শাস্তি দাতার প্রতি কিছুই হৃদ্যতা বধ হয় নাই; তিনি আছেন ত আছেন! অথচ তন্মুহূর্ত্তের জন্য একটা এই উপলব্ধি হইয়াছিল তিনি আর আমি কি এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। শুধু আমার সত্তা আছে। আর তাঁর সত্তা আছে, ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই। ইহাতে তাঁর উপর রাগও হইয়াছিল, কেমন একটা একাত্মবোধও হইয়াছিল।

ঈশ্বর কিরাতবেশে অর্জ্জুনের পথরোধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাঁর স্বরূপ না জানিয়া তাঁকে স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁর উপর বিজয়ী হইয়াছিলেন। আমি ভাবি, অর্জ্জুন যদি প্রথমেই জানিতে পারিতেন তাঁর পথরোধক কে, তবে কি করিতেন? কবি কি তাঁহার হস্তকে অপটু করিয়া ফেলিতেন, না তাঁহাকে বেশী বল দিতেন?

ছয় বৎসর আগে ব্রহ্মাণ্ডে একা অজ্ঞ আমি, শত্রুরূপী ব্রহ্মাণ্ড-পতির সম্মুখীন হইয়া তাঁহা হইতে ভীত হইলাম না, তাঁহার শরণাগতও হইলাম না। তাঁর তথাশ্রুত কঠোরতম বিধানকে ফাঁকি দিবার ফন্দীই আমার আনুদ্ভিন্ন মস্তিষ্কে ঘুরিতে লাগিল। তাঁর পয়গম্বরস্বরূপিনীকে আমি এক দিন বলিলাম –“আমি কেমন করে একা বাঁচব ? কি খেয়ে থাকব? আর কেউ যদি না বেঁচে থাকে আমাকে খাওয়াবে কে? তাহলে ত আমিও মরে যাব”। – ভাবটা ঈশ্বর ত তবে নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়িবেন! কিন্তু আমার সেই দিদিটির মুখে দ্যুলোক ভূলোকের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বজীবের আগোচর, আমার ন্যায় পাপীর প্রতি দয়ালেশহীন বিধাতা বলিলেন –“তা হবে না। খাবার জিনিসপত্তর সব থাকবে। তোকে রোজ নিজে রেঁধে বেড়ে খেতেই হবে। বাঁচতেই হবে”।

কি নিষ্ঠুর বিধান!

ভাবিতে ভাবিতে আর এক দিন আর একটা ফাঁকির পন্থা মনে মনে উদ্ভব করিলাম। স্বপ্রণীত উদ্ভিজ্জ শাস্ত্রে বিদুষী উক্ত দিদিরই কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম গোলাপজামের বীচি বিষে ভরা, খাইতে নাই, খেলেই লোকে মরিয়া যায়। আমি তাঁর কাছে গিয়া বলিলাম – “ঈশ্বর যদি ব্রহ্মাণ্ডের সবাইকে মেরে ফেলে আমাকে একলা বাঁচিয়ে রেখে শাস্তি দেন, আমি সেদিন গোলাপজামের বীচি খাব, তা হলে ত আমিও মরে যাব”। আমাদের ভয়ঙ্করী গুরু-ঠাকুরাণী ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করয়াই উত্তর দিলেন – “সে দিন গোলাপজামের বীচিতে আর বিষ থাকবে না। তুই কিছুতেই মরতে পারবিনে”। আমার উপায়কুশলতা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত মানিল। এমন অমোঘতার সঙ্গে কে লড়িতে পারে? বিবেকানন্দ স্বামী একবার বলিতেছিলেন – “আমাদের দেশে শৈশব হইতে শিশুকে ভয়ের দ্বারা ও ঈশ্বর নামক এক কল্পনার প্রতি নির্ভরপরায়ণতায় ঘিরিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ভারি ক্ষতি হয়। ইহার প্রতিবিধানেচ্ছু হইয়া বেদান্তবাদী একটি শ্বেতদম্পতি আলমোরায় বেদান্তাশ্রম খুলিয়া সেখানে হিন্দু শিশুদের বেদান্তসঙ্গত আত্মনির্ভরের ভাবে মানুষ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন”।

বিবেকানন্দের অভিযোগ শুনিয়া আমার নিজের শৈশবের ঘটনা মনে পাড়িয়াছিল, মানিয়াছিলাম সত্যই আমাদের কেবলই ভয়সমাকুল করিয়া রাখা হয়।

কিন্তু সেই অতি শৈশবে যে দিন ছাদের উপর উঠিয়া প্রাণীশূন্য বিশ্বকে দেখিয়া আমি নির্ভীক ছিলাম, সেদিন আমার মন শিশুর কলকণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিল –

“শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং দর্শম নু বিশ্বদর্শতম !”

সেদিন আমার মনের সেই স্বাবলম্বন কথা হইতে আসিল তাই ভাবি। বোধ হয় তাহা সহজাত হইবে, শিক্ষালব্ধ নয়।

রামচন্দ্রের দৈবী প্সত্রের ন্যায়, এই সহজ স্বাবলম্বন প্রয়োজনের সময় স্মরণমাত্র আজীবন আমার সহায়তা করিয়াছে। ইহা মহদ্ভয়ে অভয়, শকে সান্ত্বনা, দৈন্যে অভ্যুদয়, তাপে তাপহরণরূপে আমার সেবা করিয়াছে। যখনি লতার মত লুটাইয়া পড়িয়াছি, দলিত ধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনায় নিপতিত হইয়াছি, তখনি আবির্ভূত হইয়া আমায় তুলিয়াছে, জড়াইয়াছে, রক্ষা করিয়াছে। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে চিত্ত যতই কেন বিক্ষুব্ধ হঊক না, কেমন করিয়া অচিরে ধ্যানস্থ যোগযুক্ত করিয়া সকল ক্ষোভের প্রশান্তি করিয়া দিয়াছে। আমার এই ঐশ্বরী দানের অংশ যদি আমার দেশের সকল বালকবালিকার মধ্যে বণ্টন করিতে পারিতাম, কৃতার্থ হইতাম।

আমাদের পরিবারে শিশুরা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম লইয়া নাড়াচাড়া করিত। সর্ব্বদাই যে ভীতিজনকতায় তাঁর সঙ্গে আড়ি করিয়া থাকিতাম তাহা নয়। কখন তাঁহাকে রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখিতাম, আবার কখন কখনও তাঁর সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া যাইত, তাঁকে অন্তরঙ্গ সখাও মনে হইত।

শৈশবে স্বকৃত দুটি লজ্জারাঙা আচরণ আমার মনে ছেঁকা দিয়া গিয়াছিল। স্মৃতির গায়ে এখনও তাদের দাগ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমাদের দলটির মধ্যে যিনি মেজো, তাঁকে আমি ভারি ভালবাসিতাম বলিয়াছি। তিনি আমার প্রায় সমবয়সী ছিলেন – অর্থাৎ দুই এক বৎসরের মাত্র বড়, (দলপতি-দিদিটি বছর চারেকের বড় ছিলেন) এরই সঙ্গে বেশী মিল ছিল। বাহির বাড়ীতে আমাদের পড়ার ঘর ও তাঁদের পড়ার ঘর পাশাপাশি ছিল, বাড়ীর ভিতরেও আমাদের ও তাঁদের মহল কাছাকাছি হিল, তাঁর দাদারা ও আমার দাদা বয়স্য ছিলেন। আমরা অনেক সময় দাসীদের পাহারা এড়াইয়া এ-উহার ঘরে নিজেদের পাথরের রেকাবীভরা জলখাবার লইয়া গিয়া খাইতাম। আমাদের আলুভাজির সহিত উঁহাদের আখের গুড়ের সম্মিলন হইলেই তবে রসনা বেশী তৃপ্তিলাভ করিত।

ভোর হইতে না হইতে সব ভাইবোনেরা মিলিয়া ও-বাড়ীর বাগানে শিউলিফুল তুলিতে যাইতে হইবে। তাই যে যে-দিন আগে উঠিত সে অপরকে জাগাইয়া দিত। আমি একদিন আগে উঠিয়া উহাদের তুলিতে গেলাম। লম্বা দুই তক্তপষে উঁহারা ছারিটি ভাইবোনে শুইয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে একজন দাসী আছে। তখনও ঘর অন্ধকার, সকলে নিদ্রিত। আমি মশারি খুলিয়া, বিছানায় ঢুকিয়া আন্দাজে আন্দাজে দিদির দিকটায় গেলাম। মনে মনে মৎলব করিয়া আসিয়াছিলাম, দিদি যদি ঘুমাইয়া থাকেন, তাঁর গালে চুপি চুপি একটি চুমু খাইয়া তাঁকে জাগাইয়া দিব। অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দিদিকে যখন পাইলাম, তাঁর গালে ধীরে ধীরে ভারি ভালবাসার সঙ্গে একটি চুমু খাইলাম। – “কে গা ! – কে গা ! ” – ক্যাঁক ক্যাঁক করিয়া একটি আওয়াজ হইল। ওমা ! আমি করিয়াছি কি ? দিদি ভাবিয়া বুড়ী তিনকড়ি দাসীর কুঞ্চিতচর্ম্ম, বলিত, অপরিস্কৃত গণ্ডে চুমু খাইয়াছি। সকলেই জাগিল, এবং সকলেই আমার এই কুকীর্ত্তি টের পাইয়া হাস্য করিয়া উঠিল। আমি যতটুকু ছিলাম লজ্জায় তার চেয়েও আরও ছোট হইয়া গেলাম। এমন গলদ! তিনকড়ি দাসীকে চুমু খাওয়া ! সেই লোল শ্লথ মাংসপিণ্ডকে ভালবাসিয়া আদর করা! বৃদ্ধা অতিশয় কর্কশ প্রকৃতির ছিল, তাকে আমরা শিশুরা কেহই ভালবাসিতাম না। কিন্তু সেদিন এক ক্ষুদ্র বালিকার ভুলকৃত স্নেহব্যবহা্রে তার প্রাণের কোন একটি তন্ত্রীতে বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্য ঘা পড়িল। সে আমাকে কোলে টানিয়া –“কে? তুমি? এস মা এস” – বলিয়া আদার করিতে গেল। আমি এই আদরের জ্বালায় সকলের বিদ্রূপ ভয়ে আরও অস্থির হইলাম। তার পর সকাল হইতে না হইতে সব দলের মধ্যে রটিয়া গেল আমি আজ ভোরে তিনকড়িকে চুমু খাইয়াছিলাম। দাদাদের দল আমার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, দিদিদের দল সময় অসময়ে তিনকড়িকে দেখাইয়া আমাকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। আমি যে অনবধানতাবশতঃ কতবড় দুঃষ্কর্ম্ম করিয়াছি হাড়ে হাড়ে বুঝিতে লাগিলাম। তার পর তিনকড়ি বুড়ীটার যাবজ্জীবন তাকে দেখিলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া যাইত।

একবার একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম। তখনও মৃত্যুতত্ত্ব ভাল বুঝিতাম না। এই পর্য্যন্ত বুঝিতাম যে কারও বাপ মা মরিয়া যাওয়ার মানে এই যে সে বাপ মার কাছে না থাকিয়া আর কাহারও কাছে থাকে। তাই আমি একদিন আমার প্রিয় সঙ্গিনীকে বলিলাম – “তোমার যদি ভাই বাপ মা মরে যান, আর তুমি আমাদের ঘরে সারাদিন থাক, সে বেশ হয়।”

আমাদের দলপতি-দিদির কর্ণকুহরে আমার এই নির্ব্বোধ মন্তব্যটি যেমন পহুঁছিল, তিনি হুঙ্কারিয়া উঠিলেন – “কি বলছিস? দাঁড়া, বলে দিচ্ছি সবাইকে”।

তিনি করিলেন কি, তৎক্ষণাৎ গিয়া ঘরে ঘরে সব অভিভাবকদের জানাইয়া আসিলেন। ঘরে ঘরে বড়দের বিচারাসনের তলে আমার তলব পড়িল। সকলে আমাকে গঞ্জনা দিলেন, লজ্জা দিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন – এমন কথা মুখে আনে! – এমন দুষ্টু মেয়ে! আমি নিতান্ত লজ্জাপীড়িত ও মর্ম্মাহত হইলাম। শিশুর অস্ফুট মনের কাতরতা বড়রা বুঝিতে পারিলেন না। দিদিকে ভারি ভালবাসি, সেই কথাটি প্রকারান্তরে ব্যক্ত করয়াছি মাত্র, তাহাতে অন্যায়টা কোথায় হইয়াছে তাহা ঠিক তলাইতে না পারিলেও যখন ভর্ৎসিত হইতেছি তখন ভয়ানক একটা কিছু অন্যায় যে নিশ্চয়ই করিয়াছি, তাহা বুঝিলাম। সেই পর্য্যন্ত নিজের আসাধুতা ও দীনতা সম্বন্ধে একটা তপ্ত জ্ঞানের অঙ্কুর বালিকার মনে উপ্ত হইয়া রহিল।”

এই লেখার সাথে লেখিকা জানিয়েছিলেন, “ইহা ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে প্রথমে লিখিতে আরম্ভ করি। তাহাদের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সমাপন করিয়া উঠিতে না পারায়, ‘ভারতী’তে পত্রস্থ করিতেছি।”

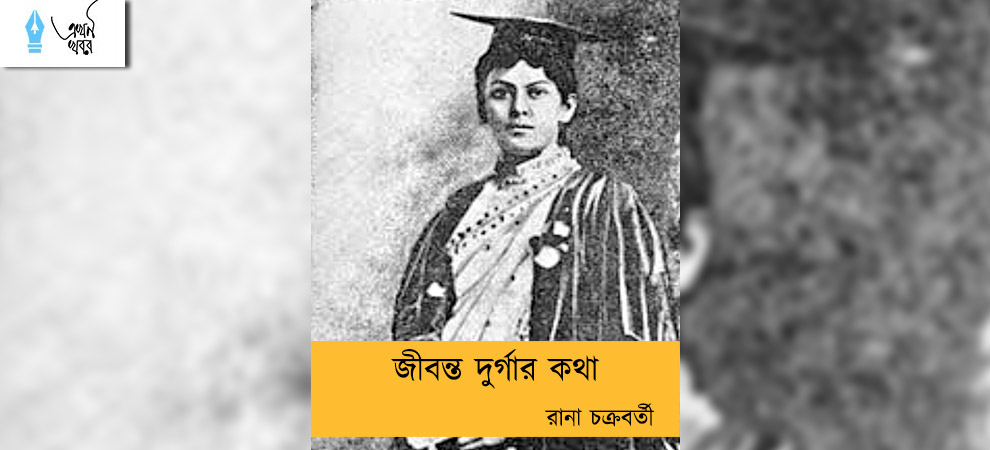

তিনি সকলের প্রথম নজরে পড়লেন তেরো বছর বয়েসে। বেথুন থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে যখন বেথুন কলেজে ঢুকলেন। ওই পরিবারে মেয়েদের এই প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রেও তিনি ব্যতিক্রম। এন্ট্রান্সে ইতিহাসে তিনি মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। ইতিহাসের প্রশ্ন পত্রে মেকলের লেখা ‘লর্ড ক্লাইভ’ বইয়ের ওপর ক্লাইভের বাংলা বিজয় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন এসেছিল। সরলা, মেকলের বাঙালি চরিত্র বর্ণনায় যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল তা তুলে ধরে তীব্র প্রতিবাদ করে এ ব্যাপারে তার বিপরীত মতামত সুন্দর যুক্তি ও তথ্য দিয়ে সাজিয়ে উত্তর লিখেছিল। ওই বালিকা বয়েসেই স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছিল সরলা। এর পরে বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজিতে সাম্মানিক নিয়ে বি এ পাশ করলেন মাত্র আঠেরো বছর বয়েসে। পেলেন পদ্মাবতী স্বর্ণপদক। মেয়েদের মধ্যে এই পদক তিনিই প্রথম পেলেন।

এর পর থেকেই একটু একটু করে নিজেকে মেলে ধরলেন সরলা। সঙ্গে ছিল যেমন জেদ তেমনি খামখেয়ালিপনা। আর্টস নিয়ে পড়লেন। কলেজে রেগুলার সায়েন্স কোর্সে মেয়েরা পড়ত না। সরলা রোজ ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে সান্ধ্য ফিজিক্স ক্লাসে যাওয়া শুরু করলেন, সঙ্গে অগ্রজ জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল ও মামাতো দাদা সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সরলার সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব জীবিকা অর্জনের কথা ভাবা। এর আগে মেয়েরা যতই বিলেতে যান, গাড়ি চালান, লেখালেখি করুন আর কঠিন পরীক্ষায় বসার কথা ভাবুন, জীবিকা অর্জনের কথা তাদের চিন্তায় স্থান পেত না। ঠাকুরবাড়ির সর্বময় কর্তা অটোক্র্যাট দেবেন্দ্রনাথও সরলার স্বাধীন সত্ত্বায় বাধা দিতে পারেননি। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় সরলার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মহীশূরের দেওয়ান নরসিংহ আয়েঙ্গারের। সরলার ব্যক্তিত্ব ও ভাষা ব্যুৎপত্তিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে মহীশূরের মহারানী গার্লস কলেজে সুপারিনটেনডেন্টের পদে আহ্বান জানান। সরলা সাগ্রহে গ্রহণ করেন সেই চাকরী। বাধা কি আসেনি? নিশ্চয় এসেছিল। ঠাকুরবাড়িতেও অতদুরে চাকরি করতে যাওয়া নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিল। গ্রাহ্য করেননি কিছু কোনোদিন । যেটা করতে চেয়েছেন, সেটাই করেছেন। মায়ের সম্পাদিত ‘ভারতী’ পত্রিকার সঙ্গে সরলা ও দিদি হিরন্ময়ী জুড়ে ছিলেন সেই বালিকা বয়েস থেকে। তারপর এল পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব। ‘ভারতী’ যে শুধুই ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা হয়ে থাকেনি তার কৃতিত্ব সরলার। ‘ভারতী’তেই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তাঁর ‘বড়দিদি’ গল্পের মাধ্যমে। লেখকদের পারিশ্রমিক দেবার প্রচলনও তিনি শুরু করেছিলেন। ‘ভারতী’ র জন্যে প্রায় জোর করে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন ‘চিরকুমার সভা’। ‘ভারতী’ তার এতটাই ভালবাসার জায়গা ছিল যে পরে পঞ্জাবে চলে গেলেও তার সম্পাদনা ও পরিচালনের জন্যে তিনি কলকাতায় ছুটে আসতেন।

বাড়ীর সব মেয়েদের মত সরলারও ছোটবেলায় পিয়ানো বাজাতে লিখেছিলেন। পিয়ানোয় চমৎকার সব Piece রচনা করতেন। সেই ভাবেই মামা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানে সুর দেন সরলা। ‘সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে’ গানটার পিয়ানো রুপ দিয়েছিলেন তিনি। খুঁতখুঁতে রবীন্দ্রনাথও খুশি হয়ে ভাগ্নীকে ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’র পিয়ানো রুপ দিতে বলেন। তখন সুফি গান মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে কতটা প্রচলিত ছিল? দাদামশায়কে হাফিজের একটি প্রিয় সুফি কবিতায় সুর দিয়েও মুগ্ধ করেন। গান ও সুর সংগ্রহ একটা সময়ে নেশার মত পেয়ে বসেছিল তাকে। বাংলার বাউল গান, মহীশূরে থাকতে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকী সুর একটা খাতায় লিখে তিনি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন এবং তার থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক গানে সুর দিয়েছিলেন। ‘বন্দেমাতরম’ এর সুরও মামা, ভাগ্নী দুজনে মিলে বসিয়েছিলেন। এছাড়াও নানা দেশাত্ববোধক গান সরলা লিখে সুর দিয়েছেন। ১৯০১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের অনুষ্ঠান তাঁর গান দিয়েই শুরু হয়েছিল। গানের প্রতিভা খুঁজে বেড়াতেন সরলা। অমিয়া ঠাকুর ও ঢাকার রানু সোম (প্রতিভা বসু) কে আবিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির করেন তিনিই।

সরলার কাজের ব্যপ্তি বেশ বিস্ময় জাগায় এবং খুব ছোট পরিসরে তাঁকে নিয়ে লেখা বেশ কঠিন। শিল্প, সাহিত্যের নানা দিকে মহিলারা তখন নিজেদের মেলে ধরলেও, সক্রিয় রাজনীতিতে তাদের দেখা যেত না। স্বদেশীয়ানায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সরলা এবং ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের পূর্বে। বাঙালী যুবকদের একত্রিত করে শুরু করলেন ‘বীরাষ্টমী’ ব্রত, পরের বছর ‘শিবাজী উৎসব’ ‘প্রতাপাদিত্য’ উৎসব। সাহসিকতা ও তেজস্বিতা ছিল তাঁর খুব পছন্দের। স্বদেশী বস্ত্র বিক্রির জন্যে মানিকতলায় খুললেন ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’। এই হস্তশিল্পের কাজে নিয়োগ করলেন দুঃস্থ বিধবা মহিলাদের। পরবর্তীকালে দুঃস্থ বাঙালি মেয়েদের অর্থ রোজগারের জন্যে তিনি কৃষ্ণভামিনী দাসের প্রতিষ্ঠিত ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’র সঙ্গেও বিশেষ ভাবে যুক্ত হন। তার এই স্বদেশী কর্মকাণ্ড কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম তীব্র সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন সরলা। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ যখন সমর্থন করেননি, সরলা তখন ছিলেন ওই আন্দোলনে গান্ধীর ডান হাত। অনেক পরে সরলার শান্তিনিকেতনে অতিথি রূপে আগমনে রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রস্ত ছিলেন। সরলার কাজে বিবেকানন্দও মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং কিছুকাল বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন সরলা। এর আগে ঠাকুর পরিবারের কেউ দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়ের পথ মাড়াননি। ভাবেনওনি। সরলা সব কিছুতেই ব্যতিক্রমী। যা তাকে আকর্ষণ করবে, তিনি তাঁকেই গ্রহণ করবেন আবার উৎসাহ হারালেই বর্জন করতে সময় লাগত না। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার বিদেশ সফরে, নিবেদিতা তাকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে পরিহাসচ্ছলে একটা উক্তি এই সম্পর্কের সমাপতন ঘটায়। সরলাও ফিরে তাকাননি।

যে যুগে মেয়েদের ষোল বছর পূর্ণ হবার আগেই বিবাহ হয়ে যেত, সেই সময়ে সরলা বিবাহ করেন তেত্রিশ বছর বয়েসে। তাঁর পাণিপ্রার্থী সংখ্যাও বেশ কৌতূহলের। গোপালকৃষ্ণ গোখলে নাকি তাঁর একজন ‘suitor’ ছিলেন। দুজনেই দুজনার অ্যাডমায়ারার ছিলেন। লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সরলার বিবাহ প্রায় ঠিক হয়েও প্রভাতকুমারের মায়ের তীব্র আপত্তিতে বিবাহ বন্ধ হয়। সরলার সঙ্গে বিবাহ হল পঞ্জাবের ‘হিন্দুস্থান’ পত্রিকার সম্পাদক ও সমাজকর্মী রামভজ দত্ত চৌধুরীর। এ ছিল আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ। রামভজকে বর্ণনা করা হয় ‘Ultra Indian nationalist’ বলে। বিবাহের পরে লাহোরে গিয়ে সরলা নিজেকে স্বদেশী আন্দোলনে আরও মেলে ধরেন। তাঁদের এক পুত্র দীপক। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গান্ধী পঞ্জাবে এলে সরলা ছিলেন তাঁর পঞ্জাব সফরের সফরসঙ্গী। শুধু সফরসঙ্গীই নয়, দুজনেই ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িয়ে পরেন এবং এই সম্পর্ক গান্ধী পরিবার ও আশ্রমে তীব্র বিতর্ক শুরু করে, এই দাবী স্বয়ং মহাত্মার পৌত্র সুলেখক রাজমোহন গান্ধীর। গান্ধী দাবী করেছিলেন সরলার সঙ্গে তাঁর ‘spiritual marriage’ হয়ে গেছে। ১৯২৩-এ মুসৌরীতে স্বামীর মৃত্যুর পরে সরলা সপুত্রক কিছুদিন আমেদাবাদে গান্ধী আশ্রমে বসবাসও করেন। পরে কলকাতায় চলে আসেন। স্বাধীন ভাবে কাজের ব্যপ্তি না পেলে সরলা কোথাও মন বসাতে পারতেন না। রাজনৈতিকভাবে প্রথম পর্বে সশস্ত্র আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থক সরলা, গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। সেকি অনেকটা গান্ধীর প্রতি তার ব্যক্তিগত অনুরাগ থেকে? তবে আরও কিছু পরে এই অহিংস নীতি তাকে নিরাশ করেছিল। রাজনীতিতেই উৎসাহ হারান। হঠাৎই এই কর্মময়ীর জীবনে আসে ধর্মচর্চা ও অধ্যাত্ব সাধনা। বিজয়কৃষ্ণ দেববর্মা নামক এক গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দীক্ষা নেন। হয়ত ক্লান্তি, একাকীত্ব ও ব্যক্তিগত জীবনে সম্পর্কের টানাপোড়েন তাঁর মধ্যে নৈরাশ্য গ্রাস করেছিল। প্রবল প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে সবকাজে passionately মেতে যাওয়া সরলাকে তাঁর শেষের আট বছর আর মেলানো যায়না।

সারাজীবন অক্লান্ত ভাবে লেখালেখিও করেছেন তিনি। নিজের পত্রিকা ‘ভারতী’ ‘মাসিক বসুমতী’, ‘প্রবাসী’ ‘মডার্ন রিভিউ’ ‘হিন্দুস্তান’ এ এবং ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল তাঁর আত্মজীবনী ‘জীবনের ঝরাপাতা’। ‘জীবনের ঝরাপাতা’ সাহিত্যিক মহলেও সমাদৃত হয়েছিল। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও সরলাদেবী কৃতিত্বের পরিচয় দেন। স্বামী রামভজ রাজরোষে গ্রেপ্তার হলে হিন্দুস্তান পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন এবং এর ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশ করেন। অগ্রজা হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি দীর্ঘকাল ভারতী পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। সরলাদেবী রচিত ১০০টি দেশাত্মবোধক গানের একটি সংকলন গ্রন্থ ‘শতগান’ ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বাঙালির পিতৃধন (১৯০৩), ভারত-স্ত্রী-মহামন্ডল (১৯১১), নববর্ষের স্বপ্ন (গল্প, ১৯১৮), জীবনের ঝরাপাতা (আত্মজীবনী, ১৯৪৫), বেদবাণী (১১ খন্ড), শিবরাত্রি পূজা ইত্যাদি। নিজস্ব অস্মিতা ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের জোরে মহিলাদের সমাজে প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট ধরাধাম থেকে চিরবিদায় নেন ‘বাংলার দেবী দুর্গা’।

(তথ্যসূত্র:

১- আমার বাল্যজীবন, সরলা দেবী চৌধুরানী, ‘ভারতী’ মাসিক পত্রিকা, বৈশাখ ১৩১২।

২- জীবনের ঝরাপাতা, সরলাদেবী চৌধুরানী, দে’জ পাবলিশিং।

৩- ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, আনন্দ পাবলিশার্স (২০১৪)।)

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত