আজ তাঁর দেড়শোতম মৃত্যুবার্ষিকী, কিন্তু বাঙালি কি তাঁকে মনে রেখেছে?

অথচ, কেউ বিপাকে পড়লেই তিনি ছিলেন উদারহস্ত।

আক্রান্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পাশেও তিনি, আবার বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহেও তাই। দেউলিয়া খবরের কাগজকে বাঁচিয়েছেন, আবার অকাতরে দান করেছেন দুর্ভিক্ষেও।

বিধবা বিবাহ করলে হাজার টাকা আর্থিক পুরষ্কার ঘোষণা করেছিলেন তিনি।

মহাভারতের অনুবাদ করে জনস্বার্থে গ্রন্থ বিলিয়েছিলেন বিনামূল্যে।

শেষ জীবনে তিনিই কিনা ঋণজর্জর। নিঃসঙ্গ। তাঁর নামে রুজু হয়েছিল কুড়িটি মামলা। অভিযুক্ত হয়ে আদালত ছেড়েছিলেন মাথা নিচু করে।

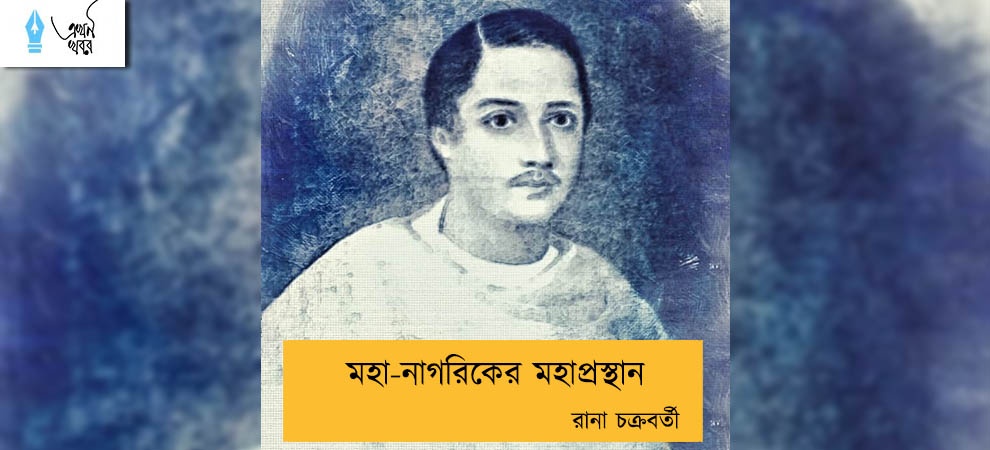

তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ!

১৮৬১ সাল।

‘নীলদর্পণ’ বইখানি নিয়ে ইংরেজ সরকার এক মজার মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল।

বিষয়টি সরকারের গোচরে আনা পাদ্ৰী লঙের কর্তব্য ছিল। লঙ সাহেব সেই অনুযায়ী নীলদর্পণের সারমর্ম জানিয়েছিলেন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সেক্রেটারি সীটন-কার সাহেবকে। এবং লঙ যেহেতু দেশীয় লোকদের অবস্থা উন্নয়নে আগ্রহী ছিলেন, সেই কারণে তাঁর কণ্ঠস্বরে খানিকটা আবেগও ফুটেছিল।

সীটন-কার-এর বয়েস ছিল কম, তিনি একটু আদর্শবাদী ধরনের, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তা ছাড়া, বড়লাট লর্ড ক্যানিং এবং ছোটলাট জন পিটার গ্রান্ট দুজনেই যদিও কলকাতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন, তবুও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি শাসনের সব ঝক্কিঝামেলা সেক্রেটারি সীটন-কারকেই পোহাতে হত। সিপাহী যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি তখনো সকলের মনে জাগরক ছিল। নিরীহ প্রজাদের ওপর বেশী অত্যাচার চালালে আবার না একটা অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যায়, এই ভয় ছিল সকলের মনে। সুতরাং সীটন-কার এই বিষয়টি তাঁর ওপরওয়ালা জন পিটার গ্রান্টকে অবিলম্বে অবহিত করেন।

গ্রান্ট ভারতে চাকরি করেছিলেন অনেকদিন। পদোন্নতি হতে হতে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর হয়েছিলেন। এদেশের গ্রাম গঞ্জের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ পাবার পর তিনি প্রথম কিছুদিন পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরে সেই উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল। তখন তাঁর বয়েসও হয়েছিল যথেষ্ট, তিনি জানতেন, আর তাঁর পদোন্নতির আশা নেই, ছোট লাট থেকে বড় লাট হওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না, তার আগেই অবসর নিতে হবে। এই অবস্থায় অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যা করতেন, তিনিও তাই করেছিলেন, অর্থাৎ খানিকটা আলস্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

এমন এক সময়ে তাঁর সাথে জরুরি কাজে সীটন-কার দেখা করতে এলেন। তাঁর কাছে নীলদর্পণ বইটির বিষয়বস্তু শুনে ভ্ৰ কুঞ্চিত করলেন গ্রান্ট। অলস হলেও তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। নাটকটিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র গ্রামের চাষী একযোগে প্রতিরোধ করতে নেমেছে, এ ঘটনা যদি সত্যি হয়, তা হলে সত্যিই আশঙ্কার কথা। গ্রামের নিরীহ গরিব চাষী আবহমানকাল ধরেই নিপীড়িত হয়ে আসছে। কিন্তু ধনবান বা শিক্ষিত শ্রেণী কখনো চাষীদের পাশে দাঁড়ায় না, তাঁরা চেষ্টা করে সরকারের পক্ষে থাকতে। এক্ষেত্রে বেশ কিছু ক্ষেত্রে উল্টোটা দেখা যাচ্ছে। গ্রান্ট আন্দাজ করলেন যে, এর মধ্যে বিপদের বীজ আছে। এইভাবেই বিদ্রোহ শুরু হয়।

বিষয়টি নিয়ে গ্রান্ট কিছুক্ষণ আলোচনা করেছিলেন সীটন-কার-এর সঙ্গে। সীটন-কারেরও বক্তব্য ছিল যে, শুধু গ্রামের মধ্যবিত্ত নয়, এমনকি শহরের কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী, যাদের সঙ্গে জমিজমার কোনো সম্পর্কও নেই, তারাও চাষীদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছে। ইণ্ডিগো কমিশানে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে অনেকেই আগুন ছোটাচ্ছে। এদের নিজের কোনো জমি-জমা নেই। এটা একটা নতুন ঝোঁক।

গ্রান্ট ও সীটন-কার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীলদর্পন নাটকের একটি ইংরাজী অনুবাদ করানো উচিত বলে মনে করলেন। কারণ তাহলে রাজকর্মচারীরা সেটা পড়ে বর্তমান অবস্থার চিত্রটি সম্যক অনুধাবন করতে পারবে। সীটন-কার অনুবাদক রূপে লঙ সাহেবের নাম প্রস্তাব করেন। কারণ লঙের সঙ্গে বহু শিক্ষিত নেটিভের যোগাযোগ ছিল, আর তিনি অনায়াসেই সত্বর অনুবাদের ব্যবস্থা করিতে পারবেন।

গ্রান্ট সরকারি ব্যয়ে লঙের হাতে নীলদর্পন নাটকের ইংরেজি অনুবাদের অনুমতি দিলেন, সাথে সীটন-কার কে এটাও নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যাঁদের উপযুক্ত বলে মনে করবেন তাঁদের যেন লঙের ইংরেজি অনুবাদের এক কপি প্রেরণ করেন।

এই নির্দেশ দিয়ে গ্ৰাণ্ট কয়েকদিন পরেই চলে গেলেন মফঃস্বল পরিদর্শনে।

অনুবাদ তো লঙের কাছে প্ৰস্তুত ছিল। কালক্ষেপ না করে তা মুদ্রণের ব্যবস্থা হলো। সরকারি খরচে সীটন-কার পাঁচশো কপি ইংরেজি নীলদর্পণ ছাপিয়ে তার এক এক কপি সরকারি লেফাফায় ভরে শুধু এদেশের নয়, ইংলণ্ডেরও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণ করতে লাগলেন। এরপরেই বারুদে অগ্নি সংযোগ হলো।

ইংরেজি কেতাবখানির সন্ধান পেয়ে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়তে লাগলো নীলকর সাহেবরা। ইংলিশম্যান নামে সংবাদপত্র হৈহৈ-রৈরৈ তুললো। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী সংস্থা ‘ল্যাণ্ড হোন্ডার্স অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশন’ কড়া ভাষায় বাংলা সরকারের কাছে এক পত্র লিখে জানতে চাইলো, সরকারি উদ্যোগেই এ গ্রন্থ প্রকাশিত ও বিতরিত হয়েছে কি না। যে গ্রন্থে ইংরেজ জাতিকে এত হেয় করে দেখানো হয়েছে, ইংরেজ সরকারই সে রচনার পৃষ্ঠপোষক! সমস্ত নীলকরদের চিত্রিত করা হয়েছে অমানুষ হিসেবে, খুন ও ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে ইংরেজের নামে, নীলকর পত্নীর সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রণয়ের ইঙ্গিত করে ইংরেজ ললনাদের সতীত্বে কুৎসা আরোপিত হয়েছে, এমনই একটি কদৰ্য, বিদ্বেষমূলক অপকৃষ্ট পুস্তকের জন্য ব্যয়িত হয়েছে সরকারি অর্থ?

চিঠি পেয়ে সরকার একেবারে অপ্ৰস্তুতের একশেষ হল। ব্যাপারটা তো এদিক থেকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। সরকারি স্বীকৃতি মানেই গ্রন্থটির সব অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়া। ব্যবসায়ীদের চটিয়ে কি কখনো সরকার চালানো যায়? নীলকরদের খানিকটা সংযত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল বটে সরকার, তা বলে তাদের একেবারে বিরুদ্ধবাদী করে তোলা যায় কি? নেটিভদের এতখানি প্রশ্ৰয়ই বা দেওয়া চলে কী করে? স্বয়ং বড় লাট লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত এই গ্ৰন্থ প্রকাশের ব্যাপারে বিব্রত ও ক্রুদ্ধ হলেন।

ব্যাপার বেগতিক দেখে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন গ্রান্ট। তিনি জানালেন যে সে সময় তিনি মফঃস্বল পরিদর্শনে ব্যস্ত ছিলেন, সব ব্যাপারটা তিনি জানেন না। সরকারি খরচে মুদ্রণের নির্দেশও কি তিনি দেননি? গ্ৰন্ট জানালেন যে তিনি বলেছিলেন বটে যে আমাদের খরচে, স্পষ্টাক্ষরে সরকারি ব্যয়ের কথা তো বলেন নি?

তাহলে সব দায়িত্ব সীটন কার-কেই নিতে হয়। কিন্তু বাংলা সরকারের সেক্রেটারি প্রকৃতপক্ষে সরকারের মুখপাত্র, তাঁর অবমাননায় সরকারেরই অবমাননা। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে ঐ চিঠির উত্তরে জানানো হলো যে, নীলদর্পণ প্রকাশের ব্যাপারটা সরকারের পক্ষে একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে গেছে, সেজন্য সরকার অনুতপ্ত।

কিন্তু ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যুরা এতে শান্ত হলো না, তারা হাইকোর্টে ঐ গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক এবং অনুবাদকের নামে মামলা দায়ের করলো।

বাংলা বইটিতে যেমন, তেমন ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটিতেও লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকের কোনো নাম ছিল না। দীনবন্ধু মিত্র ও মধুসূদন দত্তের নাম সযত্নে গোপন রাখা হয়েছিল। ইংরেজি অনুবাদে শুধু মুদ্রাকর হিসেবে ছাপাখানার মালিক ম্যানুয়েল নামে এক সাহেবের নাম ছিল। সে বেচারিকেই সমন পাঠালো আদালত। যেহেতু ইংরেজি গ্রন্থ নিয়েই মামলা, তাই প্রকাশক হিসেবে বাংলা সরকারের দুই প্রতিনিধি গ্রান্ট এবং সীটন-কারেরই এগিয়ে আসা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁরা ঢোঁক গিলে বসে রইলেন এবং খুঁজতে লাগলেন একজন বলির পাঁঠা।

খোঁজার প্রয়োজন অবশ্য অবিলম্বেই ফুরিয়ে গেল, নির্দোষ ম্যানুয়েল সাহেবের সাজা হবে ভেবে এগিয়ে এলেন পাদ্ৰী লঙ। তিনি জানালেন, এই গ্রন্থের সব কিছুর জন্য তিনি একা দায়ী। আদালতের সামনে তিনি ধীর শান্ত গলায় বলেছিলেন, ‘‘যতদিন আমি জীবিত আছি, যতদিন আমার মস্তিষ্কে চিন্তাশক্তি থাকিবে ততদিন আমি দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতির চেষ্টা করিয়া যাইব। আমি খৃষ্টান এবং ইহাই খৃষ্টানের প্রকৃত ধর্ম।’’

শুরু হয়ে গেল নীলদর্পণের মামলা।

বিচারের সময় প্রতিদিন আদালত লোকে লোকরণ্য থাকত। ব্যবসায়ী ইংরেজরা তো আসতেনই, তাছাড়া দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেককে দেখা যেত। এমন বিচার-প্রহসন বহুদিন দেখা যায়নি। সাহেবের আদালতে সাহেবের বিচার, যদিও উপলক্ষ সাধারণ নিপীড়িত প্ৰজাবৃন্দ। সকলেই জানতেন যে পাদ্ৰী লঙ এ নাটক রচনাও করেননি, প্রচারের দায়িত্বও তাঁর নয়। তবু সেই লঙকেই শাস্তি পেতে হবে। শাস্তি যে হবেই, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। বিচার চলেছিল মডান্ট ওয়েলসের এজলাসে। এই মডান্ট ওয়েলসই তার কিছুদিন আগে এক বিচারের সময় মন্তব্য করেছিলেন যে, ‘‘ভারতীয়রা সকলেই জুয়াচোর এবং বদমাশ।’’ যদিও এটা নিয়ে ঠিক তার পরেই কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর বিরুদ্ধে বড়লাট ও বিলেতে নালিশ ঠুকে দিয়েছিলেন এবং স্বয়ং ছোটলাট কে মডান্ট ওয়েলসের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হয়েছিল এবং পরে মডান্ট ওয়েলসও ক্ষমা চেয়েছিলেন।

যথাসময়ে জুরিদের পরামর্শ নিয়ে বিচারক মডান্ট ওয়েলস রায় দিলেন। জুরিমণ্ডলীও গঠিত হয়েছিল অপূর্বভাবে। তাতে ছিলেন বারোজন ইংরেজ, একজন পর্তুগীজ, একজন আর্মেনিয়ান আর একজন পার্শী। বাংলার চাষীদের ব্যাপার, অথচ বাঙালী মুখপাত্র একজনও ছিলেন না। জুরিরা একবাক্যে লঙকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। যদিও শেষ মুহূর্তেও লঙকে বাঁচাবার জন্য তাঁর পক্ষের উকিলরা পুনর্বিচারের দাবি তুলেছিল জোরালো ভাবে। তখন তৎকালীন চীফ জাসটিস বার্নস পীকক বিচারের ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তাতে হেরফের কিছুই হয় নি। এমনকি একটু সৌজন্যও তিনি দেখান নি। লঙ তাঁর সামনে আদালতে নিজের বক্তব্য বলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লঙের বক্তব্যের মাঝপথে অকস্মাৎ বাধা দিয়ে তিনি রায় দিয়ে দিয়েছিলেন। বিচারের রায়ে, লঙের এক মাস কারাদণ্ড এবং এক সহস্ৰ মুদ্রা জরিমানা হয়!

দণ্ড শুনে আদালত কক্ষে উপস্থিত সাহেবরা হর্ষধ্বনি করে উঠেছিল। দেশীয় ব্যক্তিরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। রায়ের দিন আদালত কক্ষে সকলের সাথে কালীপ্রসন্ন সিংহও উপস্থিত ছিলেন। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনিও। রায় প্রদানের পরে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াতেই কালীপ্রসন্ন সিংহ হাত তুলে নিরস্ত করেছিলেন সকলকে। অন্য কেউ পা বাড়াবার আগেই তিনি ধীর গভীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিলেন ধর্মাধিকরণের দিকে। হাকিমের পার্শ্বে বসা পেশকারের সামনে একটি টাকার তোড়া নামিয়ে দিয়ে তিনি বিনীত ভাবে বলেছিলেন, ‘‘লঙ মহোদয়ের জরিমানার অর্থ আমার তরফ হইতে গ্ৰহণ করিতে আজ্ঞা হয়!’’

এমনকী ওই সময় স্বয়ং নাট্যকার দীনবন্ধুও গ্রেফতার হতে পারেন এমনও একটা খবর রটেছিল। তাই শুনে দীনবন্ধুকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেছিলেন,

‘‘নিশ্চিন্ত থাকুন। অর্থের দ্বারা যদি আপনাকে বাঁচানো সম্ভব হয়, তা হলে আমি আমার সর্বস্ব দিয়েও চেষ্টা করব।’’

সেই আমলের অত্যন্ত বিতর্কিত ‘নীলদর্পণ’ নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশ করে বিনামূল্যে তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থাও করলেন কালীপ্রসন্ন। তবে এ কাজ যতটা স্বদেশের জন্য, ততটাই তাঁর নাট্যপ্রেমের জন্যও।

সেই নাট্যপ্রেম কেমন, তা বুঝতে গেলে দ্রুত ১৮৫৭-য় যাওয়া জরুরি। এই বছরটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে সিপাহি বিদ্রোহের সূত্রপাতের সময় হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু পাশাপাশি বাংলা থিয়েটারের জগতেও এটি একটি ঐতিহাসিক বছর। কারণ, এ বছর পরপর তিনটি নাট্যশালা তৈরি হয়। একটি কলকাতার সিমলায় আশুতোষ দেবের বাড়িতে, একটি রামজয় বসাকের চড়কডাঙার বাড়িতে এবং অন্যটি বাবু কালীপ্রসন্নের বাড়িতে।

কালীপ্রসন্নের বাড়ির নাট্যশালা অর্থাৎ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের পথচলা শুরু ‘বেণীসংহার’ নাটকের অভিনয় দিয়ে। সেই অভিনয় দেখতে এলেন বিচারপতি আর্থার বুলার, ভারত সরকারের প্রধান সচিব সিসিল বিডন-সহ আরও অনেকে। সংবর্ধনা মিলল সর্বত্র।

এখানেই শেষ নয়।

‘নীলদর্পণ’ মামলার বিচারক ওয়েলস সাহেবকেও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। এই ওয়েলস বিচার চলাকালীন কথায় কথায় বিচারকের আসন থেকেই বলে উঠতেন, ‘‘বাঙালিরা সবাই মিথ্যাবাদী।’’

ওয়েলসের এমন কথায় প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন। শুধু অপেক্ষায় ছিলেন মামলার কবে নিষ্পত্তি হয়। মামলা শেষ হওয়ার পরে পরেই সাহেবের হাতে বাঙালির অপমানের বদলা নিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সকলকে একজোট করে।

১৮৬১ সালের ২৬শে অগস্ট। কালীপসন্ন তখন সবে একুশ। রাজা স্যার রাধাকান্তদেববাবুর বাড়িতে এক বিশাল সভা ডাকলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে সভা বলে অনেক বাবুই সেই সভায় আসতে সাহস পেলেন না, কিন্তু জমায়েত ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবাব আসগর আলি খান, রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ-র মতো আরও অনেকে। আর জীবনে সেই প্রথম কোনও রাজনৈতিক সভায় ভাষণ দিলেন কালীপ্রসন্ন। তাঁর কথায় মোহিত হয়ে গেলেন সকলে। ওয়েলসের বিরুদ্ধে কুড়ি হাজার মানুষের স্বাক্ষর নেওয়া প্রতিবাদপত্র পাঠানো হল সেক্রেটারি অফ স্টেট স্যার চার্লস উডের কাছে।

উড বাঙালি জাতির প্রতি ওয়েলসের এমন অপমানের যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে চিঠির উত্তরে লিখলেন। যার কিছু অংশ বাংলা তর্জমা করলে এমন দাঁড়ায় –

‘‘যাঁরা আইনের উচ্চপদে রয়েছেন তাঁদের সব সময়ই অনেক বেশি অনুভূতিশীল এবং নিজের পদ ও দায়িত্বের প্রতি সচেতন হওয়া উচিত। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই কিছু অপরাধী থাকে, তাই বলে পুরো জাতটাই অপরাধী হয়ে যায় না। এই ভাবনা সেই জাতির পক্ষে অবমাননাকর।’’

জয় হল কালীপ্রসন্নর। জবাব গেল বাঙালি-অপমানের। আর এর পরে সেই ওয়েলস এমন ভাল মানুষ হয়ে গেলেন যে তাঁর সুনামও ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মেয়াদ শেষে যখন তিনি নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছেন, তখন একেবারে তিনি অন্য মানুষ। তাঁর বিদায়কালে তাঁকে যে সম্মাননা জানানো হল, সেই চিঠিতে সই করতে দ্বিধা করেননি কালীপ্রসন্ন।

কিন্তু শুধু ইংরেজের বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব হওয়াই নয়, সেই ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে একে শোধরাতেও চাইলেন কালীপ্রসন্ন। ২৩ বছর বয়সে হলেন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও ‘জাস্টিস অব পিস’। আর সেই আসনে বসেই একের পর এক দৃষ্টান্তমূলক রায় দেওয়া শুরু হল।

অভিযোগ এক: টেরিটি বাজার অপরিষ্কার করছেন বর্ধমানের মহারাজা মহতাপ চাঁদ। এই মহারাজা কালীপ্রসন্নের বিশেষ কাছের মানুষ। নিজের বইও উৎসর্গ করেছেন তাঁকে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন রায় দিলেন, সব ময়লা সাফ না হওয়া পর্যন্ত ফি দিন ৫০ টাকা করে জরিমানা দেবেন মহারাজা।

অভিযোগ দুই: কলকাতার বাজারে কয়েক জন ব্যবসায়ী কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করছেন। লাভও হচ্ছে দেদার, কয়েক গুণ বেশি। মামলার শুনানি চলল। রায় হল, অভিযুক্ত আট জন দোকানদার প্রত্যেকে ২৫ টাকা করে জরিমানা দেবেন।

কিন্তু শুধু রায়দান নয়, নিজের রায়ে কোথাও ভুল হলে তা সংশোধন করে নিতেও এই যুবক বিচারপতির বিন্দুমাত্র সময় লাগত না। ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। অভিযোগ উঠল, ডাক্তার বীটসনের ‘পকেটবহি’ চুরি করেছেন কেরানি মহেশচন্দ্র দাস। সব দিক বিচার করে মহেশচন্দ্রের কারাবাসের নির্দেশ দিলেন কালীপ্রসন্ন। কিন্তু কিছু দিন পরে সেই ‘বহি অন্যের নিকটে দৃষ্ট’ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিচারক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে মহেশচন্দ্রের মুক্তি চেয়ে চিঠি লিখলেন।

আসলে বিচারপতি হিসেবে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করতে চেয়েছেন কালীপ্রসন্ন। জমিদার হিসেবেও তা-ই।

‘দাতাকর্ণ’ নামে লোকে চিনত তাঁকে। সমাজের কল্যাণে যেখানে যত অর্থ প্রয়োজন হয়েছে অকাতরে দান করেছেন কালীপ্রসন্ন। এর জন্য অবশ্য কম কথা শুনতে হয়নি। কেউ বলেছেন পয়সা ছড়িয়ে নাম কিনতে চাইছেন, কেউ বলেছেন রাজবংশের বখাটে ছোকরা। কান দেননি সে সব কথায়।

আসলে সাহিত্য হোক বা সমাজ সংস্কার, কালীপ্রসন্নের যে কোনও কাজে ‘জন’ই ছিল প্রধান লক্ষ্য। আর সেই জনের জন্য যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের প্রতি এই মানুষটির কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সে কৃতজ্ঞতা কেমন ধারার, সে প্রসঙ্গে দু’-চারটি ঘটনার কথা বলা যেতে পারে।

‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এর সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর পত্রিকায় নীলকর সাহেব আর্চিবাল্ড হিল্সের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনলেন। সাহেবও মানহানির মামলা ঠুকে দিলেন। রায় হল, মামলার যাবতীয় ব্যয়ভার হরিশ্চন্দ্রকে দিতে হবে। কিন্তু তত দিনে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পরিবারের লোকজন দেখলেন, বাড়ি বিক্রি ছাড়া উপায় নেই। বাঙালির জনকণ্ঠ যে মানুষটি শুনিয়েছেন, তাঁর পরিবারেরই পথে বসার উপক্রম হল। এগিয়ে এলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন-সহ আরও কয়েক জন। তৈরি হল ‘গৃহ রক্ষা তহবিল’। বাঁচল হরিশ্চন্দ্রের বাড়ি।

আসলে হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কে বরাবরই ভীষণ শ্রদ্ধাশীল কালীপ্রসন্ন। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে স্মৃতিরক্ষার জন্য ‘পঞ্চসহস্র মুদ্রা’ দান করেন এই জমিদার। কোনও স্মারক তৈরির জন্য বাঙালির কাছে আর্জি জানিয়ে পুস্তিকা লিখে প্রচার করা, হরিশ্চন্দ্রের ‘স্মৃতিমন্দির’ তৈরি করা হলে সুকিয়া বাগান স্ট্রিটে দু’বিঘা জমি দান করার মতো প্রতিশ্রুতি দিতেও দেখা গেল তাঁকে। কিন্তু সেই মন্দির আর দিনের আলো দেখেনি, বাঙালির আলস্যের জন্যই হয়তো।

বিদ্যাসাগর মশাইকে মানতেন নিজের গুরু হিসেবে। তাই যখনই গুরুদেবের প্রয়োজন হয়েছে তখনই ছুটে গিয়েছেন তিনি। অনেক চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন চালু করলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু বিধবা বিয়ে করার লোক কই? কালীপ্রসন্ন ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি বিধবা বিবাহ করবেন তাঁকে তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন।

আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া সিংহ মহাশয়ের চরিত্রে ছিল না। তাই হয়তো তিনি হাত ধরেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। বিদ্যাসাগর তখন বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য লড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গসমাজ থেকে ধেয়ে আসতে শুরু করল বাছাবাছা বাক্যবাণ, চূড়ান্ত বিরোধিতা। কিন্তু সিংহ মহাশয়ের ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’ দাঁড়াল বিদ্যাসাগরের পাশেই। অত্যন্ত সক্রিয় ভাবে। ১৮৫৬-র ৭ ডিসেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ সংঘটনের সময়েও সহযোগিতা করলেন জোড়াসাঁকোর এই মানুষটি। এমনকি ঘোষণা করলেন বিধবা বিবাহ করলেই মিলবে এক হাজার টাকা! তবে সেই আমলের কিছু লোভী মানুষের টাকা পাওয়ার লোভ এই সৎ উদ্দেশ্যকে ভেস্তে দিল।

বিধবা বিবাহের সপক্ষে দাঁড়ানোর পাশাপাশি কৌলীন্যপ্রথা, বহু বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর যে আন্দোলন গড়ে তুললেন, তাতেও সক্রিয় মদত জোগালেন কালীপ্রসন্ন। কিন্তু এ সবের আগে কৌলীন্যপ্রথার অভিশাপটি কেমন ছিল, তার ছোট্ট কিছু পরিসংখ্যান দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী, শুধু মাত্র হুগলিতেই ৭৬টি গ্রামের ১৩৩ জন ‘কুলীনের’ স্ত্রীর সংখ্যা ২,১৫১ জন। পূর্ব বঙ্গের বিক্রমপুরে ৬৫২ জন কুলীনের স্ত্রীর সংখ্যা ৩,৫৮৮ জন! এ সবের বিরুদ্ধে কালীপ্রসন্ন তাঁর ‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’য় প্রবন্ধ লিখলেন। পাশাপাশি, এই প্রথা আইন করে রদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আর্জিপত্র পাঠানোতেও সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেল কালীপ্রসন্নকে!

সরব হলেন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও। শাণিত ভাষায় তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, এই প্রথা বা অভ্যেস আসলে ‘নানা অনিষ্টের মূল’। আর এই মৌল সমস্যার শিকড় কোনখানে সে প্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, ‘… বৈদিক মহাশয়েরা গর্ভেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন।’

কিন্তু এ তো গেল সমাজের অন্তর্লীন ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি। ভারতীয় সমাজের ভিত্তি যা, অর্থাৎ কৃষি-ব্যবস্থা, সেটিরও উন্নতিতে বিশেষ মনোযোগ দিলেন জমিদারবাবু। উপলব্ধি করলেন কৃষি বিদ্যালয় তৈরি, কৃষি প্রদর্শনী আয়োজন করার। শুধু উপলব্ধিই নয়, সিসিল বিডন যে কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন, তাতেও বিশেষ সহযোগিতা করলেন এই জমিদার।

আসলে কালীপ্রসন্ন কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা – জনজীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবশ্যিক উপকরণগুলি কী কী, তা অল্প বয়সেই উপলব্ধি করেছেন। আর তাই বিদ্যোৎসাহিনী পাঠশালা-সহ সাতটি অবৈতনিক স্কুল, চিৎপুরে দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরি, দুর্ভিক্ষে নিজের ‘উত্তরীয় বস্ত্র’টি পর্যন্ত বিলিয়ে দেওয়া, সবেই অগ্রণী মানুষটি।

বর্তমান সময়ে দেশ জুড়ে জলসঙ্কট একটি চর্চার বিষয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এই মহানগরেও বিশুদ্ধ পানীয় জলের তেমন কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বিষয়টি দেখে ইংল্যান্ড থেকে ২,৯৮৫ টাকায় চারটি ‘ধারাযন্ত্র’ আনালেন কালীপ্রসন্ন। সেগুলি বসানো হল কলকাতার চার জায়গায়।

হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজের সম্পাদক মারা যাওয়ার পর টাকার অভাবে কাগজ উঠে যাওয়ার জোগাড়, এগিয়ে এলেন কালীপ্রসন্ন। কিনে নিলেন কাগজ। আবার বেঁচে উঠল হিন্দু প্যাট্রিয়ট।

শিল্প-সংস্কৃতি-সমাজের কল্যাণে যখনই অর্থের প্রয়োজন হয়েছে অকাতরে দান করেছেন তিনি।

একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভা ডাকলেন। উপস্থিত সকলকে বললেন, যাঁর যেটুকু সাধ্য দান করতে। যে যেমন সাহায্য করলেন। সে দিন প্রস্তুত হয়ে সভায় যাননি কালীপ্রসন্ন, কিন্তু তাই বলে কিছু না দিয়ে ফিরবেন? গায়ে জড়ানো ছিল বহুমূল্য আলোয়ান। সেটিকেই খুলে দেবেন্দ্রনাথের হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। অথচ এই নির্দ্বিধায় দানই যে একদিন কর্ণের মতো তাঁরও অকাল মৃত্যু ডেকে আনবে কে জানত!

জনহিতে এমনই নানা বিতরণ আমৃত্যু করেছেন কালীপ্রসন্ন। কিন্তু এই বিতরণ-কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁর মহাভারতের বঙ্গানুবাদ খণ্ডে খণ্ডে জনতাকে বিলিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি।

সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এই মহা-অনুবাদ বিষয়ে দু’-চার কথা বলা আবশ্যিক। জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের মতে, জনশ্রুতি যে, কালীপ্রসন্ন মহাভারতের কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ করে তা অভিভাবক হরচন্দ্রের কাছে নিয়ে যান এবং গোটা মহাকাব্যটির অনুবাদ করার কথা বলেন। বিষয়টি শুনে হরচন্দ্র পণ্ডিতদের সহযোগিতা নেওয়ার কথা বলেন। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগরের কাছে গেলে তাঁর সক্রিয় পরামর্শে এবং সাত জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় প্রায় আট বছর ধরে এই অনুবাদটি হয়। যাঁর কাছে হুতোমি ভাষা অশ্লীল ঠেকেছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্রও ‘ক্যালকাটা রিভিউ’-এ অভিনন্দন জানালেন। পাশাপাশি, ‘কৃষ্ণচরিত্র’র প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে কালীপ্রসন্নের এই অনুবাদের প্রতি ‘গুরুতর’ ঋণ স্বীকারও করলেন বঙ্কিম।

ঠিক করলেন সংস্কৃত মহাভারতকে বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। বয়স তখন মাত্র আঠেরো। কিছু অংশ অনুবাদ করার পর বুঝতে পারলেন এই বিশাল কাজ তাঁর একার পক্ষে শেষ করা অসম্ভব। অতঃকিম? গেলেন পণ্ডিত হরচন্দ্র ঘোষের কাছে পরামর্শ নিতে। হরচন্দ্র বললেন, ‘‘এত বড় কাজ কারও একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তুমি কয়েক জন সংস্কৃত পণ্ডিতের সাহায্য নাও।’’

এবার তা’হলে কার কাছে যাওয়া যায়। রওনা দিলেন গুরুদেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে। সটান বললেন, ‘‘আমার পক্ষে আর অনুবাদ সম্ভব হচ্ছে না, আপনি দায়িত্ব নিন।’’

বিদ্যাসাগর বললেন, ‘‘আমার সময় কই? প্রচুর কাজ মাথার ওপর।’’

‘‘তা হলে কি বন্ধ হয়ে যাবে আমার এই চেষ্টা?’’

‘‘এত ভাল চেষ্টা কখনওই বন্ধ হতে পারে না। আমি ব্যবস্থা করছি।’’

সাত জন পণ্ডিতকে কালীপ্রসন্নের সঙ্গে দিলেন বিদ্যাসাগর। তার পর কালীপ্রসন্নের তত্ত্বাবধানে তাঁর বাড়িতেই শুরু হল অনুবাদের কাজ।

১৮৩৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের একটি সমিতি গঠিত হয়, যার নাম ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’। ১৮৪৩-এর অগস্ট মাসে এই সভার নিজস্ব মাসিক পত্রিকা ‘তত্ত্ববোধিনী’ প্রথম প্রকাশিত হয়। শুরু থেকেই এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে বিদ্যাসাগরের নিজের করা মহাভারতের অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেরোতে থাকে। কিছু দিন পর মহাভারতের এই অনুবাদ প্যামফ্লেট আকারেও প্রকাশিত হয়। ১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর যখন কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদের কথা জানতে পারেন তখন তিনি নিজের অনুবাদের কাজ থেকে বিরত হন। পরে কালীপ্রসন্ন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানান এই বলে যে, বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুবাদের কাজ বন্ধ না-করলে তাঁর পক্ষে মহাভারতের অনুবাদের কাজ চালানো সম্ভব হত না। লেখক অনুবাদের কাজে সাহায্যের জন্য সাত জন সংস্কৃত পণ্ডিত নিয়োগের কথা বলেছেন। এই সাত জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছাড়াও আরও অনেকের প্রতি কালীপ্রসন্ন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন মহাভারতের ভূমিকায়। তিনি লিখেছিলেন, ‘ইহার অনুবাদ সময়ে অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে।’ মহাভারত অনুবাদের সাহায্যের জন্য কালীপ্রসন্ন যাঁদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান, তাঁরা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পুরাণ-বিশেষজ্ঞ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, ‘ভাস্কর’ পত্রিকার সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন এবং প্রুফরিডাররা।

অনুবাদক গোষ্ঠীর কয়েক জনের মৃত্যুর পর শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত অনুবাদের কাজ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অভয়চরণ তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, রামসেবক বিদ্যালংকার এবং হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কালীপ্রসন্ন মহাভারতের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি ও শোভাবাজার রাজবা়ড়ি থেকে এবং আশুতোষ দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও নিজের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহের কাশীতে অবস্থিত বাড়ির ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। কালীপ্রসন্ন কলকাতায় না-থাকলে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রেসের কাজ এবং অনুবাদের তদারকি নিজে করতেন। ব্যাসকূট শ্লোক ও জটিল শ্লোকগুলির অনুবাদে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন কলকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

প্রতিবারের মতো এ বারেও শুরু হল নিন্দুকদের বিদ্রুপ। কালীপ্রসন্ন টাকা দিয়ে পণ্ডিত কিনে মহাভারত অনুবাদ করিয়ে নিজেকে অমর করার ধান্দায় নেমেছেন।

উত্তরে তিনি শুধু লিখলেন,

‘‘আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবনসেব্য কঠিন ব্রতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। মহাভারত অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর প্রসাদে পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্ম্মানুধাবন করত হিন্দুকুলের কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।’’

টানা আট বছর ধরে উদয়-অস্ত পরিশ্রমের পর ১৮৬৬ সালে শেষ হল অনুবাদের কাজ। বইও তৈরি। এবার পাঠকদের কাছে পৌঁছানো বাকি। কত দাম ঠিক করা হল প্রতি খণ্ডের? না, মহাভারত বিক্রি করে ব্যবসা করার জন্য তো কালীপ্রসন্ন এই কাজ করেননি। তা হলে?

বইয়ের এক আশ্চর্য বিজ্ঞাপন প্রকাশের ইতিহাস পাওয়া যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। কী লেখা সেই বিজ্ঞাপনে? লেখা ছিল –

‘‘শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক গদ্যে অনুবাদিত বাঙ্গালা মহাভারত

মহাভারতের আদীপর্ব্ব তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। অতি ত্বরায় মুদ্রিত হইয়া সাধারনে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। পুস্তক প্রস্তুত হইলেই পত্রলেখক মহাশয়েরদিগের নিকট প্রেরিত হইবে।

ভিন্ন প্রদেশীয় মহাত্মারা পুস্তক প্রেরণ জন্য ডাক স্ট্যাম্প প্রেরণ করিবেন না।

কারণ, প্রতিজ্ঞানুসারে ভিন্ন প্রদেশে পুস্তক প্রেরণের মাসুল গ্রহণ করা যাইবে না। প্রত্যেক জেলায় পুস্তক বন্টন জন্য এক এক জন এজেন্ট নিযুক্ত করা যাইবে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রদেশীয় মহাত্মারা বিনাব্যয়ে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় খণ্ড সংগ্রহকরণে সক্ষম হইবেন।

- শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন, বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক’’

সেই সময়ে পুরো আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই মহাভারত বিতরণে।

উদ্দেশ্য একটাই, দেশের সাধারণ মানুষ ভারতের এই মহান মহাকাব্যকে জানুক, নিজের দেশের অসামান্য সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে পরিচিত হোক। আর এই কাজ করতে গিয়েই একেবারে পথে বসে গেলেন তিনি।

ঋণের দায়ে জর্জরিত। সাহায্যের জন্য কেউ নেই পাশে। যে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে বিশ্বাস করে তাঁদের এক সময়ে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরাও সরে পড়লেন। তাঁর ওড়িশার জমিদারি, কলকাতার বেঙ্গল ক্লাব, আরও যা যা সম্পত্তি, সব একে একে বিক্রি হয়ে গেল।

কার্যত কপর্দকশূন্য অবস্থায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুরাও মুখ ফেরালেন, ঠকালেনও। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ঠকেও জনহিতের নেশা ছাড়তে পারলেন না। ফলে, যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তাঁদের নৈতিক চরিত্রের বদল ঘটতে পারে, এই আশায় ফের তাঁদেরই বিশ্বাস করলেন। এই পরিস্থিতিতে ঋণজালে আটকে পড়লেন সিংহ জমিদার।

১৮৬৬ সালে তাঁর নামে মোট ২০টি মামলা রুজু হল। আর আদালতে উপস্থিত না থাকার জন্য সব ক’টাতেই একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল।

একের পর এক সম্পত্তি আটক আর বিক্রি করে পাওনাদারদের দেনা মেটাতে থাকলেন হাইকোর্টের শেরিফ। তাতেও কুলোল না, সম্পত্তির ওপর রিসিভার বসল। পুরোপুরি বিপর্যস্ত জোড়াসাঁকোর রাজা! পাওনাদারদের দাবিতে শেষ পর্যন্ত ওয়ারেন্ট জারি হয়ে গেলে কালীপ্রসন্নের নামে।

যে কালীপ্রসন্ন একদিন রেভারেন্ড জেমস লংকে জরিমানা দিয়ে হাজতবাস থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁকেই শেষ পর্যন্ত ওয়ারেন্ট এড়াতে লুকিয়ে একা থাকতে হল বরানগরের গঙ্গার ধারের বাগান বড়িতে। ওই বাড়িতেই দীর্ঘ আট বছর ধরে কাজ হয়েছিল মহাভারত অনুবাদের। বড় সাধ করে বাড়ির নাম রেখেছিলেন সারস্বতাশ্রম। তবু শেষরক্ষা হল না। শেষ পর্যন্ত আদালতে আসতেই হল তাঁকে। দাঁড়াতে হল আসামির কাঠগড়ায়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। বিচারপতি নেহাত দয়া করে তাঁকে কারাগারে না পাঠিয়ে মুক্তি দিলেন।

এই দয়াই যেন সহ্য হল না চিরকাল সিংহের মতো কেশর ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচা কালীপ্রসন্ন সিংহের। জীবনে প্রথম সে দিন মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এসেছিলেন আদালত কক্ষ থেকে।

এর পর কে-ই বা খোঁজ নিয়েছে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে শেষ যাচ্ছেন তিনি!

উপর্যুপরি নানা আঘাতে বিধ্বস্ত কালীপ্রসন্ন এ বার আঁকড়ে ধরলেন বেঁচে থাকার এক কঠিন অবলম্বনকে। নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন মদের নেশায়। কিন্তু তখনও জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁকে ছেড়ে যায়নি। পরিকল্পনা করলেন এক ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার। ‘বঙ্গেশ বিজয়’ নামে সেই উপন্যাসের দুই ফর্মা জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্যের ছাপাখানায় ছাপাও হয়। তবে উপন্যাসটি অসমাপ্ত।

ঠিক চার মাস কাটল এ ভাবেই।

১৮৭০ সাল। ২৪শে জুলাই। বেলা ৩টে।

গঙ্গার ধারের বাসভবনে নিঃস্ব একাকী কালীপ্রসন্ন যখন পৃথিবীতে তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি নিচ্ছেন, তখন তাঁর বয়স সবে তিরিশ ছুঁয়েছে!

কারণ, ১৮৭০-এর ২৪ জুলাই ডিসঅর্ডার অব লিভারে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩০ বছর পাঁচ মাস বয়সে এই মহানগর থেকে বিদায় নেন কালীপ্রসন্ন। কালীপ্রসন্নের শেষ জীবনের মদ্যপানকে অনেকেই ‘নৈতিক অবনতি’ ও তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখেন। কিন্তু তার পরেও কর্মকাণ্ডের জোরেই মদ্যপানের ‘দোষকেও’ অতিক্রম করে যান কালীপ্রসন্ন। রাজকৃষ্ণ রায় তাই লিখেছিলেন,

‘‘যদিও তোমাতে কিছু দোষ দেখা যায়,

এহেন মহান্ গুণে সে দোষ কি আর ধরে কেহ; দোষাকারে যেমতি সুধার

কলঙ্ক ঢাকিয়া করে গুণের প্রচার।’’

- এই গুণ দিয়েই অশেষের উদ্দেশে যাত্রা কলকাতার মহা-নাগরিকের!

(তথ্যসূত্র:

১- ‘বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ’: পরেশচন্দ্র দাস।

২- ‘মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ’: মন্মথনাথ ঘোষ।

৩- ‘সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা’: সম্পাদনা – অরুণ নাগ।

৪- ‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ’: বিনয় ঘোষ।

৫- ‘দি ইন্ডিয়ান স্টেজ’ (দ্বিতীয় খণ্ড): হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

৬- জেমস লঙ ও তৎকালীন বাঙালি সমাজ, বিনয়ভূষণ রায়, অনুষ্টুপ (২০১৩)।

৭- কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীপেন্দ্রনাথ বসু, অক্ষর প্রকাশনী (২০১৩)।

৮- নীল বিদ্রোহ: বাংলায় নীল আন্দোলন (১৮৫৯-১৮৬২), ব্লেয়ার বি. ক্লিং, সুবর্ণ (২০১৪)।

৯- নীল বিদ্রোহ, পুলক চন্দ্র, দে’জ পাবলিশিং।)

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত