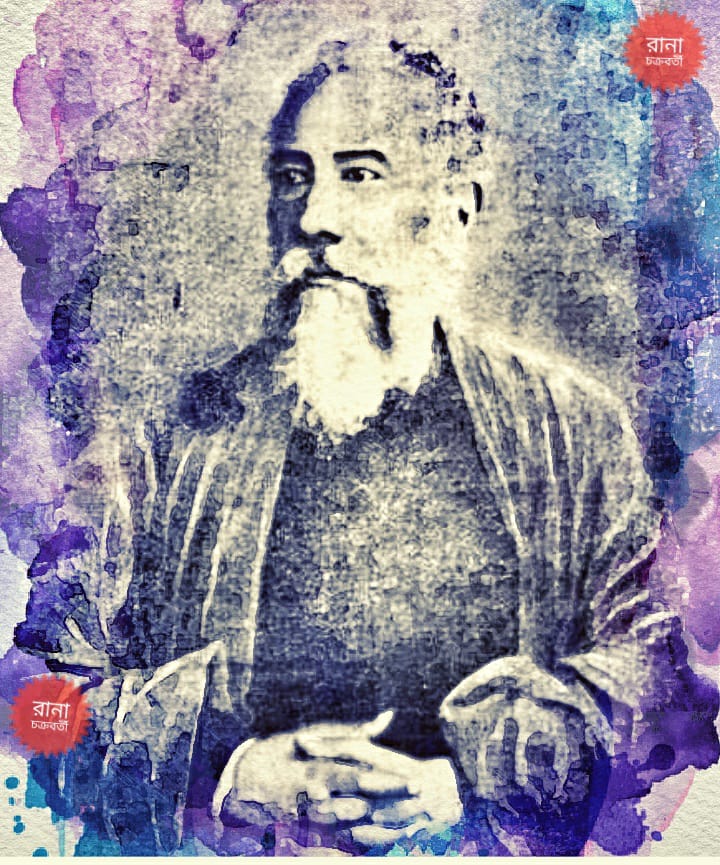

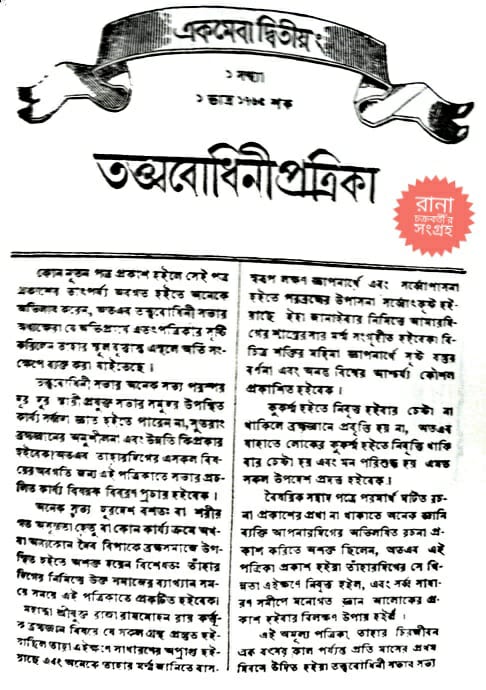

(চিত্র পরিচিতি –

১: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২: পত্রিকার আখ্যাপত্রের একটি প্রতিলিপি।

৩: ১৮২৫ শকাব্দে প্রকাশিত একটি হিসাব ও বিজ্ঞাপন।

৪: ১৮৪৯ শকাব্দে প্রকাশিত একটি মিষ্টান্ন ভান্ডারের বিজ্ঞাপন।

৫: ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ বৈশাখে প্রকাশিত বিখ্যাত ডি. গুপ্ত ও সাধনা ঔষধালয়ের বিজ্ঞাপন।)

দেবেন ঠাকুর যে দ্বারকানাথের সমুদয় জমিদারি পুরোপুরি লাটে উঠাননি তাতে পিতা দ্বারকানাথ নিজেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। একজীবনের বৈরাগ্য ও নির্জনবাসের পরও দেবেন ঠাকুর পিতার সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাঁর ‘আত্মজীবনী’র সমাপ্তিকালেরও আড়াই বছর পর রবির জন্ম। সুতরাং পঞ্চদশ সংখ্যক সন্তানের পিতা দেবেন ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আত্মজীবনীতে কিছু লেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু কিছু চিঠিতে দেবেন ঠাকুরের পিতৃত্বের অবয়বটি স্পষ্ট। ১৮৮৩তে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বাইশ বছর, বক্সার থেকে দেবেন ঠাকুর পুত্রকে লিখলেন –

‘‘প্রাণাধিক রবি

কারবার (কর্ণাটকের কারওয়ার) হইতে নির্বিঘ্নে বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছ, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এইক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমাওয়াশিল বাকি ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি সকল দেখিয়া তার সারমর্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্ত মতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতী হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য করিবার ভার অর্পণ করিব। না জানিয়া শুনিয়া এবং কার্যের গতি বিশেষ অবগত না হইয়া কেবল মফঃস্বলে বসিয়া থাকিলে কিছুই উপকার হইবে না। আমার স্থানপরিবর্তনে শরীরের কিছুই উপকার বোধ হইতেছে না। সকল উপায়ই ব্যর্থ হইতেছে। আমার এই জীর্ণ শরীরে সুস্থতার আর আশা নাই। ঈশ্বর তোমাকে কুশলে কুশলে রক্ষা করুন এই আমার স্নেহের আশীর্বাদ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণ্যঃ’’

সে বছরই দেবেন ঠাকুর মসুরীতে। রবিকে তাঁর কাছে আসতে বললেন –

‘‘তুমি সঙ্গে একটা বিছানা এবং একটা কম্বল আনিবে। তুমি এই পত্র জ্যোতিকে দেখাইয়া সরকারি তহবিল হইতে এখানে আসিবার ব্যয় লইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ির রিটার্ন টিকিট লইবে।’’

পরের বছর বিবাহিত রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন –

‘‘ইংরেজি শিক্ষার জন্য ছোট বৌকে (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে) লরেটো হৌসে পাঠাইয়া দিবে। ক্লাসে অন্যান্য ছাত্রীদিগের সহিত একত্র না পড়িয়া তাহার স্বতন্ত্র শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত উত্তম হইয়াছে। … তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অনেক ভুল হয় – বিদ্যারত্নকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিবে।’’

দেবেন ঠাকুরের প্রাণাধিক রবির স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে, মাথায় এক প্রকার কষ্ট এবং বুক ধড়ফড় শুরু হয়েছে। পিতা ছেলেকে লিখছেন –

‘‘তুমি একেবারে পুষ্টিকর আহার ছাড়িয়া দিয়াছ। তাহার জন্য তোমার এই দুর্বলতা ও পীড়া। মৎস্য মাংস আহার না করিলে তোমার শরীর পুষ্ট হইবে না। তুমি নীলমাধব ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয়ে যাহা বিধান পাও, তদনুসারে চল, এই আমার পরামর্শ এবং উপদেশ।’’

১৮৮৪-এর আরেকটি চিঠিতে রবিকে লিখছেন –

‘‘একটি ভালো হারমোনিয়াম ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ – শাস্ত্রীর নিকট হইতে শুনিলাম – অতএব তাহা ক্রয় করিবে। কিন্তু যে হারমোনিয়াম মেরামত করিতে দিয়াছ তাহা তবে কী উপকারে আসিবে?’’

রবীন্দ্রনাথ আট-নয় বছর বয়সে কিছু সময় পিতার সাথে গঙ্গার তীরে বসবাস করেছেন আর কয়েক বছর পর পিতা তাঁকে নিয়ে যান হিমালয় পর্বতে।

‘‘আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিমালয় পর্বতকে। উভয়ের মধ্যে ভাবের মিল ছিল। হিমালয়ে এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের, যা একদিকে দুর্গম আরেকদিকে সর্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা চিন্তায় পূজায় কর্মে প্রত্যহ প্রাণময় হয়ে দেখা যাচ্ছিল যা সর্বকালীন, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কণামাত্র নেই।’’

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৫ই মে ১৮১৭, মৃত্যু ১৯শে জানুয়ারি ১৯০৫, কিন্তু তিনি তাঁর আত্মজীবনী ১৮৫৮’র নভেম্বর মাস পর্যন্ত লিখে থেমে গেছেন। আত্মজীবনীর শেষ অধ্যায়ে তিনি স্টিমারে এলাহাবাদ থেকে কলকাতা যাত্রা করে ১৫ই নভেম্বর ১৮৫৮ সোমবার নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছলেন। এ যাত্রায় কিছু বিপত্তি ঘটল, মর্মান্তিক সংবাদও তাঁর কানে এল।

জাহাজেই সংবাদপত্রের পাতা উল্টে দেখলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দিগম্বরী দেবীর সবচেয়ে ছোট সন্তান নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছে। নগেন ঠাকুরের জন্ম ১৮১৯, মৃত্যু ২৪শে অক্টোবর ১৮৫৮। আয়ুষ্কাল চল্লিশ বছরেরও কম। পিতা দ্বারকানাথের প্রথম বিলেত সফরে দেবেনও সঙ্গী হয়েছিলেন। এই ছোট ভাইটি সম্পর্কে দেবেন ঠাকুরের মধ্যে একটি মিশ্র অনুভূতি কাজ করত। তিনি আশা করেছিলেন, নগেন প্রতিমা পূজার বিরোধিতা করে তার পক্ষ সমর্থন করবেন, কিন্তু নগেন তাঁকে ভয়ঙ্কর নিরাশ করেন। দ্বারকানাথের নেয়া ঋণ পরিশোধে যখন দেবেন ঠাকুরের নাভিশ্বাস উঠছে, সে সময় বিলাসিতা-প্রিয় নগেন আরো ঋণ করে অস্বস্তি ও বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করেন (নিঃসন্তান ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী যখন আরেক ভাইয়ের পুত্রকে দত্তক নিতে চাইলেন, দেবেন ঠাকুর তাঁর বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে তাঁর মহর্ষি খেতাব কিছুটা হলেও কালিমালিপ্ত হয়ে পড়ে)। তবুও ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদে তিনি বিচলিত হলেন।

‘‘এই সংবাদে শোকাবিষ্ট হৃদয়ে অন্যমনস্ক হইয়া একটা কী দ্রব্য আনিবার জন্য ডেক হইতে কেবিনে প্রবেশ করিলাম এবং সেই দ্রব্য লইয়া তাড়াতাড়ি সেই কেবিনের বাহিরে আসিয়া পা বাড়াইয়াছি, আমার পা আর প্রতিষ্ঠা-ভূমি পাইল না। আমি আচম্বিতে দ্বিতীয় পা না বাড়াইয়া পৃষ্ঠের দিকে একটা ঝোঁক দিয়া কেবিনের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। খালাসিরা হাঁ হাঁ করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া দেখে যে, আমার এক পা খোলের মধ্যে ঝুলিতেছে, ও আমার সমস্ত শরীরটা কেবিনের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা বলিল, ‘জিনিস তুলিবার জন্য এই কেবিনের সম্মুখের রাস্তার পাটাসকল উঠাইয়া ফেলিয়াছিলাম, আপনি কি তাহা দেখেন নাই!’ … আমি যদি দ্বিতীয় পা বাড়াইতাম, তবে পঞ্চাশ হাত নিচে খোলের মধ্যে পড়িয়া আমার মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত। সেদিনকার জন্য তো আমার প্রাণ বাঁচিল।’’

দেবেন ঠাকুরের মানস গঠনে হাফিজের দিওয়ান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আত্মজীবনীতে বহুবার এমনকি শেষ অধ্যায়ে এসেও দিওয়ান থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আত্মজীবনী যখন শেষ হচ্ছে তাঁর বয়স কেবল ৪১ বছর। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্রহ্মসংগীত দিয়ে উপসংহার টানলেন,

‘‘কত যে তোমার করুণা, ভুলিব না জীবনে।

নিশিদিন রাখিব গাঁথি হূদয়ে, কত যে তোমার করুণা।’’

প্রিয়নাথ শাস্ত্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগত প্রিয় সহচর। দেবেন ঠাকুরের দৌহিত্র সুরেন্দ্রনাথ (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আইসিএস এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বড় ছেলে) প্রিয়নাথের কন্যা সংঙ্গা দেবীকে বিয়ে করেন।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীর গ্রন্থস্বত্ব প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে প্রদান করেন। একটি স্বত্ব-সমর্পণ পত্রও লেখেন –

‘‘স্নেহাস্পদ শ্রীমান প্রিয়নাথ,

১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃশ্রম পর্যন্ত আমার জীবন-কাহিনী ঊনচল্লিশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করিয়া তোমাকে দিলাম; ইহা তোমার সম্পত্তি হইল। ইহাতে কোনো নূতন শব্দ যোগ করিবে না, ইহার বিন্দুবিসর্গও পরিত্যাগ করিবে না। আমি এই পৃথিবীকে জীবিত থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না। তোমার প্রতি আমার এই আদেশ, ইহা সর্বতোভাবে পালন করিবে। তোমার মঙ্গল হোক। ইতি ১১ই মাঘ ১৮১৬ শক।

পুনশ্চঃ ইহার ইংরেজি অনুবাদের অধিকার শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ ও শ্রীমান রবীন্দ্রনাথকে দিলাম। অন্যান্য ভাষার অনুবাদের অধিকার তোমারই রহিল।

ইতি ১১ মাঘ ১৮১৬ শক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।’’

প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর তার জামাতা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (সংঙ্গা দেবীর স্বামী) স্বত্বাধিকার বিশ্বভারতীকে দান করেন। বিশ্বভারতীর অনুরোধে সতীশ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন রামলোচন ঠাকুর। তিনিই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি ঠাকুরের পুত্র। দ্বারকানাথ মূলত রামলোচনের উইলকৃত সম্পত্তির মালিক। রামলোচন অপুত্রক ছিলেন বলে ছোট ভাই রামমণির এই পুত্রকে দত্তক নিয়েছিলেন। রামমণির স্ত্রী অলকা দেবীই হলেন দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে উল্লেখকৃত দিদিমা, যার চির অন্তর্ধান তাকে ভিন্ন মানুষে পরিণত করে, তিনি বদলে যান।

বৈদ্য যখন নিশ্চিত হলেন অলকা দেবীর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তাঁকে তখনকার শাস্ত্র মেনে গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণের আয়োজন করার হুকুম দিলেন। গঙ্গাতীরে একটি খোলার চালাতে তাঁকে রাখা হলো। তিনি আরও তিন দিন জীবিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই সময় তাঁর সঙ্গেই থাকতেন।

‘‘দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপর বসিয়া আছি। … এই অবসরে হঠাত্ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই।

ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরচনা জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল। গালিচা দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল; মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন আঠারো বৎসর।’’

তারও আগে তিনি জীবন বদলের পরোক্ষ দীক্ষা নিলেন রাজা রামমোহন রায়ের কাছে। দিদিমার মৃত্যুর পর নববধূজ্ঞানে তাঁর প্রতীতী জন্মালো যে, প্রতিমায় ঈশ্বর নেই।

‘‘আমার ভাইদের লইয়া একটা দল বাঁধিলাম। আমরা সকলে মিলিয়া সঙ্কল্প করিলাম যে পূজার সময়ে আমরা পূজার দালানে কেহই যাইব না, যদি কেহ যাই প্রতিমাকে প্রণাম করিব না।’’

সেকালের প্রেক্ষাপটে এ যে কত বড় বিদ্রোহ তা আজ অনুমান করা কষ্টকর হবে। উল্লেখ করা আবশ্যক, এই ঘটনার ১৮৩৮ সালে, আরো চার বছর আগে থেকেই তিনি সারদাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে বিবাহিত। সারদার বয়স তখন ছয় (দেবেন ঠাকুরের আত্মস্মৃতি অনুযায়ী), কারো মতে আট।

দিদিমার মৃত্যু, বিদ্রোহ, বৈরাগ্য— এসবের আগে একটি ভোগের জীবনও তাঁর ছিল। ব্যবসার সুবিধার জন্য দ্বারকানাথ দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও পদস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে নাচ ও ভোজের আয়োজন করতেন। আত্মজীবনীর টীকাকার ও সম্পাদক সতীশ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন:

‘‘অনেক সময় সামাজিকতার খাতিরে পুত্রদিগকে এই সকল প্রমোদ-সভার খানা খাওয়া, বাইনাচ ও সুরাপানের সংস্রবে লইয়া যাইতে হইত। কিশোর দেবেন্দ্রনাথ এই রূপে প্রলোভনের অনলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইহার ফলে সুরা, নাচ ও ধনী পুত্রদিগের কুসঙ্গ কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অধিকার করিল।’’

বৈরাগ্য, ধ্যানমগ্নতা সম্ভোগ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা – দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে একটি মিথ তৈরি হয়েছিল। স্ত্রীতে উপেক্ষিত ছিলেন আত্মস্মৃতিই সে কথা বলে। পঞ্চদশ সংখ্যক সন্তানের জন্মদান অবশ্য সম্ভোগহীনতাকে পুরোপুরি সমর্থন করে না। করলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে কোথায় পেতাম?

১৮৭৩ থেকে পরবর্তী ১০-১২ বছর মহর্ষি ভ্রমণ করেই সময় কাটিয়েছেন, কখনো কাছে, কখনো অনেক দূরে। ১৮৭৩ সালে তিনি তৃতীয়বারের মতো হিমালয় সফরে যান। এবার সঙ্গে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ তখন ১২ বছরের বালক। সবে তাঁর উপনয়ন সম্পন্ন হয়েছে। ঠিক সে সময়ে মহর্ষি যখন তাঁর পুত্রকে হিমালয় সফরের প্রস্তাব দিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের খুশির বাঁধ ভেঙেছিল। পিতার সঙ্গে এ সফরের বিবরণ রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে তাঁর জীবনস্মৃতিতে দিয়েছেন। এ বর্ণনায় নিজের সন্ত প্রকৃতির পিতার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা যায়।

বলা হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ দিনগুলো তিন দশকের বেশি সময়কাল ধরে বিস্তৃত। এ সময়টা তিনি পার করেছেন ভ্রমণ, ধ্যান, অধ্যয়ন ও বিশ্রামে। মহর্ষি তার শেষ জীবন আর ১০টা মানুষের মতো কাটাননি। তিনি তাঁর শেষ জীবনের এ বছরগুলো কাটিয়েছেন জীবনের সত্যের খোঁজে আত্মানুসন্ধান ও আত্মোপলব্ধির তৃষ্ণা নিবারণে। তাঁর মনের এই অভ্যন্তরীণ আলোড়নের সামান্য কোনো চিহ্নও কিন্তু তাঁর বাইরের জীবনে পড়েনি। মহর্ষির জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন,

‘‘তাঁর শেষ জীবনের বিবরণ দেয়াটা কঠিন, কারণ এ সময়টা ছিল তাঁর মনের অভ্যন্তরের ইতিহাস। এ সময়ে তাঁর সামজিক জীবনে ন্যূনতম কোন সক্রিয়তাও দেখা যায় না।’’

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাশ্মীরে মুরি পাহাড়ে ভ্রমণে যান। এ ভ্রমণের বিবরণ তাঁর বেশ কয়েকটি চিঠিতে লিপিবদ্ধ আছে। এর পরের বছর তিনি কলকাতায় এসেছিলেন শুধু পর্বতের ডাকে শহর ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে। হিমালয়ে তিনি মুসাফিরের মতো এ স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং শেষমেশ ধর্মশালায় থিতু হন। এরপর আবার তিনি সমতলে ফিরে আসেন সামান্য সময়ের জন্য। ১৮৭১-৭২ সময়কালে তিনি কলকাতায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিতর্কের বিষয় ছিল কেশবকে যিশুর প্রতিকৃতিতে প্রকাশের পরিকল্পনা এবং ব্রাহ্ম বিবাহ বিল ১৮৭২। দেবেন্দ্রনাথ বৈষয়িক জীবন থেকে সব ধরনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে এনেছিলেন। তাই তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে বিতর্কে না এগিয়ে প্রথম সুযোগেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

১৮৭৩ থেকে পরবর্তী ১০-১২ বছর মহর্ষি ভ্রমণ করেই সময় কাটিয়েছেন, কখনো কাছে, কখনো অনেক দূরে। ১৮৭৩ সালে তিনি তৃতীয়বারের মতো হিমালয় সফরে যান। এবার সঙ্গে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ তখন ১২ বছরের বালক। সবে তাঁর উপনয়ন সম্পন্ন হয়েছে। ঠিক সে সময়ে মহর্ষি যখন তাঁর পুত্রকে হিমালয় সফরের প্রস্তাব দিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের খুশির বাঁধ ভেঙেছিল। পিতার সঙ্গে এ সফরের বিবরণ রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে তাঁর জীবনস্মৃতিতে দিয়েছেন। এ বর্ণনায় নিজের সন্ত প্রকৃতির পিতার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা যায়। একই সঙ্গে তাঁর নিজের রসবোধও ফুটে উঠেছে বিবরণীতে।

যাত্রার শুরুতে তাঁরা প্রথম বিরতি নিয়েছিলেন বোলপুরে এবং সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করেন। এই বোলপুর ঠাকুর পরিবারের পরবর্তীকালের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে।

বোলপুরের অবস্থান বীরভূম জেলায়, কলকাতা শহর থেকে ১০০ মাইল দূরে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ এখানে জমি কিনেছিলেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০১ সালে বিখ্যাত শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। বোলপুরে জমি কেনার গল্পটা জানতে একটু পেছনে যেতে হবে। দেবেন্দ্রনাথ বীরভূমের প্রভাবশালী জমিদার রায়পুরের সিনহাদের বাড়িতে যেতেন মাঝে মাঝে। এ রকম এক সফরে মহর্ষি যখন বোলপুর হয়ে রায়পুরে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বিস্তৃত এলাকাজুড়ে আমের বাগান ও জঙ্গল দেখতে পান। এ স্থানটি তখন ‘ভুবনডাঙার মাঠ’ নামে পরিচিত ছিল এবং এখনো তা-ই আছে। সে আমলে অঞ্চলটি ডাকাত ও খুনিদের আস্তানা ছিল। সাধারণ মানুষ দিনের বেলায় এ জায়গা পার হতে ভয় পেত। স্থানটির বিশালতা মহর্ষির মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। বিশেষত একটি ছাতিম গাছ। মহর্ষি তার লটবহরকে থামতে নির্দেশ দেন এবং ছাতিম গাছের তলায় ধ্যানে বসেন। এটা তাঁর মনে প্রশান্তি আনে। জায়গাটি তাঁর খুব পছন্দ হয় এবং ঠিক সেখানে বসে তখনই তিনি এখানে জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। জমির মালিক ছিলেন রায়পুরের সিনহারা। তাঁদের কাছ থেকেই মহর্ষি ২০ বিঘা জমি কিনেছিলেন।

জমি ক্রয়ের পরই মহর্ষি নির্জনে ব্রহ্মার পূজা করার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করান। এর ২৩ বছর পরে ১৮৮৬ সালের ৮ মার্চ এ জমির জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করেন এবং তিন সদস্যের একটি ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে এর দেখাশোনার ভার ন্যস্ত করেন। এবং শর্ত যুক্ত করা হয়, এ জমিতে একটি আশ্রম গড়ে তুলতে হবে, যেখানে নিরাকার ব্রহ্মার উপাসনা করা হবে। মহর্ষির এ ইচ্ছা পরবর্তীকালে পূরণ হয়েছিল তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক শান্তিনিকেতনে বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলনীতি হচ্ছে – ‘সত্যম শিবম অদ্বিতীয়ম’। এবং এখানে প্রকৃতি একটি গৃহে বাস করে (যাত্রা)।

মহর্ষি সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর উত্তর-পশ্চিমমুখী যাত্রা শুরু করলেন। পথে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থান স্পর্শ করে অমৃতসরে যাত্রাবিরতি করেন। স্বর্ণমন্দির দর্শন শেষে তিনি শিখদের সঙ্গে আপনজনের মতো মতবিনিময় করেন। অমৃতসর থেকে যাত্রা করেন ডালহৌসির দিকে এবং আস্তানা করলেন বাকরোটায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি এ জায়গার স্মৃতিচারণে ভরপুর। কয়েক মাস পরে রবীন্দ্রনাথকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মহর্ষি অন্য সঙ্গীদের নিয়ে বরফে ঢাকা পার্বত্য অঞ্চলে তাঁর সফর অব্যাহত রাখলেন।

১৮৭৫ সালের মার্চে দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী স্মৃতি সারদা দেবী মারা যান। হিমালয় ছেড়ে মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীর পাশে শেষমুহূর্তে এসে হাজির হতে পেরেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল, কিন্তু সেই বেদনার প্রকাশ তিনি অন্য কাউকে বুঝতে দেননি। স্ত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে তিনি আবার বাকরোটা পর্বতের চূড়ায় বাস শুরু করেন এবং টানা কয়েক বছর সেখানেই থাকেন। এ সময় তিনি সমতলের জীবনের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখেননি। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে কিছু সময় কাটানোর পরে তিনি চীন গমন করেন। এ সফরের কোনো রেকর্ড নেই। তিনি তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুদের জন্য চীন থেকে অনেক উপহারসামগ্রী নিয়ে আসেন।

এভাবে আজ এখানে, কাল সেখানে করে তাঁর দিন কেটেছে। কিন্তু কলকাতা শহরে তিনি সময় কাটাননি। পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েছেন উত্তর ভারতের মুসৌরিতে। শাস্ত্রী লিখেছেন, সারা দিন ধ্যান আর প্রার্থনা করার সময় তিনি মাঝে মাঝেই হাফিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন।

বয়স আশির কোটায় পৌঁছানোর পর মহর্ষির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে থাকে। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি কিছুকাল চিনসুরা আবার কিছুকাল বোম্বাইয়ের উপকূলে অবস্থান করেন। এরপর যান দার্জিলিংয়ে কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। জীবনের শেষ ১০ বছর তাঁর কেটেছে কলকাতার পার্কস্ট্রিটে একটি ভাড়া বাড়িতে। বেশির ভাগ সময় কাটাতেন ধ্যান ও প্রার্থনায়। এ সময় পিতার সঙ্গে ছিলেন এবং তার সেবা করেছেন কন্যা সৌদামিনী দেবী। সৌদামিনী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন –

“পিতা একটি সোফায় সারাদিন প্রায় একই ভঙ্গিতে বসে থেকে ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। খাওয়া আর স্নান বাদে বাকি সময়টা তিনি নিজের সকল মনোযোগ ঈশ্বরের ওপরই নিবিষ্ট রাখতেন। কখনও যদি আমরা কোন দরকারে তার সঙ্গে কথা বলতে যেতাম, তখন ঘোরলাগা, বিস্মিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠতেন, ‘আমি কোথায়? তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছ?’ তাঁকে বিরক্ত করার জন্য আমরা তখন অপরাধবোধে ভুগতাম।”

রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি। সন্তানদের মধ্যে এ সময় রবীন্দ্রনাথই মহর্ষির খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে এ সময় পিতার পরামর্শ চাইতেন। ব্রাহ্ম সমাজের সব শাখার— আদি, সাধারণ বা নব বিধান— সদস্যই মহর্ষির স্বাস্থ্যের খোঁজখবর ও তাঁর আশীর্বাদ নিতে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। ব্রাহ্ম সমাজের এই মহান পৃষ্ঠপোষকের সামনে এলে সমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে চলমান শত্রুতা বা দ্বন্দ্ব মিলিয়ে যেত। এভাবে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সম্মান জানাতে আসেন রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরন্দ্রেনাথ ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ।

শেষ জীবনে মহর্ষি সবসময় বাড়ি থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। জাগতিক সব সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন স্থানে প্রার্থনা ও ধ্যানে জীবন কাটানোই ছিল তার চাওয়া। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি মহর্ষি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। মৃত্যুর আগে তাঁকে তাঁর এই পৈত্রিক ভিটায় আনা হয়েছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম উপযুক্ত মূল্যায়ন হয়নি। তাঁর লেখায় আছে অত্যন্ত উচ্চমানের ধর্মীয় চিন্তা এবং ঠিক এ কারণেই সাহিত্য সমালোচকরা তাঁকে সেভাবে মূল্যায়ন করেননি। বাঙালিরা তাঁকে ঈশ্বরভীরু, আধ্যাত্মিক নেতা ও দার্শনিক হিসেবে মূল্যায়ন করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,

‘‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দেশের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় চিন্তকদের একজন। তিনি প্রাচীনকালের ঋষিদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।’’

বাংলা গদ্যের অগ্রদূত হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ছাত্ররা জানেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের নাম। কিন্তু আমরা যদি শিল্পের মাপকাঠিতে লেখার ধরন বিবেচনায় নেই, তাহলে বাংলা গদ্যে দেবেন্দ্রনাথের অবদান অন্যদের চেয়ে একটু কম নয়। মহর্ষি বাংলা ভাষায় মাধুর্য এনেছেন।

আমরা দেখতে পাই তিনি সমতল ও পার্বত্য— উভয় ধরনের পরিবেশেই জীবন কাটিয়েছেন। সমতলে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের মতো সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। আবার পার্বত্য এলাকায় ঈশ্বরের আরাধনায় ধ্যানমগ্ন হয়েছেন। তুলনামূলক বিবেচনায় এই পার্বত্য পরিবেশে ধ্যানই তার চরিত্রের মূল দিক। তিনি আরো আরো বেশি আলোর সন্ধান করেছেন। জার্মান লেখক গ্যোটের মতো এই ঊর্ধ্বমুখী তাকানোর বৈশিষ্ট্য দেবেন্দ্রনাথের লেখায় এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। মহর্ষির এ বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি দেখা যায় তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে।

সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। ১৮৩৯ সালের ৬ই অক্টোবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল – “ব্রাহ্ম সমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়, এবং যে রূপেতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়, তাহার সাধন।” চার বছর পর ১৭৬৫ শকাব্দের ১লা ভাদ্র (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট) ঐ সভার তথা ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র হিসাবে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিক প্রথা, অবতার তত্ত্ব ও ভাবাবেগকে নিন্দা করে ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শ তুলে ধরা এবং অবশ্যই সেই সঙ্গে বিজ্ঞান এবং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক বিবিধ রচনা প্রকাশ পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল।

সে সময়ে ‘সম্বাদ রসরাজ’ (১৮৩৯), ‘সংবাদ সুজনরঞ্জন’ (১৮৪০) ইত্যাদি যে সব পত্রিকা চালু ছিল সেগুলি অধিকাংশই পারস্পরিক বিবাদ ও বিতর্কে লিপ্ত ছিল এবং প্রায়ই কুরুচিকর ভাষা ব্যবহৃত হত। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অক্ষয়কুমার দত্ত ও টাকির প্রসন্নকুমার ঘোষের উদ্যোগে ‘বিদ্যাদর্শন’ নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি ছিল উচ্চ মানের কিন্তু মাত্র ছয় সংখ্যার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। এ দেখেই হয়ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে একটি আদর্শ পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা জেগে ওঠে এবং এর ফলেই ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র জন্ম। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মহর্ষি অবশ্য চাইছিলেন পত্রিকাটিতে শুধু ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধই প্রকাশিত হোক; কিন্তু সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত বিজ্ঞান বিষয়েও লেখা প্রকাশ করেন। প্রথমে তাঁর পারিশ্রমিক ছিল ৩৯ টাকা; কিন্তু তাঁর দক্ষ পরিচালনার জন্য সেটা বেড়ে ৪৫ টাকা এবং পরে ৬০ টাকা হয়েছিল। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য অক্ষয়কুমার প্রথম সংখ্যায় বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার কয়েকটি হল –

“তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং উন্নতি কি প্রকার হইবেক? অতএব তাহারদিগের এ সকল বিষয়ের অবগতি জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক। …. পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।” … “কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।”

এ ছাড়া মিশনারীদের ক্রমাগত হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার রুখতে জনমত গঠন করা এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য মানুষকে প্ররোচিত করার অপচেষ্টাকে প্রতিহত করাও ছিল পত্রিকাটির অপর একটি লক্ষ্য। বলপূর্ব্বক ধর্ম পরিবর্তন এবং সে বিষয়ে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র ভূমিকার একটি সংবাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আত্মজীবনী’ থেকে জানা যায়। মহর্ষি লিখেছেন –

“১৭৬৭ শকের বৈশাখ মসের একদিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্র দেখিতেছি এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হিল। বলিল যে গত রবিবার আমার স্ত্রী ও আমার কণিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্ত্রী, দুইজনে একখানা গাড়িতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন; এমন সময় উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার স্ত্রীকে গাড়ি হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয়, এবং উভয়ে খ্রীষ্টান হইবার জন্য ডফ সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া, অবশেষে সুপ্রীমে কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সে-বার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ সাহেবের নিকটে গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয়বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খ্রীষ্টান করিবেন না। কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গত কল্যই সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন। এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল।”

এর পর রাজেন্দ্রনাথের অনুরোধে অক্ষয়কুমার দত্তকে অনুরোধ করেন একটি জোরালো প্রতিবাদ তুলে ধরার জন্য। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায –

“আমি অক্ষয়কুমারের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল। … অত:পর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা সংগঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে মিশনারি স্কুলে ছেলেদের পড়াশোনা বন্ধ করতে বিনা বেতনে পড়বার জন্য একটি দেশী বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। চল্লিশ হাজার টাকা অনুদান সংগৃহীত হয়।”

মহর্ষি জানিয়েছেন – “এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হিল, একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।”

অক্ষয়কুমার দত্তের পর পর্যায়ক্রমে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৫৬); নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৭); সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৯-৬০); তারকনাথ দত্ত (১৮৬১); আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (১৮৬২); প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার (১৮৬৩); অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (১৮৬৪-৬৬, ১৮৬৯, ১৮৭২-৭৭); হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৬৭-৬৮, ১৮৭৮-৮৩, ১৯০২); দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০, ১৮৮৪-১৯০১, ১৯০৬); অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭১); দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৯০৩-০৫); দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিন্তামনি চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯-১০); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১১-১৪); সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৫-২১); ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২২-২৫, ১৯৩১); ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বনোয়ারী লাল চৌধুরী ও ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২৬-২৯); ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বনোয়ারী লাল চৌধুরী (১৯৩০) সম্পাদনার কাজ করেছেন।

পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচনের জন্য রীতিমত পরীক্ষা নেওয়া হয়। মহর্ষি ইচ্ছুক প্রার্থীদের ‘বেদান্ত ধর্ম্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদের প্রশংসাবাদ’ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনার আহ্বান করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভবানীচরণ সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা রচনা পাঠান। এদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের রচনাই উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনিই সম্পাদক পদে মনোনীত হন। পরে বহু বিষয়ে মহর্ষির সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মতবিরোধ ঘটলে, মহর্ষি অক্ষয়কুমারের মতই গ্রহন করেন এবং পরিশেষে অক্ষয়কুমারের গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন।

মুলতঃ সাধুভাষায় লিখিত পত্রিকার রচনাগুলি ভাষার প্রেক্ষিতে পরবর্তী অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। তবে সে সময়ে ব্যবহৃত ‘তোমারদিগের’, ‘আমারদিগের’, ‘করিবেক’, ‘যাইবেক’ প্রভৃতি শব্দগুলি অক্ষয়কুমার পরিবর্তন করেন।

‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে কেদারনাথ মজুমদারের লেখা থেকে উধৃতি দেওয়া যাক –

“তত্ত্ববোধিনীর প্রচার হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা দেশে প্রকৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হয়। তত্ত্ববোধিনীর পূর্ব্বে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যালোচনা হইত, প্রকৃতপক্ষে তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয় কিছুই থাকিত না। বাদ-প্রতিবাদ, ছড়া-কবিতা এবং হাসি-ঠাট্টাই সে গুলির আলোচ্য বিষয় ছিল। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে গুরুগম্ভীর আসন লইয়া উচ্চ দর্শন বিজ্ঞান ও নৈতিক আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। অক্ষয়কুমারের সংগৃহীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবসমূহ তাঁহার তেজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় প্রচারিত হইতে লাগিল। অক্ষয়কুমারের সহিত বিদ্যাসাগর মিলিত হইলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মধুর লেখনীনিঃসৃত মহাভারতের অমৃত সমান কথা তত্ত্ববোধিনীর অঙ্গে সোনায় সোহাগার কার্য করিল। তারপর রামমোহন রায়ের অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদের অনুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান ও রাজনারায়ন বসুর বক্তৃতা এবং তত্ত্বকথা তত্ত্ববোধিনীকে সহজেই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হইল।”

অন্যান্য পত্রিকা থেকে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র রুচিবোধ যে পৃথক ছিল সেটা তুলে ধরতে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পরে। নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে অনেক তরুণ যুবক আমিষ ত্যাগ করে নিরামিষ খেতে শুরু করেন এবং এ বিষয়ে প্রচার কার্য চালান। এমন কি ‘নিরামিষভোজী পত্রিকা’ নামেও একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সমাজ জীবনে পত্রিকাটি এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, মদ্যপানের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার প্রবন্ধ প্রকাশ করলে অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও মদ্যপান ত্যাগ করেন। যাই হোক, কোন কারণে পত্রিকা সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত সে সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার কারণ নিরামিষ ভোজন ধরে নিয়ে ‘সংবাদ প্রভাকর’-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথারীতি একটি দীর্ঘ ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করে ছাপালেন। কবিতাটির শুরুর কয়েকটি পংক্তি হল –

“আমিষ অবিধি বলে যে করেছে গোল।

সে এখন নিত্য খায় শামুকের খোল।।

নোদে শান্তিপুর ফিরে,ফিরিয়া হুগলি।

শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলি।।

নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে।

ঘুরিতেছে মাথা মুণ্ড,মাথা মুণ্ড লিখে।।” … ইত্যাদি।

পত্রিকাতে প্রকাশের উপযুক্ত প্রবন্ধ নির্বাচনের জন্য বিদ্বজ্জনদের নিয়ে একটি নির্বাচক মণ্ডলী তৈরী হয়েছিল। এতে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ন বসু, রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। বিদ্যাসাগর তার মহাভারতের উপক্রমণিকা এই পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের সম্পাদনাকালে তত্ত্ববোধিনীর গ্রাহক সংখ্যা হয়েছিল ৭০০। অক্ষয়কুমারের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাকে স্কুল সমূহের সহকারী পরিদর্শকের পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করেন; কিন্তু পত্রিকার সম্পাদনায় তিনি তখন এতই নিবেদিত যে দেড়’শ টাকা পারিশ্রমিকের পদ তিনি অনায়াসেই প্রত্যাখান করেন। কিন্তু এটা ছিল নিতান্তই সাময়িক। ১৮৫৪ সালে কলকাতায় নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হলে শিক্ষাবিভাগের নির্দেশক ইয়াং সাহেবের আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। সম্পাদকের পদ থেকে অক্ষয়কুমারের বিদায় গ্রহণের পরেই তত্ত্ববোধিনীর চাহিদা ক্রমশঃ কমতে থাকে। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়ে ব্রজসুন্দর মিত্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ফুলস্কেপ কাগজের আকারে প্রকাশিত ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল আট থেকে বারো। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের জন্য মূল্য ছিল বার্ষিক তিন টাকা। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় ছিল – (১) ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশের ভূমিকা। (২) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান। (৩) বংশবাটি গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা। (৪) ‘বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহন করা গৃহস্থ ব্যক্তির অত্যাবশ্যক’ এই মর্মে একটি উপদেশবাণী। (৫) ‘মহত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষ্য বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক’।

পরিশেষে রয়েছে একটি বিজ্ঞপ্তি – “শ্রীযুক্ত তারকনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা দ্বাদশ মাসের স্বীয় স্বীয় দাতব্য প্রদান না করাতে প্রচলিত নিয়মানুসারে এই সভার সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইলেন।”

চলার পথে পত্রিকাটির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে; শকাব্দর পরিবর্তে বঙ্গাব্দ দিয়ে সংখ্যা চিহ্নিত হয়েছে; সূচীপত্র সংযোজিত হয়েছে; পুস্তক সমালোচনার একটি বিভাগ যুক্ত হয়েছে ইত্যাদি। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এটির প্রকাশ বন্ধ হয়। দীর্ঘ প্রায় ৯০ বছর ধরে চলার একটি কারণ, পত্রিকাটি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তির সমর্থন ছিল এটির পিছনে এবং অর্থের সে রকম অভাব ঘটে নি।

(তথ্যসূত্র:

১- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী।

২- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, অলকানন্দা পাবলিশার্স।

৩- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী নারায়ণ চৌধুরী।)

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত