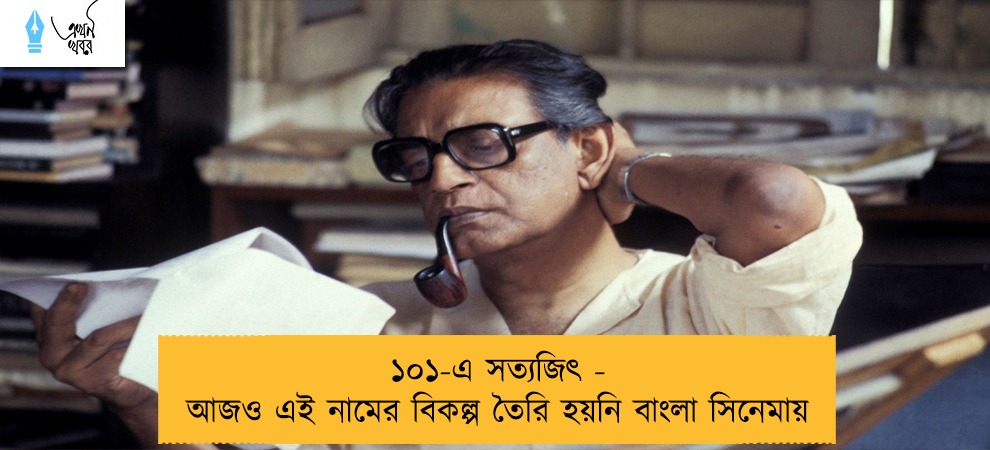

সত্যজিৎ রায়। আজও এই নামের বিকল্প তৈরি হয়নি বাংলা সিনেমায়। চিত্রভাবনাকে ডিঙিয়ে যাওয়ার কোনও দীর্ঘ চেহারার মানুষ এখনও চোখে পড়ছে না। শুধু চিত্র ভাবনা নয়, তাঁর মতো গভীর সমাজ সচেতনতা, দলীয় রাজনীতির বাইরে দাঁড়িয়ে সোচ্চার এত স্পষ্ট ভাবে রাজনীতির উচ্চারণ, জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অনুকরণীয় ভঙ্গি, আর কোত্থাও নেই।

এমন শিরদাঁড়া সোজা রেখে বজ্রগম্ভীর স্বরে যিনি সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলার হিম্মত রাখবেন। কই, এখন এমন একজনও কি কলকাতার ফিল্ম মহলে আছেন, যিনি আজকের অসহনীয় সত্যটাকে সেলুলয়েডে তুলে আনতে পারেন?

শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের এক ক্লাসিক রচনা বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ দিয়ে। ছবিটি শুধু বাংলা সিনেমার প্রকৃতি, চরিত্র, চেহারাই বদলে দেয়নি, বিশ্ব সিনেমার চিরকালীন ক্লাসিক হয়ে আছে এখনও। তাঁর নাতি দীর্ঘ ফিল্মজীবন ছিল সাফল্যের ফলেফুলে ভরা।

জীবনের শেষ ছবি ‘আগন্তুক’ তিনি বানিয়েছিলেন শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে। কিন্তু তাঁর সেই শেষ সৃষ্টিও ছিল অন্যতম সেরা কাজ। জীবন সায়াহ্নে তিনি তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনা, বোধ ও শিক্ষা দিয়ে আজকের তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালির অহংবোধে চপেটাঘাত করে গিয়েছেন। মানুষের নিম্ন মানসিকতা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বার্থপরতার মুখে এক প্রকার ঝামা ঘষে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, ‘আগন্তুক’ তাঁর সিনেম্যাটিক ভাবনায় নতুন কোনও দিগন্ত খুলে দেয়নি ঠিকই, কিন্তু একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিকের ভূমিকা নিয়ে তিনি প্রধান চরিত্রের মাধ্যমে যে আন্তর্জাতিক দর্শন এবং শিক্ষার গর্বে গর্বিত বাঙালির ‘কুপমণ্ডুকতা’র মুখোশটি ছিঁড়ে দিলেন – সেটাও নব্য বাঙালির কাছে এক নবজাগরণের চাইতে কোনও অংশে কম নয়।

সাত ও আটের দশকের এটাই ছিল শহুরে জীবনচিত্র। আবার তিনি যখন নারী-পুরুষের বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভাঙার কথা বলেছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের কাছে হাত পেতে ও একান্ত নিজস্ব ফিল্মি ভাষায় ও ভাবনায় ‘চারুলতা’কে নিজের সেরা সৃষ্টি করে তুলেছেন।

ছবি থেকে ছবিতে তিনি বিষয়ে যেমন নতুনত্বের খুঁজেছেন, তেমনি সিনেমার ভাষা, সিনেমার আঙ্গিক ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে দুঃসাহিকতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। আজকের দিনেও তা দুর্লভ। বরং বলতে পারি তাঁর দেখানো ও শেখানো পথেই এখনও চলছেন সব্বাই।

সত্যজিৎ তাঁর একার চওড়া কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বাংলা সিনেমাকে প্রাপ্তমনস্ক করে তোলার একক দায়িত্ব। অবশ্যই তিনি সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন নামের দু’জন বলিষ্ঠ শিল্পীকে, মাঝে মধ্যে রাজেন তরফদার, হরিসাধন দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্রীর মত আরও জনকয় মানুষ এসেছিলেন পাশে। কিন্তু বাংলা ছবির ‘ভগীরথ’ ছিলেন তিনিই, একমেবাদ্বিতীয়ম।

কলকাতা শহরকে নিয়ে তাঁর তিনটি ছবি – প্রথম ‘মহানগর’, এক মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্ন ও আশাভঙ্গের কথা বলে ঠিকই, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দুজনে চাকরি হারিয়েও বলে ওঠে “এত বড় শহরে আমাদের একজনেরও একটি কিছু জুটবেনা!” সেই আশা ও স্বপ্নের ভাঙচুর দেখি কয়েক বছর পর তাঁর কলকাতা ট্রিলজি – ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’, ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ এবং ‘সীমাবদ্ধ’ ছবি গুলোয়।

কলকাতা শহর তখন নকশালকবারি আন্দোলন মুখরিত, অন্যদিকে বেকারত্বের মিছিল। শিক্ষিত যুবসমাজের কাছে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই, দিশেহারা সব্বাই। যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁদেরও টিকে থাকতে হচ্ছে নানান অমানবিক কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে। প্রাত্যহিক জীবনে দুর্নীতির ঘুন বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। সুস্থ জীবন মানুষকে বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দিতে পারছে না।

এর মধ্যেও সত্যজিৎ দেখিয়েছেন স্বাভাবিক জীবনে উত্তরণের পথ (প্রতিদ্বন্দ্বীর নায়ক শহরের বিষময় পরিবেশ থেকে পালিয়ে বালুরঘাটের নিস্তরঙ্গ জীবনে হারানো পাখির ডাক আবার শুনতে পেয়েছে। আর ‘সীমাবদ্ধ’র নায়ক একটা অনৈতিক কাজের জন্য অনুশোচনায় বিদীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র তরুণের দল কোনওরকম অপরাধবোধ বা অনুশোচনার তোয়াক্কাই করেনি।

ইতিহাসের পাতায় হাত দিয়েছেন যখন তিনি, তৈরি হয়েছে ‘শতরঞ্জ কি খিলাড়ি’র মতো এক দলিল। অযোধ্যা হাতছাড়া হওয়ার কাহিনির সঙ্গে তিনি কেমন মসৃণভাবে জুড়ে দিয়েছেন দুই দাবাপ্রিয় সরকারি শাসনযন্ত্রের ঘুটিকে। বাদশাহী বিলাসিতায় মগ্ন তাঁরা, এদিকে দেশে রাজদণ্ড হাতে ঢুকে পড়ছে বণিকের দল। ব্যঙ্গের বাণটি তিনি সোজাসুজি লক্ষ্যে চালিয়েছেন।

সিনেমার গ্ল্যামার ধোয়া ‘নায়ক’ অরিন্দমকে নিয়ে তাঁর এক মানবিক মুখকেই অনাবৃত করেছেন। ‘মহাপুরুষ কাপুরুষ’ ছবিতে বাজারি ভণ্ড সাধু-সন্তদেরও একহাত নিতে ছাড়েননি। আবার প্রথমদিককার ছবি ‘দেবী’তে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাহিনি আশ্রয় করে ধর্মীয় গোঁড়ামির মূলে কুঠারাঘাত করতেও পিছু হঠেননি। এই মহীরুহ আসলে অন্তহীন। যিনি বটগাছের মতো আজও ছায়া দিয়ে যাচ্ছে বাংলা চলচ্চিত্রকে।