‘বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়।” বলেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সেকথা মনে করতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হয় আজ থেকে ১২৩ বছর আগে। তিলোত্তমায় তখন বসন্ত পেরিয়ে গ্রীষ্ম এসেছে। হাতছানি দিচ্ছে মারণ রোগ প্লেগ। চারদিকে মৃত্যুমিছিল। কলকাতার জনজীবনে নেমে এসেছে শীতলতা। ১৮৯৮-এর এপ্রিল-মে মাস নাগাদ কলকাতায় প্রথম প্লেগের আবির্ভাব। তবে ভারতে প্লেগ ঢুকেছে আরও অনেক আগে ১৮৯৬ নাগাদ। পুরো পৃথিবীও এর আগে একাধিকবার প্লেগের প্রকোপ দেখে ফেলেছে। এ দেশে বোম্বে অধুনা মুম্বাই শহরে প্রথম হানা দেয় প্লেগ। প্রায় দুই বছর ধরে মুম্বাই থেকে গুজরাত, কচ্ছ ও পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজ পেরিয়ে ১৮৯৮ সালে প্লেগ কলকাতায় এসে থাবা বসায়। শুরু হল হাহাকার। টিকাই ছিল প্লেগের একমাত্র ওষুধ, কিন্তু মানুষ তা নিতে রাজি হয়নি। টিকাকরণ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। অশিক্ষা, অসচেতনা ছিলই, সেই সঙ্গে যোগ হল কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস। নেমে এল ঘোর বিপদ।

উল্লেখ্য, ভারতীয়দের নানা কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি প্লেগের সময়ও যায়নি। টিকা নিয়ে তদানিন্তন কলকাতাবাসীর অযৌক্তিক প্রচারণাও ছিল। দেশীয়দের মধ্যে রটে যায় টিকা নিলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। টিকাকরণের নামে ম্লেচ্ছ ইংরেজ বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করবে এবং নারীদের শ্লীলতা হরণ করবে, এই আশঙ্কাতেই টিকাকরণের বিরুদ্ধে বেঁকে বসে সাধারণ মানুষ। ব্রিটিশ সরকার সপ্তাহে দু’দিন বাড়িতে এসে টিকা দেবে। এর বিরুদ্ধে অনেকেই রুখে দাঁড়িয়েছিল। রাজপথে ঘুরতে থাকে লাঠি, স্লোগান উঠতে থাকে জায়গায় জায়গায়। সেই সময় উডবার্ন সাহেব টিকাকরণের জন্য খুব চেষ্টা চালিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই লাভ হয়নি। আজও কলকাতায় তার নামে রাস্তা রয়েছে উডবার্ন পার্ক রোড। শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করে সাধারণ মানুষ। ১৮৯৮-এর ৪ঠা মে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়, “কলকাতা এক পরিত্যক্ত নগরীর চেহারা নিয়েছে।” ফের ৮ই মে এক সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে, “ট্রেনে, স্টিমারে, পথে শুধু দেখা যায় প্রবাহিত বিপুল জনতরঙ্গ। কয়েকদিনের মধ্যে ২ লক্ষ মানুষ শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে। ধনী পর্দানসীনা মহিলাও পর্দা বন্ধন সরিয়ে রাস্তায় ছুটছেন-মারাত্মক শহর থেকে বাঁচবার জন্যে।”

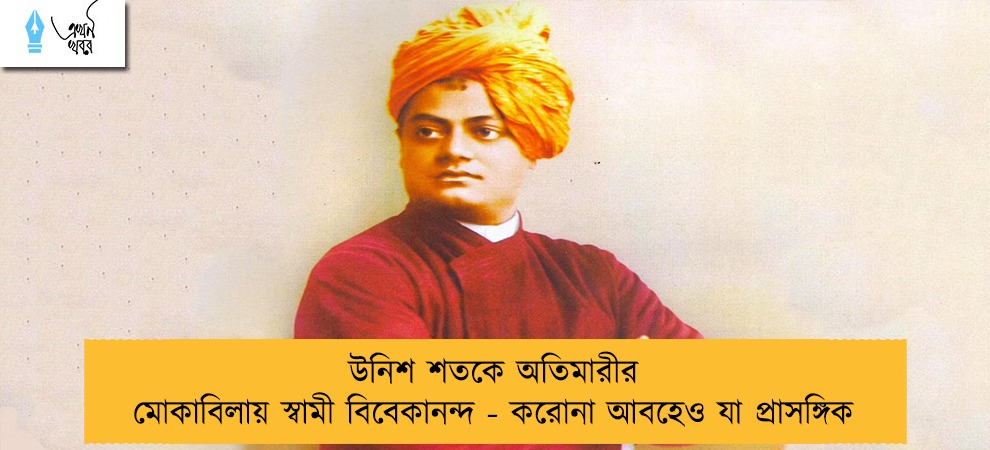

এবিষয়ে দীপেশ চক্রবর্তীর লেখা থেকে জানা যায়, মুম্বাইতেও টিকার বিরুদ্ধাচারণ হয়েছিল। বাড়ির মহিলাদের বলপূর্বক হাসপাতালে ভর্তি করার অভিযোগে ১৮৯৬ সালের ২০ অক্টোবর এক হাজার শ্রমিক আর্থার রোডের হাসপাতাল আক্রমণ করেন। কলকাতার মুসলমান সমাজে রটে যায়, ব্রিটিশ সরকার হজ আটকাতেই এই ব্যবস্থা করেছে। এই সময়ে প্লেগ নিয়েও একদল মানুষ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে শুরু করে, ‘প্লেগ প্রহসন’ নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, এই মর্মে অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কলকাতাবাসীর এহেন আচরণে সীমাহীন বিপর্যয় নেমে আসে। প্লেগের আক্রমনে কলকাতা উজার হয়ে যায়। শহরে জাঁকিয়ে বসে প্লেগ যখন ঠিক তখনই ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে আসেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৮-এর এপ্রিলের শেষভাগে কলকাতায় প্লেগের প্রকোপ শুরু হল। ১৭ই এপ্রিল বাংলায় প্রথম প্লেগের কারণে মৃত্যু হয়। কাপালিটোলা লেনের এক বাসিন্দার দেহ ময়নাতদন্ত করে চিকিৎসকরা সিদ্ধান্তে আসেন- প্লেগের কারণেই মৃত্যু হয়েছে। বেনিয়াপুকুর, বড়বাজার, কুমারটুলি, শ্যামপুকুরে দ্রুত সংক্রমণ ছড়াতে থাকে। ৩০শে এপ্রিল ব্রিটিশ প্রশাসন জানিয়ে দেয়, কলকাতায় মহামারীর আকার ধারণ করেছে প্লেগ।

ততদিনে স্বামীজি দেশে ফিরে সবেমাত্র দার্জিলিং গিয়েছেন, তাঁর শরীরে ডায়াবেটিস বাসা বেঁধেছে। তাঁর শরীর ক্লান্ত। ২৯শে এপ্রিল বিবেকানন্দকে ব্রহ্মানন্দ চিঠিতে লেখেন, “কলিকাতায় ৪-৫ দিনের মধ্যে ১০-১২টি প্লেগ কেস হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ৮-১০ জন মারা পড়িয়াছে। বাকিদের জীবনের আশা খুব কম…।” চিঠিতে স্বামীজির শহরের খবর দিলেও, ঐ শরীরে বিবেকানন্দ কলকাতায় আসুক তা চাননি ব্রহ্মানন্দ অর্থাৎ রাখাল মহারাজ। স্বামী অখণ্ডানন্দের লেখায়, এই সময় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। স্বামী অখণ্ডানন্দের বয়ানে, “স্বামীজির সঙ্গে দার্জিলিং-এ আছি। সকালে দেখি একেবারে গম্ভীর। সারাদিন কিছু খেলেননা, চুপচাপ। ডাক্তার ডেকে আনা হলো, কিন্তু রোগ নিরুপণ করা গেলো না। একটা বালিশে মাথা গুঁজে রইলেন সারাদিন। তারপর শুনলাম কলকাতায় প্লেগ, তিনভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, শুনে অবধি এই। সেই সময় স্বামীজি বলেছিলেন, সর্বস্ব বিক্রি করেও এদের উপকার করতে হবে। আমরা যে গাছতলার ফকির, সেইখানেই থাকব।”

এ বিষয়ে ম্যাকলাউডকে ২৯শে জুলাই একটি চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন – “আমি যে শহরে জন্মেছি, সেখানে যদি প্লেগ এসে পড়ে, তবে আমি তার প্রতিকারকল্পে আত্মোৎসর্গ করব বলেই স্থির করেছি।” জন্মভূমি মহামারীতে বিধ্বস্থ, সবার নিষেধ উপেক্ষা করে ৩রা মে কলকাতায় ছুটে এলেন স্বামীজি। অন্যদিকে, প্লেগ প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা করতে ২ তারিখ তদানিন্তন কলকাতার ৩ নং ওয়ার্ডে করদাতাদের সভা ডাকা হয়েছিল। পৌরসভার সাফাইকর্মীরা ধর্মঘট করবে বলে ঠিক করে ফেলেছেন, পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সরকার ঘোষণা করে দিল কলকাতার প্লেগ ‘প্রায় আয়ত্তে’। তারপর ৬ই মে কাজে যোগ দিলেন সাফাইকর্মীরা। কলকাতায় ফিরে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাড়িতে (ওটাই তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয়) সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অনুগামীদের নিয়ে স্বামীজি এক সভা করেন এবং বলেন, “দেখো, আমরা সকলে ভগবানের পবিত্র নাম নিয়ে এখানে মিলিত হয়েছি। মরণভয় তুচ্ছ করে এই সব প্লেগ রোগীদের সেবা আমাদের করতে হবে। এদের সেবা করতে, ওষুধ দিতে, চিকিৎসা করতে আমাদের নতুন মঠের জমিও যদি বিক্রি করে দিতে হয়, আমাদের যদি জীবন বিসর্জনও দিতে হয়, আমরা প্রস্তুত।”

তিলোত্তমায় তখন প্লেগের চোখরাঙানি। মানুষ কলকাতা ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে, স্বামী বিবেকানন্দ মানুষগুলোকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন, কারণ অজান্তেই তারা রোগ জীবাণু বহন করছিল। গ্রামবাংলার প্লেগ ছড়ালে উজাড় হয়ে যেত বাংলা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখুন। সবাই একবার মরে যাবে। কাপুরুষরা কেবল নিজের মনের ভয়ের কারণে বার বার মৃত্যুর যন্ত্রণায় ভুগছে। আসুন, আমরা এই মিথ্যে ভয় ছেড়ে দিতে পারি এবং ঈশ্বরের অসীম করুণায় বিশ্বাস রেখে, আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন। আসুন আমরা শুদ্ধ ও পরিষ্কার জীবনযাপন করি। রোগ, মহামারী ইত্যাদির ভয় একদিন আপনাদের ইচ্ছেশক্তির কবচের কাছে বাতাসে বিলীন হয়ে যাবে।” পরের দিন থেকে নিবেদিতার সঙ্গে সেবাব্রতে নিযুক্ত হলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে কমিটি গড়া হল। ঐ কমিটির সম্পাদিকা হলেন সিস্টার নিবেদিতা, প্রধান কার্যাধ্যক্ষ স্বামী সদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ এবং অনান্য কর্মীরাও ছিলেন। কলকাতার রাজপথ, বস্তি নিজের হাতে তাঁরা পরিষ্কার করেছিলেন।

স্বামী অব্জজানন্দ লিখে গিয়েছেন, “কলিকাতা নগরীর বস্তিতে বস্তিতে স্তূপীকৃত জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার মতন যথেষ্ট সংখ্যক ঝাড়ুদার তখন কলিকাতায় ছিল না— যাহারা ছিল তাহারাও ভয়ে পলায়নপর। স্বামী সদানন্দ ঝাড়ু হাতে শহরের অলিগলিতে আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া ফিরিয়াছেন, দুর্গন্ধময় ক্লেদপূর্ণ জঞ্জাল দিনের পর দিন অম্লান বদনে সাফ করিয়াছেন। সদানন্দ সকলকেই এমনকি ক্লিন শরীর মেথরকেও পরম সমাদর করিয়া আলিঙ্গন দিতেন। কোনো প্লেগরোগী অসহায় অবস্থায় কোথাও আছে শুনলেই, মূর্তিমান সেবার ন্যায় সদানন্দ তাহার শয্যাপার্শে ছুটিয়া যাইতেন তাহাকে পূর্ণ নিরাময় না করা পর্যন্ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেবায় মগ্ন হইতেন।” নর্দমা বা দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা দেখে, সাফাইকর্মীরা যখন সরে যেত, সন্ন্যাসী সদানন্দ তখন তাদের হাত থেকে ঝুড়ি কোদাল কেড়ে নিয়ে এগিয়ে যেতেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবাকার্যের ইতিহাসে, চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন সদানন্দ। তিনি ছিলেন ফ্রন্টলাইন মহামারি যোদ্ধা।

স্বামী বিবেকানন্দের প্লেগের বিরুদ্ধে লড়াইতে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিলেন নিবেদিতা। নিজের স্বাস্থ্যে পরোয়া করেননি, ভয়কে দূরে ঠেলে নিজে সশরীরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন প্লেগ আক্রান্তদের সেবায়। রাতের পর রাত প্লেগ আক্রান্ত বস্তিতে, রাস্তায় কাটিয়েছেন। জনস্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কী কী করতে হবে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তা বোঝানোর চেষ্টা করে যেতেন নিবেদিতা। নিবেদিতার ঐ উদ্যোগ নিজের চোখে দেখেছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর। তাঁর স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে সেসব দিনের কথা। ১৮৯৯ সালে শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে প্লেগ। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর একদিন রোগী দেখে বাড়ি ফিরেছেন, দেখেন একজন বিদেশিনী তাঁর ঘরে বসে আছে। তাঁর দিনলিপি অনুযায়ী “তাঁহার পরিধানে গৈরিকবাস, গলদেশে রুদ্রাক্ষমাল্য, আননে দিব্যদীপ্তি।” সেই প্রথম নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ওইদিন সকালেই ডাঃ রাধাগোবিন্দ বাগবাজারের এক বস্তিতে একটি শিশুকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শিশুটির মা আগেই মারা গিয়েছে, শিশুটিও মারণ রোগাক্রান্ত। এই কথা শোনা মাত্র নিবেদিতা ছুটে যান সেখানে। নিজের সন্তানের মতোই বুকে তুলে নিয়েছিলেন শিশুকে। পরে রাধাগোবিন্দ কর দেখেন, “সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে, সেই আর্দ্র জীর্ণ কুটিরে নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিন তিনি স্বীয় আবাস ত্যাগ করিয়া সেই কুটিরে রোগীর সেবায় নিযুক্তা রহিলেন।”

নিজের স্বাস্থ্যের জন্য বিন্দু মাত্র চিন্তা করেননি স্বামীজি। ঘর পরিষ্কার করতে হবে বলে নিজেই মই এনে চুনকামের কাজ করতে নেমে পড়েছিলেন স্বামীজি। নিবেদিতা জানতেন, বাচ্চাটি আর বাঁচবে না। সে বাঁচেনি; কিন্তু নিজের সমস্ত স্নেহ উজাড় দিয়েছিলেন নিবেদিতা। শুধু একটি জায়গায় নয়, সর্বত্র। কখনও প্লেগ হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ করছেন, কখনও নিজেই অকুস্থলে পৌঁছে যাচ্ছেন। আবার দৃঢ় সংগঠকের কাজও করছেন, অর্থ সংগ্রহ করছেন, নিবেদিতা ইংরেজি খবরের কাগজে সেবাকার্যের অর্থ সংগ্রহের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে মিশনের তরফে ডাকা এক সভায় স্বামীজীর উপস্থিতিতে ‘প্লেগ ও ছাত্রগণের কর্তব্য’ শিরোনামে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। স্বেচ্ছায় অনেক ছাত্ররাই এগিয়ে এসেছিল। প্রতি রবিবার সন্ধেবেলা ৫৭ নং রামকান্ত স্ট্রিটে জড়ো হয়ে, নিবেদিতা ছাত্রদের নির্দেশ দিতেন, কোন এলাকায় কী কর্মসূচি হবে তা ঠিক করে দিতেন। সচেতনতার প্রচার করতেন। এ কাজে পাশে পেয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিংবা জগদীশচন্দ্র বসুর মতো মানুষকে। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে মাঠে নেমে কাজ করতে গেলে বহু বিরোধিতা, সমলোচনা নিন্দার মুখে পড়তে হয়। বিবেকানন্দ কিন্তু পিছিয়ে আসেননি। বুঝতে পেরেছিলেন, ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যবিধি পৌঁছে দিতে হবে, গুজবের সঙ্গে লড়তে হবে। তবেই প্লেগ হারবে। কলকাতাবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়ে একটি প্রচারপত্র তৈরি করার ভার পড়ে নিবেদিতার উপর। স্বামীজির নির্দেশেই দু’দিন ধরে সিস্টার নিবেদিতা প্রথমে ইংরেজিতে তা তৈরি করেছিলেন, তারপর তা বাংলা ও হিন্দিতে অনূদিত হয়েছে।