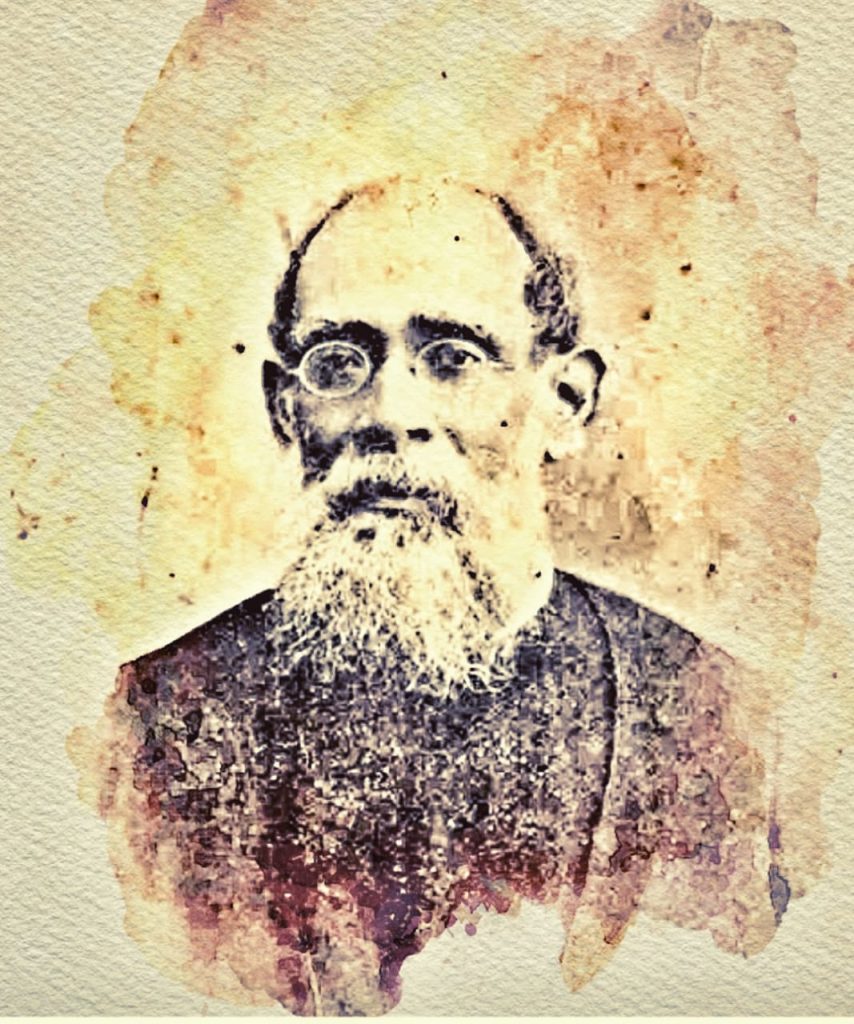

১৮৮৩ সাল। মে মাসের গরম। সকাল থেকেই রোদ ঝলসাচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্টের গেটের মুখে সেদিন ব্রিটিশ পুলিসের সংখ্যা ছিল বেশি। হাইকোর্টের সামনের রাস্তার ওপাশের ফুটপাতে লোক জড়ো হচ্ছিল ক্রমশ। ভিড় বাড়ছিল। বেশিরভাগই ছাত্র-যুব। মাঝবয়সি লোকেরাও ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে উপচে পড়ল ভিড়। চিৎকার-চেঁচামেচির মাঝেই শুরু হল স্লোগান, সাউটিং। একটা পুলিসের জিপ ঢুকছে তার মধ্যে পথ করে। হাইকোর্টের গেটের কাছে এসে থামল। খটাখট সাদা পুলিস অফিসাররা নামতেই সব পুলিসকর্মী লাইন দিয়ে ব্যারিকেড করে দাঁড়াল। জিপ গাড়ির প্রায় পিছন পিছন প্রবেশ করল একটি কালো পুলিস ভ্যান। উত্তেজিত জনতা যেন তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে তখন। ‘‘গো হেল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট’’, ‘‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’’, ‘‘উই স্ট্যান্ড ফর সুরেন ব্যানার্জি’’, ‘‘মেক ফ্রি সুরেন ব্যানার্জি’’ স্লোগানে স্লোগানে আদালতের সামনের চত্বর তখন সরগরম। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন কালো ভ্যানের দরজায়। একবার চশমাটা ঠিক করে নিলেন চোখে। দাড়িটাতেও হাত বুলিয়ে বিন্যস্ত করলেন। মাঝখানে চুলের সিঁথি। পরনে গ্রীষ্মকালীন কোট ও প্যান্ট। ছিপছিপে লম্বা। দাঁড়িয়ে হাত নাড়লেন ভিড়ের দিকে। জনতার গর্জনে কেঁপে উঠল চারপাশ। সামনেই ছাত্রদের দল। ব্যারিকেড ভেঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছতে চায় তাঁরা। ভ্যানের কাঁচের জানালা ভেঙ্গে গেল। নেতৃত্বে থাকা ছাত্রকে চিনতেন সুরেন্দ্রনাথ। ‘আশুতোষ মুখোপাধ্যায়’। হুগলির জিরাট গ্রামের ছেলে, প্রেসিডেন্সির মেধাবী ছাত্র। পরবর্তীকালে তাঁকেই ‘বাংলার বাঘ’ হিসেবে চিনেছিল ভারতবাসী।

কিন্তু ঠিক কি কারণে সুরেন্দ্রনাথকে আদালতে আনা হয়েছিল? সংবাদপত্র জগতের ইতিহাসে ‘সাংবাদিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস’ একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা। ১৮৮৩ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা হাইকোর্টের কোনও এক মামলায় বড়বাজারের বাসিন্দা ‘বটুকনাথ পণ্ডিতের’ কাছে যে ‘শালগ্রাম শিলা’ ছিল, তা বিচারপতি ‘জন ফ্রিসেন নরিসের’ নির্দেশে আনা হয় হাইকোর্টের বারান্দায়। এই পবিত্র শিলা আনা হয়েছিল বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়পক্ষের আইনজীবীদের পরামর্শেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠে গেল, ‘শালগ্রাম শিলা’ কি অপবিত্র হয়ে গেল কোর্টে আনার জন্য?

এই ঘটনার সমালোচনা করে ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘The Brahmo Public Opinion’ পত্রিকার সম্পাদক ‘ভুবনমোহন দাস’ (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাবা) ১৮৮৩ সালের ১৯শে এপ্রিল সংখ্যায় বেশ খানিকটা লেখেন। এরপর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত ইংরেজি পত্রিকা ‘The Bengalee’তে এর পাঁচদিন পর, ২৪শে এপ্রিল ভুবনমোহন দাসের লেখার প্রেক্ষিতে আরও কিছু লেখেন। ফলে এই ‘শালগ্রাম বিষয়ক লেখা’ থামল না। ‘ভুবনমোহন দাস’ ওই একই বিষয়ে আবার লিখলেন ২৬শে এপ্রিল তাঁর পত্রিকায়। এরপর সুরেন্দ্রনাথও পবিত্র শালগ্রাম শিলাকে কোর্ট চত্বরে আনার ঘটনাকে তীব্র সমালোচনা করে সম্পাদকীয় লিখলেন ২৮শে এপ্রিলের সংখ্যায়। যার অংশবিশেষ হল, ‘‘What are we to think of Judge who is so ignorant of the feeling of the people and so disrcspectful of their cherished conviction, as to drag into court and then to inspect, an object of worship which only Brahmins are allowed to approach?’’ আর এই মন্তব্যেই শুরু হয়ে গেল ‘আদালত অবমাননার মামলা’। ২রা মে, ১৮৮৩ সালে ‘কলকাতা হাইকোর্ট’ ‘The Bengalee’ পত্রিকার ‘সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়’ এবং ‘মুদ্রাকার-প্রকাশক রামকুমার দে’র নামে ‘রুল’ জারি করার নির্দেশ দিল এবং পরের দিন তা কার্যে পরিণত হল। বলা হল – ‘‘আদালত অবমাননা করার অপরাধে কেন জেলে যাইবেন না, তাহার কারণ প্রদর্শন করুন।’’

এই ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। বেশ কিছু মিটিং-মিছিল সংগঠিত হল। ‘স্টার থিয়েটারের সভাতে’ ‘সভাপতিত্ব’ করেছিলেন ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’। ‘সুরেন্দ্রনাথের জীবনীকার সূর্যকুমার ঘোষাল’ লিখছেন – ‘‘অভিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ও রামকুমার দে’র সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরীকরণের নিমিত্ত ৩রা মে বৃহস্পতিবার সুরেন্দ্রনাথের সুহৃদমিলনরূপ পরামর্শ-সভা বসিল। আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত, এই চারিজন বিশিষ্ট আইনাভিজ্ঞ পণ্ডিত তালতলার বেঙ্গলি অফিসে সম্মিলিত হইলেন।’’

তখনকার দিনে নামকরা সাহেব ‘ব্যারিস্টার জ্যাকসন সাহেব’, ‘গ্রিফিত এভানস্ সাহেব’, ‘ট্রিভিলিয়ান সাহেব’, রবার্ট এ্যালেন সাহেব’দের কাছে আর্জি জানানো হল সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে দাঁড়াতে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এঁরা কেউই রাজি হলেন না। অবশেষে সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে দাঁড়ালেন ‘উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়’ এবং ‘গণেশচন্দ্র চন্দ্র’ (ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রর ঠাকুর্দার বাবা)।

৩রা মে, রাতটা ‘সুরেন্দ্রনাথ’ ও ‘রামকুমার দে’ ‘উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খিদিরপুরের বাড়িতে’ কাটালেন। সেখানেই মামলাটি নিয়ে গভীর আলাপ-আলোচনাও হল।

৪ঠা মে, সকলেই হাইকোর্টে হাজির হলেন। এই মামলায় ছিলেন ‘পাঁচজন বিচারপতি’। ‘প্রধান বিচারপতি রিচার্ড গার্থ’, আর অন্যেরা হলেন, ‘ম্যাকডোনেল সাহেব’, ‘কানিংহ্যাম সাহেব’, ‘নরিস সাহেব’ এবং ‘রমেশচন্দ্র মিত্র’। ‘সরকারের পক্ষে’ দাঁড়ালেন ‘ব্যারিস্টার চার্লস, পল’ এবং ‘টিয়াপকার সাহেব’। আদালতে ‘রামকুমার দে’ বললেন, ‘‘আমি ইংরেজি লেখাপড়া জানি না; সম্পাদকের দায়িত্বে ও আদেশে ছাপার কার্য্য করিয়া থাকি।’’ ‘সুরেন্দ্রনাথ’ বললেন, ‘‘আমারই আদেশে রামকুমার দে কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব উহার দায়িত্বের জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী … আমি আমার কৃত সমালোচনা অকপটে প্রত্যাহারপূর্ব্বক আদালতের নিকট ভ্রান্তিদোষ স্বীকার করিতেছি এবং তজ্জনিত দণ্ডবিধান হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছি।’’ সেদিনের মতো মামলা মুলতুবি রইল।

৫ই মে, শনিবার ছিল ‘রায় দানের দিন’। সেদিন আদালত চত্বর ছিল লোকে লোকারণ্য। কোর্টের বাইরেও ছিলেন হাজার হাজার মানুষ, বহু ছাত্র এসেছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের ‘স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়’। তিনি তখন ‘বিএ’ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। এমনকী ‘পাইকপাড়ার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ’ এক লক্ষ টাকা নিয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল – যদি সুরেন্দ্রনাথের জরিমানা হয়, তাহলে টাকাটা তিনিই দিয়ে দেবেন।

রায়ে ‘রামকুমার দে’ মুক্তি পেলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের দু’মাসের ‘বিনাশ্রম কারাদণ্ড’ হল। পাঁচ বিচারপতির মধ্যে চারজন ইংরেজ বিচারপতি যখন কারাদণ্ডের পক্ষে মত দিলেন, তখন একমাত্র ভারতীয় বিচারপতি ‘রমেশচন্দ্র মিত্র’ বলেছিলেন – ‘‘আসামীর শুধুমাত্র জরিমানা করলেই আইনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে।’’ না, তাঁর কথা শোনা হয়নি, বরং তাঁকে কারাবাসের পক্ষেই মত প্রকাশ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল, তিনি রাজি হননি। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের জেল হয়ে গেল। আদালতের বাইরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল জনতা। সুরেন্দ্রনাথ গেলেন ‘প্রেসিডেন্সি জেলে’। উল্লেখ করতেই হবে – সাহেবদের পত্রিকা ‘The Statesman’ কিন্তু এর বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও কালো ফিতে ধারণ করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ‘The Indian Mirror’ সহ বহু সংবাদপত্র সুরেন্দ্রনাথের পাশে ছিল। সমগ্র ভারত জুড়ে অসংখ্য মিটিং মিছিল হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তি ঘটে ৪ঠা জুলাই, ১৮৮৩ সালে। ‘প্রবাসী’ সম্পাদক ‘রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়’ ১৯২৫ সালে স্মৃতিচারণ করেছিলেন – ‘‘সেকালে সুরেন্দ্রনাথ কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার মুক্তির সময় আবার পরিচয় পাওয়া যায়। যেদিন তাঁর খালাস পাইবার কথা, সেই দিন অতি প্রত্যুষে হাজার হাজার লোক প্রেসিডেন্সি জেলের অভিমুখে যাত্রা করে। উহা তখন হরিণবাড়ি জেল নামে অভিহিত ছিল। এখন গড়ের মাঠে যেখানে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি মন্দির অবস্থিত, উহা তাহার নিকট ছিল। সেদিন শেষ রাত্রি হইতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকে। আমরা ভিজিতে ভিজিতে জেলের ফটকের নিকট পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ পরে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহাকে রাত্রি থাকিতেই মুক্তি দিয়া গাড়ি করিয়া তালতলায় তাঁহার পৈতৃক বাটিতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন আবার জনতা তালতলা অভিমুখে রওনা হইল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, সুরেন্দ্রনাথের গৃহ জনাকীর্ণ, আর স্থান নাই; তাঁহার বন্ধু আনন্দমোহন বসু মহাশয় বক্তৃতা করিতেছেন।’’

বিশিষ্ট ’প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক রামগোপাল সান্যাল’ ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বই ‘A General Biography of Bengal Celebrities’-এ সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন – ‘‘চার জুলাই তাঁকে (সুরেন্দ্রনাথ) অভিনব উপায়ে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল কর্তৃপক্ষ জানতেন যে, তাঁর সম্মানে বিরাট জনপ্রিয় সমাবেশ হবে, তাই তাঁকে জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক নজিরবিহীন, পথ অবলম্বন করলেন। জেলার সাহেব তাঁকে ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে তুলে দিলেন এবং একটি হ্যাকনি গাড়িতে চাপিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে চালাবার নির্দেশ দিলেন, কেন না জেলার সাহেব জানতেন এই রাস্তায় জনসাধারণ জমায়েত হবেন না। আর এইভাবেই তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন।’’ (বঙ্গানুবাদ)

‘সুরেন্দ্রনাথের জীবনীকার সূর্য্যকুমার ঘোষাল’ লিখছেন – ‘‘সুরেন্দ্রনাথ যদিও গর্ভধারিণীর নিকট তালতলায় থাকিতেন না, কিন্তু প্রতিদিনই প্রায় জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন … কারামুক্ত সুরেন্দ্রনাথ জননীকে প্রণামাদি করিয়া, সমাগত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে যথোপযুক্ত অভিবাদন করিলেন। তৎপরে জানিতে পারিলেন যে, জেলের নিকট অসংখ্য লোক তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কাজেই আবার তিনি জেলখানার নিকট গমন করিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে পাইয়া সকলে আনন্দ সহকারে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন। অনন্তর সকলেই তাঁহার সহিত তালতলায় আসিলেন। বেলা দশটার সময় সুরেন্দ্রনাথ সকলকে আদর আপ্যায়ণে ও বন্ধুবান্ধবগণকে প্রীতিভোজে পরিতুষ্ট করিলেন।’’

সুরেন্দ্রনাথের এই কারাবাসের পরবর্তীকালে সুদূরপ্রসারী ফল হয়েছিল। ‘জাতীয় সংহতি’ এবং ‘জাতীয়তাবোধের উন্মেষে’ ইন্ধন জুগিয়েছিল সমগ্র ভারতেই। পথ প্রশস্ত হয়েছিল ‘ন্যাশনাল কনফারেন্স’ এবং ‘ন্যাশনাল কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠারও।

বাঙালির এই জাত্যাভিমানকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার সময়ের সন্ধিক্ষণ তখন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাগ্মীতা’ আকর্ষণ করছিল তরুণ প্রজন্মকে। বাঙালির মেরুদণ্ড সোজা করার আহ্বানে অগ্রণী পথিক অগ্রজ ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’, ছিলেন ‘কেশবচন্দ্র সেন’, ‘সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর’ প্রমুখ। পথ দেখাচ্ছিলেন ‘দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর’ ও ‘রামমোহন রায়’দের ‘ব্রাহ্ম সমাজ’ আর অন্যদিকে ‘ডিরোজিও’র দামাল ছাত্ররা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা ‘দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়’ ছিলেন ডিরোজিও সাহেবের স্নেহধন্য ‘প্যারীচাঁদ মিত্রের’ প্রিয় বন্ধু। ‘দুর্গাচরণ’ মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া ছিলেন। ডেভিড হেয়ারের প্রিয় ছাত্র হলেও, সেই সময়কার ‘ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট’-এর সমর্থক ছিলেন তিনি। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে সুরেন্দ্রর ঠাকুর্দার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ‘লিবারাল’ বাবার বিরোধাভাষের মধ্যেই কেটেছিল তাঁর ছেলেবেলা। ঠাকুর্দার পাঠশালা থেকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলেদের স্কুল ‘পেরেন্টাল আকাদেমিক ইনস্টিটিউশন’, সেখান থেকে ‘হিন্দু স্কুল’, তারপর ‘ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি’। তিনি আধুনিক মনস্কতায় বেড়ে উঠেছিলেন তাঁর বাবার প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে।

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল ১৮৪৮ সালের ১০ই নভেম্বর। ১৮৬৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর ‘রমেশচন্দ্র দত্ত’ ও ‘বিহারীলাল গুপ্ত’কে পাশে নিয়ে তিন বন্ধু জাহাজে চেপে পাড়ি দিয়েছিলেন ইংল্যান্ড। তার আগের দিনই বারাকপুরের পিতৃগৃহ থেকে ‘মাইকেল মধূসুদন দত্তের কাশীপুরের বাড়িতে’ চলে এসেছিলেন সুরেন্দ্র। রাতে ছিলেন সেখানেই। ‘মধূসুদন দত্ত’ ছিলেন তাঁর বাবার বিশেষ বন্ধু। পরের দিন স্টিমারে করে ‘খিদিরপুরে জাহাজঘাটে’ ‘মধূসুদন দত্ত’ তাঁকে উঠিয়ে দিতে এসেছিলেন নিজেই। বারাকপুর থেকে সাতসকালে বাবাও চলে এসেছিলেন সাতসকালে। এর ঠিক ছ’বছর আগে কলকাতায় তৈরি হয়েছিল ‘হাইকোর্ট’। ‘ব্যারিস্টার’ বা ‘আইসিএস’ হওয়ার জন্য বাঙালি ‘ভদ্রলোক’ উচ্চশ্রেণীর একটা অংশ তখন বিলেতমুখো হচ্ছিল। কিন্তু বছর কুড়ির সুরেন্দ্রনাথ ‘ব্যারিস্টার’ নয়, ‘আইসিএস’ হওয়ার উদ্দেশে জাহাজে চেপেছিলেন। পরের বছর ‘আইসিএস’ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পাসও করেছিলেন। কিন্তু ‘ডিসকোয়ালিফায়েড’ হয়েছিলেন ‘বয়সের গণ্ডগোলে’! তখন ‘আইসিএস পরীক্ষার বয়সসীমা ছিল’ ১৬ থেকে ২১ বছর বয়সের মধ্যে। ‘কলকাতা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটে’ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স উল্লেখ করা ছিল ১৬। সেই সার্টিফিকেটটি ইস্যু করা হয়েছিল ১৮৬৩ সালে। তাহলে ১৮৬৯’তে তার বয়স ২১ পেরিয়ে যাচ্ছে, যে বছরে তিনি ‘আইসিএস’ দিয়েছিলেন। অতএব বাদ দেওয়া হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। পাস করা সত্যেও। তিনি আপিল করেছিলেন। তাঁর বেশ কয়েকটি প্রশ্ন ‘জাত্যাভিমানকে’ প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তিনি তুলে এনেছিলেন ‘ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ অবহেলার প্রশ্নও’। তাঁর সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ‘মহারাজ রমানাথ ঠাকুর’, ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’, ‘মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর’, ‘রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র’ প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। ভারতবর্ষের নানা কাগজে লেখা হয়েছিল এই ঘটনার প্রতিবাদী লেখা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যাপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী, ‘A Nation on Making’ বইটির এক জায়গায় লিখছেন, ‘‘I won the case but my father died on 20th Feb, 1870’’। তিনি পিতার মৃত্যুর খবর পেয়েছিলেন বিদেশেই। তাঁকে আবার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি পাশ করেছিলেন ১৮৭১ সালে।

১৮৭১ সালের আগস্ট মাস। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ঘোড়ার গাড়ি থেকে একদম হাওড়া স্টেশনের সামনে নামলেন ‘কেশবচন্দ্র সেন’। গাড়োয়ান ছাতা খুলে ধরে হাওড়া স্টেশনের পূবমুখো দোরগোড়ায় পৌঁছে দিল। হাওড়া স্টেশনের সামনে পাথরপাতা পথে ঘোড়া পা ঠুকছে। উল্টোদিকে গঙ্গার গা বরাবর নেটিভদের ঘোড়ার গাড়ি রাখার জায়গা। আর সাহেবদের ঘোড়ার গাড়ি রাখার জায়গা স্টেশন লাগোয়া। একটু দূরে স্টেশনের বাঁদিকে সারসার পালকি। বেহারারা আশেপাশে হোগলার শেডের তলায়। কেশবচন্দ্র স্টেশনে ঢুকলেন। সুরেন্দ্র জাহাজ থেকে বোম্বেতে নেমেছিলেন। বোম্বে থেকে ট্রেনে করে কলকাতা আসছিলেন। ‘কালাপানি’ পেরিয়ে আসা, ‘ম্লেচ্ছদের দেশ’ থেকে আসা লোক সরাসরি গোঁড়া ব্রাহ্মণ বাড়ি ঢুকতে পারবে না। তাই ‘কেশব সেন’ তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের বাড়ি। এর বেশ কিছুদিন পর মা ও ভাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিবারে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, যা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য। ‘কলকাতা টাউন হলে’ ‘কেশবচন্দ্র সেন’, ‘সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর’ এবং ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে’ সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। ‘সিলেটে’ প্রথম পোস্টিং পেয়েছিলেন ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট’ পদে। সেখানে আবার বিতর্ক। ‘জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস সি সাথারল্যান্ড’ তাঁর বিরুদ্ধে ‘ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা’ না পাশ করতে পারা ও ‘কাজে গাফিলতির অভিযোগ’ এনেছিলেন। ফলে আবার তাঁকে বিলেত যাত্রা করতে হয়েছিল। আবার আপিল। কেস। কিন্তু সেবারে ফিরে এসেছিলেন ‘পরাজিত বিধ্বস্ত নায়ক’। ‘বিদ্যাসাগর’ তাঁকে ‘মেট্রোপলিটন স্কুলে’ দু’শো টাকার মাস-মাইনের ‘ইংরাজি অধ্যাপক’ হিসেবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ১৮৭৫ সালে। তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। তারপর ‘সিটি কলেজ’, তারপর ‘চার্চ কলেজ’, তারপর ‘প্রেসিডেন্সি ইনস্টিটিউশন’ … ১৮৭৫ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছিলেন আর ‘বাগ্মী’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন শিক্ষিত সমাজে। এই সময়ে তাঁর ‘তেজস্বী বক্তৃতায়’ ব্রিটিশ বিরোধী ভারতবাসীর উঠে দাঁড়াবার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল বাংলার শিক্ষিত যুব সমাজ। সেই বক্তৃতায় উদ্দীপিত হয়েছিলেন ‘বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়’, ‘আনন্দমোহন বসু’ আরও অনেকেই। আবার একইদিকে ‘প্রেসিডেন্সি ইনস্টিটিউশনে’ অধ্যাপনার সময় তাঁর নাম পাল্টে ‘রিপন কলেজ’ করার বিষয়েও উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি – ‘‘With Lord Ripon’s permission, obtained on the eve of his departure, I named the institute after him, and it is now knoen as Ripon College.’’ (A Nation in Making – S. N. Banerjee)

মার্চ মাস। গঙ্গার ধার বরাবর সবুজ গাছের সারি। অদূরে জাহাজের চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া উঠছিল আকাশে। হাওড়ার ব্রিজ পেরিয়ে বহু মানুষ পায়ে হেঁটে পৌঁছে গিয়েছিলেন ‘টাউন হলে’। টাউন হলের পাশে ‘গভর্নর হাউসের’ বিশাল বাগান। তাঁর পাশে ‘হাইকোর্ট’। ‘সাহেব পাড়া’ কাছেই। ‘রাইটারদের লাল অফিস’, ‘রাইটার্স বিল্ডিং’। সামনেই বিরাট জলাশয় সহ বাগান। ‘টাউন হলে’ সেদিন ছাত্রদের ভিড় উপচে পড়েছিল। ‘ভলান্টিয়াররা’ সামলাতে পারছিলেন না সেই ভিড়। মঞ্চে বসে ছিলেন ‘কেশবচন্দ্র সেন’, সভাপতি সেদিনের সভার। ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। ‘আনন্দমোহন বোস’ – ‘সম্পাদক’ আর ‘অক্ষয় কুমার সরকার’ – ‘সহঃ সম্পাদক’। ‘প্রধান অতিথি’ – ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ ও ‘বিশেষ অতিথি’ – ‘প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর’। সেটা ছিল ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম পাবলিক মিটিং’। বলা যায় ‘ভারতবর্ষে প্রথম নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রথম সংগঠিত দল গঠন’। ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ তৈরি করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬শে জুলাই ১৮৭৬ সালে। সঙ্গে যেমন পেয়েছিলেন একঝাঁক কলেজ পড়ুয়া তরুণকে, তেমনই সঙ্গে পেয়েছিলেন প্রাজ্ঞ ‘কেশবচন্দ্র’, ‘বিদ্যাসাগর’ এবং ‘প্রিন্স দ্বারকানাথের’ মতো সমাজের বিদ্বজ্জনদের। সেদিন যেন বাঙালি তরুণ সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল টাউন হলের সভায়।

২৪শে মার্চ ১৮৭৭। দিনটি মনে হয় ‘জাতিয়তাবাদী চিন্তার বীজ’ বপনের দিন। ‘বিদ্যাসাগর’ যদিও চেয়েছিলেন ‘বেঙ্গল অ্যসোসিয়েশন’ নামকরণ, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে তখন ছিল ভারতবর্ষের স্বপ্ন। এর পরের দু’বছর তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন আর মিটিং করেছিলেন। ‘হেনরী কটন’ তাঁর ‘নিউ ইন্ডিয়া’ বইতে লিখেছিলেন – ‘‘The educated classes are the voice and brain of the Country. The Bengalee Babu now rule public opinion from Peshwar to Chittagong.’’ এবারে একটা ‘মুখপত্র’ দরকার সংগঠনের। ‘বেচারাম চট্টোপাধ্যায়’ কিছুদিন চালিয়েছিলেন ‘Bengalee’ বলে একটি পত্রিকা। গ্রাহকের অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া সেই পত্রিকা কিনে নিয়েছিলেন সুরেন্দ্র। ১৮৭৯ সাল থেকে তাঁর সম্পাদনায় ‘Bengalee’ অসম্ভব সাড়া ফেলেছিল শিক্ষিত জনমানসে। ‘ব্রিটিশ বিরোধী লেখায়’ ও ‘ভারতীয়দের জ্যাত্যাভিমান উস্কে দেওয়ার লেখায়’ পত্রিকার পাতা ভরিয়ে তুলেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করেছিল তাঁকে। তাঁকে কোর্টে আনার সময় হাইকোর্টের সামনে ছিল উত্তাল জনসমুদ্র। উত্তাল ছাত্রদের নেতৃত্বে দেখা গিয়েছিল ‘আশুতোষ মুখোপাধ্যায়’কে। অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, এমনকি ‘আশুতোষ’ও। ৫ই মে ১৮৮৩ থেকে ৪ঠা জুলাই ১৮৮৩ পর্যন্ত হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস।

যেদিন তাঁর ‘কারাবাসের আদেশ’ হয়েছিল, সেই ১৮৮৩ সালের ৫ই মে সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ ছিল কলকাতায়। বাংলায় প্রথম ‘বিদেশিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সরাসরি রূপরেখা’ তৈরি হয়েছিল। বাংলায় প্রথম খোলা আকাশের নীচে ‘পাবলিক মিটিং’ শুরু হয়েছিল ওই সময় থেকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জেল থেকে বেরিয়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সংগঠন বাড়ছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল ‘জাতীয়তাবাদের সুর’। তখনও ‘কংগ্রেস’ আত্মপ্রকাশ করেনি। ১৮৮৩ সালের ২৮শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বর কলকাতায় হয়েছিল প্রথম ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ এর ‘প্রথম অধিবেশন’। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন প্রতিনিধি। ১৮৮৫ সালে হয়েছিল ‘দ্বিতীয় অধিবেশন’। সেইসময় ‘কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশ’ ঘটেছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রস্তাব এসেছিল ‘কংগ্রেসে’ যোগ দেওয়ার। ১৮৮৬ সালে ‘কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে’ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর দল নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন ‘কংগ্রেসে’। এরপর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে’ ছিলেন। ১৮৯৫ এবং ১৯০২ সালে তিনি ‘জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি’ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ’রাজনৈতিক চালচিত্র’ তখন দ্রুত পাল্টাচ্ছিল। বাংলায় তৈরি হচ্ছিল ‘অরবিন্দ ঘোষের’ নেতৃত্বে ‘গুপ্ত সমিতি’। গড়ে উঠেছিল ‘অনুশীলন সমিতি’, তারপর ‘যুগান্তর’ দল যাঁরা ‘সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে’ স্বাধীনতা চাইছিলেন। এরপরে ‘কংগ্রেসে গান্ধীজির উত্থান’; ‘সুভাষচন্দ্র বসু’, ‘নেহরু’দের মতো নেতৃত্ব ‘কংগ্রেসের’, ‘পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে’ ছিলেন। সেখানে সুরেন্দ্রনাথের ‘নরম পন্থা’ বা ‘মডারেট’ ভাবধারা, ‘নিবেদনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বের সংখ্যা বাড়িয়ে ক্ষমতা দখলের ভাবনা’ পরিত্যাজ্য হচ্ছিল।

১৯১৮ সালে অত্যন্ত ‘তিক্ত অভিজ্ঞতা’ নিয়ে ‘কংগ্রেস’ ত্যাগ করেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁর ‘চিন্তাভাবনা’ ইতিহাসে ‘সমালোচিত’ হয়েছে ও হতেই পারে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ছিলেন ‘প্রথম বাঙালি’, যিনি সংগঠিত করতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষে ‘রাজনৈতিকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বধর্মের ঐক্যমত’ গড়ে তুলতে। যিনি প্রথম ‘জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র’ প্রোথিত করেছিলেন দেশের মানুষের মননে। ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছিল। সেইদিনও তিনি তাঁর পূর্বনির্ধারিত মিটিং করেছিলেন। এরপরে ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১১’তে ঘটেছিল তাঁর ‘স্ত্রী-বিয়োগ’। তখন তিনি ‘রাজনৈতিক ভাবে দ্বিধাদীর্ণ’।

১৯২৫ সালের ৬ই আগস্ট ৭৭ বছর বয়সে বারাকপুরের বাড়িতেই জীবনাবসান হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের। তিনি আজ শুধু মাত্র ‘একটি কলেজের নাম’ ও ‘একটি রাস্তার নাম’ হিসেবেই থেকে গিয়েছেন। কিন্তু বাঙালিকে ‘শিড়দাঁড়াটা’ ‘সঠিক শিড়দাঁড়ার অবস্থানে’ রাখতে শিখিয়েছিলেন তিনিই।

(তথ্যসূত্র:

১- কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ – সূর্য্যকুমার ঘোষাল (১৯১১)। ২- মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৩২।

৩- A Nation in Making, Surendranath Banerjee (1925).

৪- প্রবাসী ভাদ্র, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।

৫- A General Biography of Bengal Celebrities, Ramgopal Sannyal (1889).

৬- New India, Henry Cotton.

৭- সুরেন্দ্রনাথের সাংবাদিক সত্ত্বা, ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ, সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকা, ১০ই নভেম্বর ২০১৯ সাল।)

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত