তাঁর রচিত ‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় … যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক বালিকাদের এবং তাঁদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।”

এবারে তাঁর লেখা ‘বেতাল ষড়বিংশতি’ গল্পের একটা অংশের দিকে নজর দেওয়া যাক –

‘‘রাত্রি প্রায় তিনটা হইল। এমন সময় এক জন থিয়েটারী বীর সেই শ্মশান-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌরীশঙ্কর একবার থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। সে স্থানে এক জন অভিমন্যু সাজিয়া আসিয়াছিল। থিয়েটারে যাঁহারা বীর সাজেন, তাঁহারা মনে করেন যে, খুব চীৎকার করিতে পারিলেই বীরত্ব প্রদর্শন করা হয়। থিয়েটারের রীতি অনুসারে অভিমন্যুও ভয়ানক চীৎকার করিয়াছিল। তাঁহার চীৎকারে অনেক লোকের কান হইতে পোকাববাহির হইয়া গিয়াছিল; অনেক লোকের কর্ণে তালি লাগিয়াছিল; তাহা ভিন্ন চারি পাঁচ জনের কর্ণতন্তু ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; চারি পাঁচ জনের কর্ণটহে ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। সেই হতভাগারা জন্মের মত বধির হইয়া গিয়াছে। গৌরীশঙ্কর চীৎকারে অস্থির করেন। সেই অবধি থিয়েটারী বীরকে তিনি বড় ভয় করেন। এখন সেই থিয়েটারী বীর শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। থিয়েটারী বীর অতি কর্কশ স্বরে ঘোর চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,–রে রে রে, কে রে তুই? যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি! জানিস আমি থিয়টারী বীর। এ জগতে এমন কে আছে যে আমার চীৎকার সহ্য করিতে পারে? আমার কর্কশ বচনে কাহার না কান ঝালাপালা হয়? আমি যখন থিয়েটারের তক্তার উপর দাঁড়াইয়া ঘোর রবে চীৎকার করিতে থাকি, তখন কোন্ দর্শক, কোন্ শ্রোতা না কর্ণে আঙ্গুলি প্রদান করে? কে না আমাকে শত শত গালি দিয়া থাকে? কে না বলে যে, যবনিকাপতন হইলে বাঁচি? যুদ্ধং দেহি। যুদ্ধং দেহি।’’

এরূপ ‘থিয়েটারী বীর’ আর তাঁর ‘চিৎকার’ নিয়ে গল্পের ভৌতিক আবহের মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর বোধহয় কেউ করতে পারেননি। তাঁর থেকেও বড় কথা, বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন লেখক নিজের লেখায় এরূপ ‘থিয়েটারী বীর’ – যাঁর ‘চিল চিৎকার’ করে সংলাপ বলার জন্য, দর্শকরা কানে ‘কালা’ হয়ে যান – এরূপ কল্পনা করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ আছে।

তাঁর লেখা ডমরুধরের কয়েকটি গল্পের দিকে নজর দেওয়া যাক –

১) এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে ডমরুধরের স্থুল শরীর থেকে যেই সূক্ষ্ণ ডমরুধর বেরিয়ে এসেছে অমনিই সেই সন্ন্যাসী ফুড়ুৎ করে ঢুকে গিয়েছে ডমরুর স্থুল শরীরের ভেতর। কিছুতেই সে আর ডমরুর শরীর ছাড়বে না। ডমরুধর মন খারাপ করে চলে এলেন জঙ্গলে। সেখানে ছিল এক বাঘ। এক কাঠুরিয়ার সাহায্য নিয়ে পিছন থেকে বাঘের লেজ গাছের গুঁড়িতে এইসা পেঁচিয়ে ধরলেন যে বাঘ ভয়ের চোটে পালানোর জন্য বেজায় চেষ্টা করে শেষে পাকা আমকে পিছন থেকে চাপ দিলে যেমন আঁটি বেরিয়ে যায়, তেমনি বাঘের ছাল থেকে আসল বাঘটা বেরিয়ে গেল সড়াৎ করে। পড়ে রইল শুধু ছাল। সেই ছালের ভেতর ডমরুধর ঢুকে আবার ফিরলেন নিজের বাড়ি। এবার সন্ন্যাসী তো সেই বাঘ দেখে সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ডমরুর শরীর ছেড়ে আবার সূক্ষ্ণ শরীর ধারণ করল। আর অমনিই ডমরু বাঘের ছাল থেকে বেরিয়ে সুড়ুৎ করে আবার নিজের শরীরে। সন্ন্যাসী তখন পালিয়ে বাঁচে। ডমরুধরও সেইযাত্রা নিজের শরীর ফেরত পেয়ে বকি আয়ুটুকু কাটানোর সুযোগ পেলেন।

২) ডমরুধর একবার গেলেন মশা শিকার করতে। বাদুড়ের মতো পেল্লায় সাইজের সব মশা। মশারির বর্ম পরে সাঁওতালদের নিয়ে মশাদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলেন তিরধনুক হাতে। মানুষের গন্ধ পেয়ে যেই ঝাঁকে ঝাঁকে মশারা আক্রমণ করল অমনই তির মেরে তাদের বধ করতে লাগলেন ডমরু। রাত্রে সেইসব মৃত মশার শুঁড় কেটে আগুনে পুড়িয়ে

সাঁওতালরা নাকি মহানন্দে ভোজ দিল। পঁয়ত্রিশ দিনে কয়েক লক্ষ মশা মেরে ফিরে এসেছিলেন ডমরুধর। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি মশার শুঁড় নিয়ে এসে বাড়ির পাশের পুকুরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেগুলিই নাকি পরে জোঁক হয়ে গেছিল।

৩) কুমির শিকার করতে গেলেন ডমরুধর। সে কুমির নাকি তালগাছের মতো বড়। গ্রামে ঢুকে লোকের ঘরে দেওয়ালে সিঁদ দিয়ে মানুষ, গরু চুরি করে নিয়ে যায়। তো পাঁচশ লোকের সঙ্গে একলা লড়াই করল সেই কুমির। তারপরে হার মানল। মৃত কুমিরকে ডাঙায় তুলে তার পেট চিরতেই সকলের চোখ কপালে। কয়েক দিন আগে এক সাওঁতালি মহিলাকে তার বেগুনের ঝুড়ি সমেত এই কুমির আস্ত খেয়েছিল, সে সাঁওতালিনি নাকি তখন কুমিরের পেটের ভেতর বসে বেগুন বেচছে। কিন্তু বেচছে কাকে? ডমরুধরের সোজা উত্তর, তাড়াহুড়োয় বেগুনওয়ালিকে সেই প্রশ্ন আর করে ওঠা হয়নি।

৪) ডমরুধরের কথায়, তিনি যখন কলকাতায় চাকরি করতেন তখন তাঁর কাছে রোজ সন্ধের পর সাহেবি পোশাক পরে একজন আসতেন এবং টানা দু’ঘণ্টা ডমরুধর যা বলতেন, লিখে নিয়ে যেতেন। সেই লোকটি আর কেউ নয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেলকে মেঘনাদবধ কাব্য আগাগোড়া ডমরুধরই বলে দিয়েছিলেন। তবে বিনিময়ে মাইকেল খুব বেশি টাকা দিতে পারতেন না ডমরুকে। টাকা দিতেন বঙ্কিম। কোনও দিন পাঁচ কোনওদিন দশ। যেদিন ডমরু দুর্গেশনন্দিনী শেষ করে বঙ্কিমের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, বঙ্কিম তাঁকে একশ টাকা দিয়ে বলেছিলেন তিনি বেঁচে থাকতে যেন এই কথা প্রকাশ না পায়।

তাঁর জীবন অতীব বিচিত্র। কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের থেকে কম নয়। তিনি একবার হাতি ধরা দলের সঙ্গে মিশে চলে গিয়েছিলেন নাগপুরের বনে! খিদের জ্বালায় কখনও তেঁতুল পাতা চিবিয়ে দিন কাটিয়েছিলেন, আবার কখনও সারাদিনে শুধু এক লোটা জল খেয়ে তাঁর দিন কেটেছিল। আবার কোনও দিন সেটাও জোটেনি। মাত্র ন’বছর বয়েসে নিজে এক লিপিমালা আবিষ্কার করে মাটির চাকতি আর কাঠের ফলকে লিখে রাখতেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, তাঁর ছোটবেলার সৃষ্টি ওই বর্ণমালার সঙ্গে ‘শর্টহ্যান্ড রাইটিং’-এর জনক পিটম্যানের হরফের অদ্ভুত মিল পাওয়া যায়! ভাবতে কোথায় বোধ হয় একটু হলেও অসুবিধে লাগে, ইনিই ‘লুল্লু-ডমরুধর চরিতের স্রষ্টা’, ‘ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়’!

‘ত্রৈলোক্য’ শব্দটির অর্থ হল – ‘স্বর্গ মর্ত পাতাল এই ত্রিলোকের সমষ্টি’। আর ‘নাথ’ শব্দের অর্থ হল – ‘প্রভু’। ‘ত্রৈলোক্যনাথ’ অর্থাৎ ‘ত্রিলোকের প্রভু’। তাঁর নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি বাস্তবেও ছিলেন তাই।

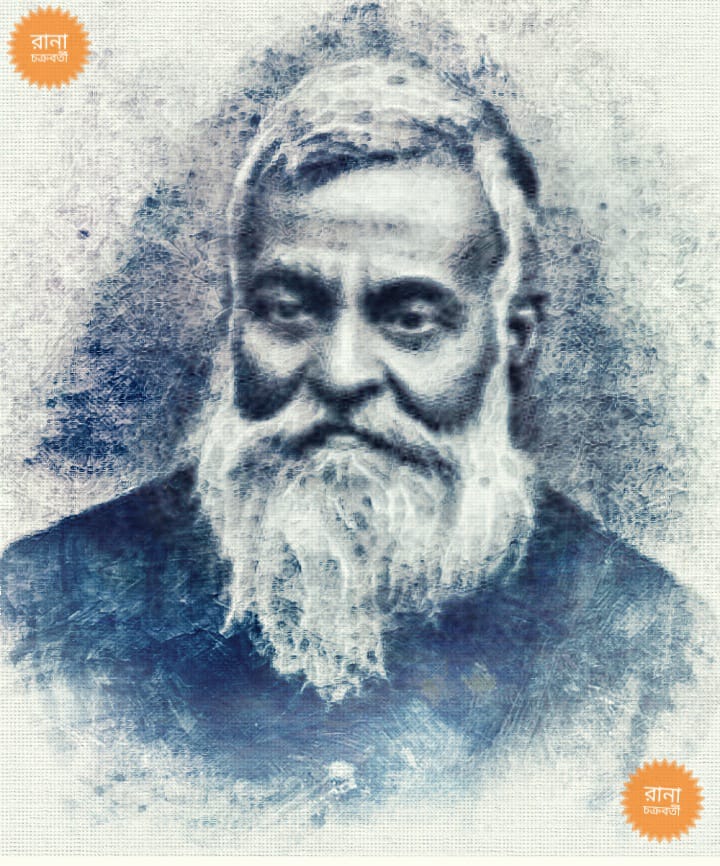

বাংলা সাহিত্যে ‘উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তক’ হিসেবে ‘ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়’ পরিচিত। ছোট থেকে কত যে বাঁকের মুখে পড়েছে তাঁর জীবন! এই সরু খাঁড়ি, তো পরক্ষণেই উত্তাল মোহনা। তার অল্প বাদেই ডোবা-পানা পুকুর!

তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত শ্যামনগরের কাছে রাহুতা গ্রামে ১৮৪৭ সালের ২২শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ‘বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়’। তাঁর পিতা ছিলেন গরিব ব্রাহ্মণ। মা নিছক ঘরনি। ত্রৈলোক্যনাথ চুঁচুড়ার ডাফ সাহেবের স্কুল ও ভদ্রেশ্বরের কাছে তেলিনীপাড়া বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। খুব অল্পবয়েসেই বাবা-মাকে হারিয়ে ক্লাস ফাইভেই শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথের।

দারিদ্র তখন হামলে পড়েছে। পেটের জ্বালায় একদিন বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন তিনি। তখন তিনি সবে আঠেরো। লক্ষ্য ছিল মানভূমে এক আত্মীয়ের বাড়ি যাবেন। কিন্তু রানিগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই পকেটের পয়সা শেষ হয়ে যায়। এ দিকে রানিগঞ্জ থেকে মানভূম ছিল আরও তিনদিনের পথ। তা’ও আবার বন পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হত। পকেটে পয়সা নেই, অতএব ঠিক করেছিলেন হেঁটেই ওই রাস্তা পার করবেন! সাঁতরে দামোদর নদ পেরোতেই পরিচয় হয়েছিল এক বিহারি চাপরাশির সঙ্গে। চাপরাশি তাঁকে লোভ দেখিয়েছিল, ‘‘অসমে গেলে তোমার ভাল চাকরি হবে। আমি তোমায় পাঠাতে পারি।’’ ত্রৈলোক্যনাথ রাজি হয়েছিলেন। সেই লোকটির সঙ্গেই রানিগঞ্জ গিয়েছিলেন। গিয়েই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছিলেন! চাপরাশিটির বাড়িতে পৌঁছানোমাত্র কুলিদের মস্ত একটা দল তাঁকে আটক করে ফেলেছিল। তরুণ ত্রৈলোক্য তখন বুঝতেই পারেননি ওই কুলিরা আসলে ফাঁদে ফেলে কুলি বানিয়ে তাঁকে ভিনদেশে পাচার করার তালে ছিল। তাঁর কপাল ভাল ছিল। ওখানেই তাঁর পরিচয় হয়ে গিয়েছিল ওই বিহারি চাপরাশিরই এক বাঙালি রক্ষিতার সঙ্গে। ছেলেটির মায়ায় পড়ে গিয়েছিলেন মহিলা। একদিন পরে সেই রক্ষিতার সাহায্যেই ত্রৈলোক্যনাথ জঙ্গল দিয়ে পালিয়েছিলেন। জঙ্গলের মধ্যের রাস্তার ধারে ধারে ছিল বুনো কুলের গাছ। খিদে পেলে সেই কুল খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন জঙ্গলের সারাটা পথ।

সংসারের অসচ্ছলতার জন্য ১৮৬৫ সালে রোজগারের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ত্রৈলোক্যনাথ। দ্বারকা (বীরভূম) উখড়া (রাণীগঞ্জ) ও শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতার কাজ করেন। কিন্তু কোথাও কাজ পছন্দ না হওয়ায় কটকে চলে যান। ১৮৬৮ সালে কটকে জেলার পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর হন। কটকে ওড়িয়া ভাষা শিখে ওড়িয়ে ‘উৎকল শুভকরী’ নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। পুলিশের চাকরি করাকালীন বিখ্যাত স্যার উইলিয়াম হান্টার সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হন। হান্টার সাহেব তাঁর অগাধ পান্ডিত্যে সন্তুষ্ট হয়ে ১৮৭০ সালে কলকাতায় নিজের বেঙ্গল গেজেটিয়ার সংকলন অফিসে কেরানীর পদে নিযুক্ত করেন। এরপর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের অফিসে প্রধান কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। পরে বিভাগীয় ডাইরেক্টরের একান্ত সহকারী হন।

ঘনাদা টেনিদার জন্মের বহু আগে এই মানুষটিই ডমরুধরের নামে হাসিমজা মেশানো গালগল্পে আসর জমিয়ে দিয়েছিলেন বারবার! সেটা আজ ভাবতে অনেকেরই অবাক লাগতে পারে।

জীবনে চূড়ান্ত কষ্ট, অনাহার, অভাব ছিল তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। চিঁড়ে নুন, একটু লঙ্কা – তাই খেয়েই কাটিয়েছিলেন দিনের পর দিন। কখনও তাও জোটেনি। তা’বলে মাথা নোয়াননি কখনও। ভয়ঙ্কর অনটনেও এক পয়সা ধারও নেননি কারও কাছে।

আত্মজীবনীর এক জায়গায় ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর এক যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে – “সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পঁহুছিলাম। মেমারি স্টেশনের পুষ্করিণীর সান-বাঁধা ঘাটে পড়িয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, দু’দিন আহার হয় নাই; অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি, তো কাল প্রাতে আরও দুর্বল হইয়া পড়িব। সুতরাং এখনি পথ চলা ভাল। রাত্রিতেই পথ চলিতে শুরু করিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না। একটা তেঁতুল গাছে চড়িয়া তেঁতুল পাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা বারোটায় মগরায় আসিলাম।’’

জীবনে বহুবার এমনটা ঘটেছিল তাঁর সঙ্গে। কখনও নিজের একমাত্র ছাতাটি বন্ধক দিয়ে একপয়সা ধার নিয়ে দুমুঠো খেতে পেয়েছিলেন, কখনও পরনের একমাত্র কাপড়টিও বেহাত হয়েছিল। কখনও আবার খিদেয় কাতর হয়ে পথে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে ছিলেন। তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল মড়া পোড়ানোর ডোমেরা।

দেশে তখন বারবার এখানে ওখানে দুর্ভিক্ষ, মড়ক লেগেই থাকত। ত্রৈলোক্যনাথকে চিন্তায় পেয়ে বসেছিল – কী করে এই মড়ক রোখা যায়! অদ্ভুত এক উপায় বার করেছিলেন তিনি! যাতে সত্যি করেই ভয়ঙ্কর এই বিপদ থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পেয়েছিল তখনকার অভাগা মানুষ!

তাঁর আত্মজীবনীতে রয়েছে সে কথাও। নিজেই নিজেকে ত্রৈলোক্যনাথ সম্বোধন করে লিখছেন,

‘‘১৮৭৭-৭৮ সালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়। ত্রৈলোক্যবাবু জানিতে পারিলেন গাজোরের চাষ করিয়া এবং গাজোর খাইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীগণ প্রাণে বাঁচিতে পারে।

প্রতি বিঘায় কত গাজোর চাষ হয়, চাষাদের ক্ষেত খুঁজিয়া তাহা স্থির করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন গ্রাম ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্ব্বদিন কে কি খাইয়া দিনপাত করিয়াছিল ত্রৈলোক্যবাবু তাহার তত্ত্ব লইলেন; দুর্ভিক্ষ-সময়ে গাজোর যে অতি উপকারী সামগ্রী তাহা স্থির করিয়া ত্রৈলোক্যবাবু গবর্নমেন্টকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করিলেন।

গবর্নমেন্ট তাহা গেজেটে ছাপাইলেন। দুর্ভিক্ষ-সময়ে, যাহাতে তাড়াতাড়ি গাজোরের চাষ করিয়া লোকে প্রাণ বাঁচাইতে পারে এরূপ শিক্ষা দিবার জন্য গবর্নমেন্ট জেলায় জেলায় কর্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন।

দুই বৎসরের পরে রায়বেরেলী, সুলতানপুর প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হইল সেই সময় সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিয়া যাইত, কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে, এই গাজোরের জন্য সে-বার জনপ্রাণী মরে নাই।’’

তাঁর প্রস্তাবিত গাজর চাষের জন্য বহু প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। ১৮৮১ সালে ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে বদলি হন। সেই সময় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পোন্নতির চেষ্টা করে সফল হন। ১৮৮৩ সালে কলকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কয়েকটি বিষয়ে কিউরেটর ছিলেন। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাজ্যের প্রদর্শনীতে ত্রৈলোক্যনাথকে পাঠানো হয়। সেই সময় তিনি ইউরোপের নানা জায়গায় ভ্রমণ করেন এবং ‘এ ভিজিট টু ইউরোপ’ নামের বই রচনা করেন।

তবে তাঁর দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা এখানেই শেষ নয়। এরপরেও তিনি দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ তখন আঠেরো টাকা বেতনে বীরভূমের দ্বারকা গ্রামে সেকেন্ড ইস্কুল-মাস্টার ছিলেন। সেই চাকরি আবার তাঁকে জুটিয়ে দিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে বারও ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। চার দিকে ছিল মৃত্যু আর মৃত্যু। মৃতদেহ দাহ করার লোক পর্যন্ত ছিলনা। পচা-গলা শবের দুর্গন্ধে পথ চলা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে সময় ত্রৈলোক্যনাথ প্রায় সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। কারণ, তাতে যে খরচটাও বাঁচে! একবেলা হবিষ্যি খেতেন। গেরুয়া পোশাক পরতেন। তিনি নিজেই পরে লিখেছিলেন সেই দুর্দশার কথা –

“তখন যৌবনের প্রারম্ভ। অতিশয় ক্ষুধা। একেকদিন সন্ধ্যাবেলা এরূপ ক্ষধা পাইতো যে, ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না। মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। তখন পেট ভরিয়া কেবল এক লোটা জল খাইতাম। তাহাতে শরীর কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইত। এরূপ করিয়া যাহা কিছু যৎসামান্য রাখিতে পারিতাম দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীদের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতাম ও বাড়িতে পাঠাইতাম। সেই সময় হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম ভবিষ্যতে যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে এইরূপ কার্যে আমার মনকে নিয়োজিত করব।”

তিনি দারিদ্র দেখেছিলেন। হতচ্ছিন্ন জীবন কাকে বলে হাড়েমজ্জায় উপলব্ধি করেছিলেন। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে কত ভাবে যে ভাবিয়েছিল! তিনি মনে করতেন, এত ভাষাভাষীর এই দেশে একটি রাষ্ট্রভাষা খুব প্রয়োজন। যখন তিনি উড়িষ্যায় ছিলেন, তখন ওড়িয়া ভাষা শিখে ‘উৎকল শুভকরী’ নামের একটি ওড়িয়া পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। এ দিকে মাতৃভাষার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ভালবাসা। চেষ্টা শুরু করেছিলেন বাংলাকে কী করে রাষ্ট্রভাষা করা যায়। তাঁর সে-চেষ্টা সফল তো হয়ই নি, উল্টে তিনি বহু লোকের কোপে পড়েছিলেন। তবে তিনি হাল ছাড়েননি।

আজ বাংলা ভাষায় ‘বিশ্বকোষ’ নামে যে বিশাল গ্রন্থটি দেখা যায়, তার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথ ও তাঁর দাদা রঙ্গলালের সম্পাদনায়।

এক বার তিনি এমন একটা বই লিখে ফেলেছিলেন, যার সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক ছিলনা। বইটির বিষয় ছিল, ভারতের কোথায় কোথায় কোন কোন শিল্পদ্রব্য পাওয়া যায়। বইটার নাম দিয়েছিলেন, ‘হ্যান্ডবুক অব ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টস (আর্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড র’মেটিরিয়ালস)। এই ধরণের বই লেখার পিছনে তাঁর একটাই উদ্দেশ্য ছিল, বিলিতি ক্রেতারা যাতে সেসব দ্রব্যের খোঁজ পেয়ে কিনতে পারেন আর সঠিক দাম পেয়ে ভারতীয় শিল্পীরাও অন্তত প্রাণে বাঁচেন! কারুকাজ করা দেশীয় শিল্পদ্রব্য যাতে দেশিবিদেশি সকলের নজরে আসে, সে কারণে স্টেশনে-স্টেশনে ওই সব জিনিসের দোকান করার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

কখনও হাতি ধরার দলে তো কখনও পুলিশের দারোগা। কখনও ইস্কুল মাস্টারের চাকরি, আবার কখনও ভারত সরকারের রাজস্ববিভাগের আধিকারিক – তাঁর জীবন চলেছিল নানা পথে, নানা বাঁকে। পত্রিকার সম্পাদনা যেমন করেছিলেন, তেমনি আবার শেষ জীবনে কলকাতা মিউজিয়মের বিভাগীয় অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

তিনি নিজে ইস্কুল-কলেজে শিক্ষার তেমন সুযোগ পাননি। কিন্তু বাংলা, ইংরেজি তো বটেই, ওড়িয়া, হিন্দি, পারসি, উর্দু, সংস্কৃত ভাষাতেও ছিলেন সমান সাবলীল। ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, নরতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, আরও নানা বিজ্ঞান শাস্ত্রে ছিল অগাধ জ্ঞান।

এমনই এক বহুদ্রষ্টার জীবন, কিন্তু তার মধ্যেও বৈপরীত্য কী ভাবে লুকিয়ে থাকে! – জাত যাওয়ার ভয়ে তিনি জীবনে প্রথমবার বিলেত যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য নিজের কুসংস্কার বুঝতে পেরেছিলেন। তখন ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইতালি সমেত আরও অনেক অনেক দেশ।

তাঁর লেখা ‘কুম্ভীর বিভ্রাট’ নামে একটি রচনা আছে। আর জীবনের অদ্ভুত পরিহাস হল, রচনার লেখক, অর্থাৎ ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই এক বার নদীতে কুমীরের পেটে যাওয়ার থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন অল্পের জন্য। প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ে গাছের ডালে নিজেকে বেঁধে রেখে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন কোনও মতে।

১৮৮৬ সালে কলকাতা মিউজিয়ামে সহকারি কিউরেটর হন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দেশীয় শিক্ষা বাণিজ্যে যাতে উন্নতি হয় তার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কলকাতা, বোম্বে প্রভৃতি বড় বড় শহরে ও বড় বড় রেলস্টেশনে ভারতীয় কারুকার্যের যে সকল দোকান দেখতে পাওয়া যায় তা তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সময় তিনি সরকারের অনুমতিক্রমে ‘আর্ট ম্যানুফ্যাকচারারস অব ইন্ডিয়া’ নামক একটি বই লিখেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সব শিল্প দ্রব্য নির্মিত হত সেই সব শিল্প দ্রব্যের একটি তালিকা ইংরেজীতে প্রকাশ করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ বর্ধমানে থাকাকালীন ফার্সি ভাষা শিক্ষা করে অভূতপূর্ব নাম করেছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিক হিসেবেই বেশি বিখ্যাত। ‘বঙ্গবাসী’ অফিস থেকে প্রকাশিত ‘জন্মভূমি’ মাসিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। ‘বিশ্বকোষ’ নামক অভিধান রচনা তাঁর চেষ্টাতেই আরম্ভ হয়। এ অভিধান রচনায় তিনি ভাই রঙ্গলালকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। ‘ওয়েলথ্ অব ইন্ডিয়া’ নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা কাজেও সাহায্য করতেন। তাঁর রচিত উপন্যাস ‘ডমরু চরিত’ ও ‘কঙ্কাবতী’ খুবই বিখ্যাত। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ‘ফোকলা দিগম্বর’, ‘পাপের পরিণাম’, ‘বাঙ্গাল নিধিরাম’, ‘বীরবালা’, ‘লুল্লু, নয়নচাঁদের ব্যবসা’, ‘সোনা করা যাদুগরের গল্প’, ‘ভানুমতী ও রুস্তম’, ‘জাপানের উপকথা’ ও ‘মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি’।

শেষ জীবনে ত্রৈলোক্যনাথ কিন্তু অর্থে-সম্মানে দেশের অন্যতম গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়েছিলেন। তার প্রমাণ মেলে সেই সময়ের প্রথম সারির জনপ্রিয় পত্রিকা ‘জন্মভূমি’-র একটি লেখায় –

‘‘মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় শিল্প বিষয়ে একজন প্রগাঢ় চিন্তাশীল লেখক। ইংলন্ডে ইঁহার খুব নাম। ভারত গবর্নমেন্টের স্থাপিত কলিকাতা যাদুঘরস্থ কৃষিজাত-শিল্পজাত-বনজাত দ্রব্যসমূহের এবং মানবতত্ত্ব বিষয়ের অধ্যক্ষ পদে ত্রৈলোক্যবাবু গবর্ণমেন্ট কতৃক উচ্চ বেতনে নিযুক্ত আছেন।

শিল্প ও মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে ইঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক ইহা বিশেষরূপে প্রশংশিত।

ইনি ভারত গবর্ণমেন্ট কতৃক আদিষ্ট হইয়া যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস প্রতিষ্ঠিত মহামেলা পরিদর্শনার্থ ইংলন্ড গমন করেন। তথায় স্বয়ং ভারতেশ্বরী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।’’

শেষ জীবনে তিনি এত সম্মান, এত খ্যাতি, এত অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন, প্রথম জীবনের সেই দিনগুলো তখন ছিল অন্য মেরুতে। কিন্তু তার পরেও যেন সে-জীবনের ঘ্রাণ, তার ওলটপালট করে দেওয়া দাপট তাঁকে যেন ছুঁয়ে যেত।

ত্রৈলোক্যনাথ বলছেন, ‘‘বিলাতে যাইলে মহারানি প্রভৃতি আমাকে যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। যাঁহাদের কৃপাকটাক্ষে লোকে রাজা মহারাজা হইতে পারে, তাঁহারা সমকক্ষভাবে আমার সমাদর করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাত যাইয়া যাহাতে স্বার্থ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আমি কোনও বিষয়ে লাভবান না হই, যাহাতে স্বার্থ-চিন্তা আমার হৃদয়ে স্থান না পায়, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষরূপে সতর্ক হইতে হইয়াছিল। যদি উচ্চপদ উচ্চ উপাধি লইয়া আসিতাম, তাহা হইলে, পাঠক! আজ তোমাদিগকে আমি শিক্ষা দিতে পারিতাম না। জনসাধারণকে লোকে যেভাবে বিচার করিয়া থাকেন, আমার প্রতি যিনি সেইভাব আরোপিত করিতে যাইবেন, তিনি ঘোরতর ভ্রমে পতিত হইবেন।’’

তিনি নিজেকে যত না সাহিত্যিক ভেবেছিলেন, তার চেয়েও বোধ হয় বেশি ভেবেছিলেন সমাজ সংস্কারক রূপে। বোধ হয় তাই, তাঁর জীবনের প্রথম সাহিত্য কীর্তি ছিল ভারতবর্ষে কোথায় কোথায় সোনা পাওয়া যায় আর তা কী ভাবে তুলে আনা যায়, তা নিয়ে একটি প্রবন্ধ।

তিনি কোনও দিন কোনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি বলে অনেক বন্ধু-আত্মীয়দের বিরাগভাজনও হয়েছিলেন বহুবার। তাঁকে দাম্ভিক বলেও ভুল ভেবেছিলেন অনেকে। যেমন – সে কালের এক খ্যাতনামা ব্যক্তি, অক্ষয়চরণ সরকারের পিতা ‘গঙ্গাচরণ সরকার’। ত্রৈলোক্যনাথকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন। কিন্তু বারবার তিনি বলতেন, ‘‘যদ্যপি এই যুবক কিঞ্চিৎ দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কালে এই যুবক ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।’’ সেই দম্ভ কিন্তু কোনও দিনই ত্যাগ করেননি ত্রৈলোক্যনাথ। আসলে বোধ হয় সেটা দম্ভ ছিলনা, সেটা ছিল তাঁর নিজের সঞ্চিত ভাঁড়ারকে আগলে চলার এক বর্ম। ওই ভাঁড়ারটুকুই তো তাঁকে বারবার মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছিল। শিখিয়েছিল জীবনকেও ভালোবাসতে। তাই বর্মের খাঁচাটাকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতেন প্রাণপণে।

এখানেই তিনি ‘ত্রৈলোক্যনাথ’!

১৯১৯ সালের ১১ই মার্চ তাঁর মহাপ্রয়ান ঘটে।

(তথ্যসূত্র:

১- ত্রৈলোক্যনাথ রচনাসমগ্র, সাহিত্য প্রকাশ (২০১৬)।

২- সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩- নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ, চর্যাপদ (২০১০)।

৪- ডমরু চরিত, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সুচয়নী পাবলিশার্স (২০১৬)।

৫- আমার ইউরোপ ভ্রমণ, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, চর্যাপদ (২০০৯)।

৬- মুক্তা- মালা, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী (২০১৫)।)

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত