তিনি বাংলা নাটকের অন্যতম ‘চর্চিত অথচ বিস্মৃত’ চরিত্র। নাট্যকর্মীরা যাঁকে রোজই আবিষ্কার করছেন এবং তুলে রাখছেন আপাত গোছানো বইয়ের তাকে। ধুলো ঢাকা বিজন নস্টালজিয়ায় ভাল, বাস্তবে ছ্যাঁকা খাওয়ার মতো। ‘নবান্ন’র নাট্যকার এখনও ছ্যাঁকা দেন!

স্মৃতির কলমে সুবীর বসু লিখেছিলেন, ‘‘… একবার হয় রঙ্গনা নয়তো বিজন থিয়েটারে ‘চলো সাগরে’ নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। সকলে মেক আপ, জামা কাপড় পাল্টাচ্ছে। বিজনকাকা হঠাৎ হাউ হাউ করে কাঁদছেন আর বলছেন – আমরা তো নাটকে ইন্টারন্যাশনাল গাইছি। কিন্তু কবে তা আমাদের দেশের শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে গাইবে? আমরাই কি কেবল গেয়ে যাব?’’

একসময় গণনাট্য ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী মহাশ্বেতা। দক্ষিণ কলকাতার ভাড়া বাড়িতে পুত্র নবারুণকে নিয়ে তাঁর ছিল পাঁঠার মাংস আর ‘বাংলা’র সংসার। তাঁর নাটকের সংলাপের মতোই বাড়ির ইট-কাঠ-কংক্রিটের পাঁজর সময়ে সময়ে শুনতে পেত, ‘বাঁচতি গেলি খাওয়া জোটে না, খেতি গেলি বাঁচা যায় না …’ কিন্তু তখনও তিনি বিশ্বাস করতেন, দিন বদলের স্বপ্নই বাঁচিয়ে রাখে জীবন। বিশ্বাস করতেন, থিয়েটার একদিন জনগণের হয়ে উঠবে; সংলাপ আর কেবল সংলাপে আটকে থাকবে না; সাধারণ মানুষের বিপ্লবের ভাষা হয়ে উঠবে।

তিনি বিজন ভট্টাচার্য।

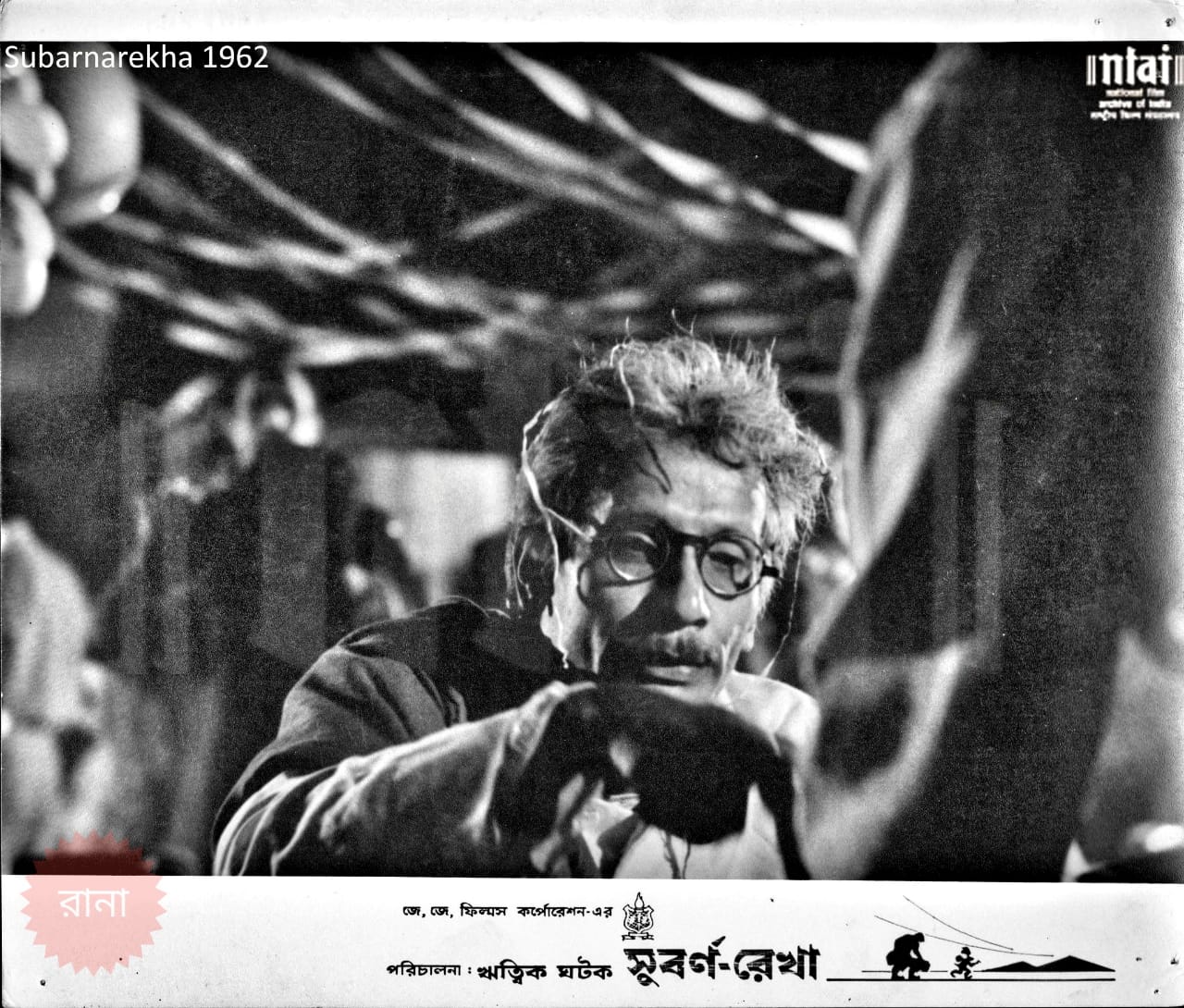

বিজন ভট্টাচার্যের প্রতিভা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর নাটক আজ ইতিহাস। কেন? যে সব নাটক সময়ের সঙ্গে খুব বেশি জুড়ে থাকে, সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও শ্যাওলা-সমাকীর্ণ হয়ে যায়? বিশ শতকের বাংলা নাট্যকলার ইতিহাসে ট্র্যাজিক নায়কের বিপজ্জনক প্রথম শিরোপা যদি শিশিরকুমার ভাদুড়ির প্রাপ্য হয়, তা হলে ওই শিরোপার দ্বিতীয় দাবিদার সম্ভবত বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর যে ছবিগুলি আমাদের সামনে আসে, তার মধ্যে থেকে একটি বিষাদের ছায়া যেন কিছুতেই সরে যেতে চায় না। তাঁর এই ম্লান মূর্তিটি কে এমন চিরস্থায়ী করে নির্মাণ করেছে? তিনি নিজে, না তাঁর জীবন ও সময় – সেটাই প্রশ্ন।

তাঁর স্মৃতিতে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও গবেষক শ্রী পবিত্র সরকার, ১৬ই জুলাই ২০১৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছিলেন –

‘‘… অথচ এমন নয় যে, তিনি খুব বিষণ্ণ ও মুষড়ে-পড়া মানুষ ছিলেন। মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁর পারিবারিক জীবনের বৃত্তান্ত জানা সত্ত্বেও তখন এ কথা খুব একটা মনে হয়নি, আবার খুব কাছে থেকে সংক্ষেপে যতটুকু দেখার সুযোগ হয়েছে, তাতে দেখেছি তিনি বেদম মজাদার লোক ছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে, এমনকী আমাদের সঙ্গেও, প্রচুর অকথা-কুকথা বলতেন, মনের কথা খোলাখুলি বলতেও তাঁর দ্বিধাসংকোচের বালাই ছিল না। যাঁদের গুরুগম্ভীর মহত্ত্বের চেহারা ছিল, সে চেহারা যতই সংগত ও বৈধ হোক, তার প্রতি হুল্লোড়পূর্ণ অসম্ভ্রম প্রকাশে তিনি বিশেষ উল্লাস বোধ করতেন। কখনও গানে, কখনও ছড়ায়, কখনও নিতান্ত লৌকিক রসালাপে তিনি নিজেকে বিচ্ছুরিত করতেন, ফলে তাঁর সঙ্গ সব সময় আনন্দময় ছিল – সে আনন্দ ততটা ‘বিশুদ্ধ’ না হলেও। আমাদের এখনও মনে আছে, ১৯৬৭-তে হায়দরাবাদে বটুকদার সঙ্গে মিলে তাঁদের দ্বৈতসংগীত – ‘সখী, তোমার জন্যে একটা ম্যাও ধরে এনিচি – নর্দমা থেকে তুলে, ধুয়ে মুছে, সাজিয়ে গুছিয়ে একটা সুন্দর ম্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যাও ধরে এনিচি।’ ‘ম্যাও’ কথাটার ওই বিস্তারে তাঁর অসাধারণ সুরেলা গলার গিটকিরি ছিল শোনবার মতো। এ গানটি কোন সামাজিক এলাকার গান, তা গাইবার ধরন থেকেই স্পষ্ট হয়ে যেত।

তবু বলব, শিশিরকুমার যদি গত শতকের প্রথম অর্ধশতকের ট্র্যাজিক নায়ক হয়ে থাকেন, বিজন ভট্টাচার্য দ্বিতীয় অর্ধশতকে নিজের ট্র্যাজেডিকে উৎকীর্ণ করেন। খুবই শক্তিশালী অভিনেতা ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, কিন্তু নাটক বা ফিলমে অভিনয়ে তাঁর যে অভিমুখ তৈরি হয়েছিল, তাও আমাদের মন থেকে তাঁর ট্র্যাজিক ছবিটি মুছে দিতে পারেনি।

তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক ‘নবান্ন’ (১৯৪৪) বাংলা নাটকের ইতিহাসকে নতুন করে লিখেছিল, অথচ এখন তাঁর নাটক কদাচিৎ অভিনীত হয়। শুধু তা-ই নয়, তাঁর নিজের দল ক্যালকাটা থিয়েটারের (১৯৫১) বাইরে, যাকে এখন গ্রুপ থিয়েটার বলা হয় তার সবচেয়ে সফল প্রযোজনাগুলির মধ্যে বিজনদার কোনও নাটকের নাম করা যাবে না, এমনকী গণনাট্য সঙ্ঘও ‘নবান্ন’-র পরে তাঁর অন্য নাটক নিয়ে বেশি উৎসাহ দেখায়নি। এ বিষয়ে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রধান নাটককারদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যই সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত। তাঁর অনুজ নাটককারদের রচনা অন্য অনেক দল গ্রহণ করেছে – উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় – তাঁরা অন্য বহু দলকে নাটক-রসদ জুগিয়েছেন, এখনও তাঁদের নাটক অনেক দলের দ্বারা অভিনীত হতে দেখি। অথচ যাঁর নাটক নিয়ে বাংলা নাটকের ইতিহাস পেশাদার রঙ্গমঞ্চ থেকে নিজেকে উপড়ে নিয়েছিল, এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চকে তার পরবর্তী নির্মাণের ক্ষেত্রে এক রকম অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল, সেই বিজন ভট্টাচার্যের পরেকার সৃষ্টিগুলি মূলত তাঁরই একার প্রযোজনা হয়ে রইল। তাও সবগুলি নয়, নিজের কয়েকটি নির্বাচিত নাটকই তিনি নিজে ক্যালকাটা থিয়েটারের এবং পরে কবচকুণ্ডলের (১৯৭০) হয়ে প্রযোজনা করে যেতে পেরেছিলেন। তারও মধ্যে একটি-দুটির বেশি একাধিক বার প্রযোজনা করতে পারেননি। একাধিক নাটক – যেমন ‘জননেতা’, ‘জতুগৃহ’, ‘অবরোধ’ তো প্রযোজিতই হয়নি। বিস্ময়ের কথা এই যে, নাকি বাংলা নাট্য-সংগঠনের ইতিহাসে এটা খুব বিস্ময়ের কথা নয়ও যে, কোনও এক বিচিত্র বিচ্ছেদ-রসায়নে তাঁর নিজের হাতে তৈরি নাট্যদল ক্যালকাটা থিয়েটারও তাঁকে ছাড়তে হয়।

আমরা জানি, পরে বহুরূপীতে ‘নবান্ন’ প্রযোজনা করেছিলেন কুমার রায়, এবং এখনও কোথাও কোথাও বিজন ভট্টাচার্যের নাটক অভিনীত হয়। এই সে-দিন ‘মরা চাঁদ’-এর একটি মঞ্চ পরিকল্পনার ছবি দেখলাম ফেসবুকে – বেশ ভাল একটি নির্মাণের ছবি। কিন্তু এও তো সত্য যে, বহুরূপীর ওই বিচ্ছিন্ন প্রযোজনাটির বাইরে কলকাতার কোনও বড় নাট্যদল বিজনদার কোনও নাটক প্রযোজনায় এগিয়ে আসেনি।

সেটা কি এই জন্য যে, যে সব নাটক সময়ের সঙ্গে খুব বেশি জুড়ে থাকে, সময় বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও শ্যাওলা-সমাকীর্ণ হয়ে যায়? বহুরূপীতে তাঁর ‘নবান্ন’-এর পুনরুজ্জীবন ওই নাটকে কোনও নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেনি, মনে হয়েছিল এ নেহাতই পুনরুজ্জীবন। ‘নবান্ন’-এর কাছাকাছি বিষয় নিয়ে বিজন ভট্টাচার্য আরও নাটক লিখেছিলেন, যার মধ্যে ‘দেবীগর্জন’ (১৯৬৬) এবং ‘গর্ভবতী জননী’ (১৯৬৯) – যেগুলিতে ‘নবান্ন’ থেকে তিনি আর একটু এগিয়ে কপিবুক সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা জুড়তে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশের মন্বন্তরে তিরিশ লক্ষ লোক অনাহারে মরেছিল দেখে ক্রুদ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন: ‘ওরা কেড়ে খায়নি কেন?’ ‘নবান্ন’-তে কেড়ে খাওয়ার ঘটনা ছিল না, সেখানে শহরে আত্মজনদের অজস্র মৃতদেহ ফেলে গ্রামে ফিরে আসা চাষিদের ‘জয়’ হয়েছে নিছকই প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে— সে বারে ভাল বৃষ্টি হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছিল। এ এক ধরনের নিয়তিবাদও বলা যায়, কিংবা deux ex machina. কিন্তু ‘দেবীগর্জন’ বা ‘গর্ভবতী জননী’তে বিজন উপসংহারকে নিয়তির হাতে ছেড়ে রাখেননি, সেখানে যাকে শ্রেণিসংঘর্ষ বলে তা দেখানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই নাটকগুলি কেবল ইতিহাস হয়ে রইল কেন? সে কি তেভাগার স্মৃতি ও বামপন্থী আন্দোলনের তীব্রতা কমে গেল বলে? এমন তো হতেই পারে যে শ্রেণিসংঘর্ষের আখ্যান কখনও কখনও রূপক বা মেটাফর হয়ে যায়, যেমন হয়েছে গোর্কির ‘মা’ বা আইজেন্স্টাইনের ‘ব্যাট্লশিপ পোটেমকিন’। তখন তা নিজের ঘটনাবস্তু ছাড়িয়ে সময়ান্তরে নানা পুনরাবৃত্ত অর্থ পেতে থাকে। বিজন ভট্টাচার্যের ওই নাটকগুলি তা হয়ে উঠল না কেন? তার জন্য কি নতুন শ্রেণিসংঘাতের ইতিহাস বা পটভূমি নির্মাণ করতে হবে?

তাঁর রচিত নাটকের তালিকা খুব দীর্ঘ নয়। ‘সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান’ অনুযায়ী সেই তালিকা: ‘আগুন’ (একাঙ্ক, ১৯৪৩), জবানবন্দী (১৯৪৩), ‘নবান্ন’ (১৯৪৪), ‘মরা চাঁদ’ (১৯৪৮, প্রথমে একাঙ্ক, ১৯৬০-এ পূর্ণায়িত), ‘অবরোধ’ (১৯৪৭), ‘জতুগৃহ’ (১৯৫১), ‘গোত্রান্তর’ (রচনা ১৯৪৭, ১৯৫৬-৫৭), ‘ছায়াপথ’ (১৯৬১), ‘দেবীগর্জন’ (১৯৬৬), ‘কৃষ্ণপক্ষ’ (১৯৬৬), ‘গর্ভবতী জননী’ (১৯৬৯-৭১), ‘আজ বসন্ত’ (১৯৭০), ‘সোনার বাংলা’ (১৯৭১), ‘চলো সাগরে’ (১৯৭২)। রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপও দিয়েছিলেন তিনি, আর আকাশবাণীর জন্য লিখেছিলেন গীতিনাট্য ‘জীয়নকন্যা’ (১৯৪৮)। মৃত্যুর ছ’বছর আগে তাঁর নাট্যরচনার সমাপ্তি ঘটে।

অথচ নাটককার হিসেবে তাঁর কলমে শক্তি কম ছিল না। তাঁর অভিজ্ঞতা-পরিধি ছিল বিশাল, উচ্চমধ্যবিত্ত জীবন থেকে গ্রামীণ চাষি বেদে শ্রমিকদের জীবন পর্যন্ত – সকলের মুখের বাগ্ভঙ্গিটি তিনি অনায়াসে তুলে আনতে পারতেন। দু’একটি ক্ষেত্রে অনাবশ্যক অতিনাটকীয়তার আক্রমণ তিনি এড়াতে পারেননি (যেমন প্রভঞ্জন যখন সরদারকে দিয়ে কর্জের টিপছাপ নেয় সেই দৃশ্যটি), কিংবা উচ্চবিত্ত চরিত্রের বেলায় কিছু আরোপিত কৃত্রিম নাটকীয়তা তাঁকে নির্মাণ করতে হয়েছে। তবু স্বাভাবিক নাটকীয় সংলাপ রচনায় ছিল তাঁর প্রবল নিপুণতা। ‘গোত্রান্তর’-এ উদ্বাস্তু হরেন্দ্র মাস্টারের বস্তির প্রাথমিক স্কুল থেকে সব ছাত্ররা চলে যাচ্ছে, মোক্তার অভয়ও তার ভাইপোকে টাউন স্কুলে ভর্তি করেছে। তাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে হরেন্দ্র মাস্টার তাকে ডাক দেয়, ‘অভয়বাবু নাকি, আর ও অভয়বাবু, এই যে … অভয়বাবু দাঁড়িয়ে বলে, ‘কিছু বলছেন?’ তখন হরেন্দ্র মাস্টার বলে, ‘শোনেন তো বলি’।

এই ‘শোনেন তো বলি’ সংলাপটি বুঝিয়ে দেয়, এই নাটককারের কলম একটি চরিত্রের রক্তমাংসের মূর্তি তার ভাষার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে জানত। আর জানত গান, পল্লির মানুষের গলার স্বতোৎসারিত গান, যা তার সংলাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফুটে বেরোতে চায়। তাঁর ওই গীতিরচনার সম্ভাবনাটি খুব বেশি নাটকে

তিনি ব্যবহার করলেন না দেখে একটু অতৃপ্তিও জেগে থাকে।

এত বিচিত্র সম্বল নিয়েও মানুষটি ইতিহাসের শিকার হয়ে গেলেন, এই যা দুঃখ। নাটককারের, বিশেষত বিজন ভট্টাচার্যের মতো দীক্ষিত নাটককারের উপায়ও ছিল না এই সংকট এড়ানোর, ইতিহাসের কণ্ঠস্বর হয়ে না-ওঠার, আবার তারই জন্য তাঁকে হয়তো ইতিহাস কিছুটা নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে, পরেকার সময়ের ব্যবহারের জন্য রেখে দেয়নি।

ইতিহাসের এই আক্রোশ থেকে তাঁকে উদ্ধার করবে কে?’’

ইনিই বিজন ভট্টাচার্য। নাটককে যিনি কেবল একটা ‘পারফর্ম্যান্স’ হিসেবে দেখতেন না। শিল্প বলতে বুঝতেন সমাজ বদলের হাতিয়ার। থিয়েটারকে বুঝতেন গণের নাটক। যা কেবল সাধারণ মানুষের ভাল-মন্দ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কথা বলবে না। নাটকের মধ্য দিয়ে মানুষও হয়ে উঠবেন সেই গল্পের এক-একজন কুশীলব। দর্শক এবং রঙ্গকর্মী সকলে একত্রে ঢুকে পড়বেন থিয়েটারের অঙ্গনে। তার পরে বিপ্লব ঘটে যাবে। জীবন, রাজনীতি এবং থিয়েটার নিয়ে এ ভাবেই মিলেমিশে ছিলেন বিজন। কোনও একটি সত্তাকে বাদ দিয়ে তাঁর অন্য সত্তাকে বোঝা মুশকিল। যাপন-অর্থনীতি-রাজনীতি-পরব – সব নিয়ে মাখামাখি যিনি, তিনি নিজেই আসলে একটা থিয়েটার! মোনোলগ।

১৯১৭ সালের ১৭ই জুলাই বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলের খানখানাপুরে ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারে জন্ম হয়েছিল বিজনের। বাবা ক্ষীরোদবিহারী। মা সুবর্ণপ্রভা আর ঠাকুরদা রাসবিহারী। রাসবিহারীর জমিজায়গা সে সময়ে গ্রাম্য সমাজে রীতিমতো আলোচনার বিষয় ছিল। আর চর্চিত ছিল তাঁর লেঠেলদের কাহিনি। তেমনই এক লেঠেল ছিলেন বাবর আলি। শোনা যায়, চল্লিশের দশকে চরের কিছু জমি নিয়ে কিরণশঙ্কর রায়ের নায়েবদের সঙ্গে বাবর আলির তীব্র সংঘর্ষ হয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত চরের দখল রেখেছিল বাবর আলি। পরবর্তী কালে ঘনিষ্ঠ মহলে বিজন নাকি রসিকতা করে বলতেন, ’৪৬-এ বাংলায় মুসলিম লিগের সঙ্গে কিরণশঙ্করের জোট হয়েই যেত! কিন্তু নিজের জমি-জায়গা নিয়ে কিরণবাবু এতই উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং বাবর আলির কাছে পরাজিত হয়ে এতটাই মনোবল হারিয়েছিলেন যে, রাজনীতিতে বিশেষ মন দিতে পারেননি। জোটটাও তাই হয়নি।

জমিদারিতে অবশ্য খুব বেশি উৎসাহ ছিল না ক্ষীরোদবিহারীর। দেশ ভাগের অনেক আগেই বিজনকে নিয়ে তিনি চলে এসেছিলেন অধুনা উত্তর ২৪ পরগনার আড়বেলিয়ায়। শিক্ষক বাবার মতো বিজনও কোনও দিন জমিজায়গা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ বা উৎসাহ দেখাননি। তবে ষাটের দশকে একবারই কেবল জমি নিয়ে মামলা লড়েছিলেন। ঘটনাপ্রবাহে সে কাহিনীতে পৌঁছনো যাবে।

প্রাথমিক স্কুলের পাঠ শেষ করে বিজন ভর্তি হয়েছিলেন প্রথমে আশুতোষ এবং পরে রিপন কলেজে। তবে সম্ভবত পড়াশোনা শেষ করেননি। বাম রাজনীতির জোয়ারে তত দিনে গা ভাসিয়েছিলেন। রুশ বিপ্লব তখন পৃথিবী জুড়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাচ্ছিল ‘প্রগতিশীল’ ছেলেমেয়েদের।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে পৃথিবীময় তখন বাম ভাবাদর্শে ফুটছিলেন অনেকেই। বিজনরা দেওয়াল লিখন পড়তে পেরেছিলেন। চলতি স্রোতে অবগাহন করতে সময় নেননি। আর তারই প্রেক্ষাপটে ঘটে যায় বঙ্গদেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। বিজনরা যে মন্বন্তরকে মনে করতেন ‘ম্যান মেড’। জোতদারদের গোলায় খাবার ছিল। মহাজনেরা চড়া দামে তা বিক্রি করত কালো বাজারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে খাবার পৌঁছাত না। রাস্তাঘাটে, অলিতে গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকত বুভুক্ষু লাশ। সেই প্রেক্ষাপটেই তৈরি হয়েছিল ‘নবান্ন’। কিছু দিনের মধ্যেই শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় যা মঞ্চস্থ হয়েছিল। দেশ জুড়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে ‘নবান্ন’ হয়ে উঠেছিল নতুন ধারার সাহিত্য রচনা এবং নাট্যশিল্পের দিকনির্দেশ। ‘নবান্ন’ অবলম্বনে ছবি তৈরি হয়েছিল হিন্দিতে। আর নাটকের অনুকরণে ‘প্রগতিশীল’ সাহিত্যে জোয়ার লেগেছিল। এতেই তৈরি হয়েছিল গণনাট্য সঙ্ঘের ভিত।

পটনায় গণনাট্যের ৭৫তম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল প্রস্তুতি পর্বের সেই দিনগুলির কথা। প্রদর্শনীতে, আলোচনায় ফিরে এসেছিলেন বিজন। অনুষ্ঠানে এসে শাবানা অাজমি উল্লেখ করেছিলেন ‘বিজনবাবু’র নাম। যদিও সরাসরি বিজনের সঙ্গে কখনও দেখা হয়েছে বলে মনে করতে পারেননি। তবে বাবা কাইফি আজ়মির কাছে একাধিক বার শুনেছিলেন নাট্যকারের কথা। বিজন ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ উঠতেই শাবানা ফিরে গিয়েছিলেন ছোটবেলার স্মৃতিতে – ‘‘আসলে কোনও ব্যক্তি নন। কালেক্টিভ এফর্টে বিশ্বাস করতেন ওঁরা। আলাদা করে কারও কথা বলতেন না, বলতেন সময়ের কথা।’’ কালেক্টিভ তেমনই এক কমিউনে জন্ম হয়েছিল শাবানার। এক দিকে রান্না-খাওয়া আর অন্য ঘরে লাল ঝান্ডায় শোভিত বসার ব্যবস্থা। সে ঘরেই নিয়মিত যাতায়াত ছিল গণনাট্যের কর্মীদের। দিনভর ওখানে বসেই তৈরি হয়েছিল বহু সাহিত্য, নাটক, গান। ’৪৮-এ গণনাট্য ছাড়ার পর বিজনও গিয়েছিলেন মুম্বইয়ে, চিত্রনাট্য লেখার কাজে। গণনাট্যের সঙ্গে মনোমালিন্য হলেও, কখনও কি কাইফি আজমির বাড়িতে যাননি বিজন? মলিন হয়ে গিয়েছে ইতিহাস।

তবে শাবানা যে সময়ের বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা তো মিলে যায় বিজন-মহাশ্বেতার যাপনের সঙ্গেও। সংসার নয়, তাঁরাও তো সে সময় বিশ্বাস করেছিলেন কমিউন-জীবন! বিলাসবিমুখ উদ্যাপন!

গণনাট্যের পর্বেই বিজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মহাশ্বেতার। শোনা যায়, বিজনের নাটক ‘জিয়ন কন্যা’য় অভিনয়ও করেছিলেন লেখিকা। তবে মহাশ্বেতার স্মৃতিতে প্রেমপর্বে বিজন যতটা না নাট্যকার, তার চেয়ে বেশি গল্পকার। পরবর্তী কালে যিনি গল্প লিখেছিলেন ‘সহযাত্রী’ ছদ্মনামে। ’৩৬ সালে তৈরি হওয়া প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘেরও অংশ ছিলেন তাঁরা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে লিখছেন, ‘‘বিজন ভট্টাচার্য এসেছিলেন গল্পলেখক হিসেবে, পরে দল ভেঙে তিনি গান-নাটকের শিল্পীদের দলে ভিড়ে গেলেন।’’ বস্তুত, তাঁকে নিয়ে লিখতে গিয়ে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় পরে বলেছিলেন, ‘‘বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম প্রকাশিত ও নির্দেশিত নাটক ‘আগুন’কে ছোট গল্পের রীতির মধ্যেই গণ্য করা যায়; ছোট গল্প নিয়ে যে পরীক্ষানিরীক্ষা তখন বাংলা সাহিত্যে চলছে, তাতে এ ধরনের একটি গল্প, যাতে বিভিন্ন সাংসারিক পরিবেশ থেকে পারস্পরিক পরিচয়হীন কিছু মানুষ প্রাত্যহিক ক্ষুণ্ণিবৃত্তির অমোঘ টানে একটা জায়গায় এসে মিলিত হয়, আবার ছড়িয়ে যায়, কেউ লিখতেই পারতেন।’’

চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অতি সাধারণ সেই মানুষগুলোই তখন হয়ে উঠেছিলেন সময়ের আখ্যান। ‘রিফিউজি’ গল্পে বিজন লিখেছিলেন, ‘‘আগে ছিল বাগান বাড়ি, মাঝখানে হলো ভূতের বাড়ি, তারপর রিফিউজি কলোনি। দু’বছর পর এখন অবিশ্যি কলোনিও ঠিক বলা যায় না। তিরিশ-চল্লিশ ঘর উদ্বাস্তু পরিবার, কমে কমে এখন মাত্র দশ-বারো ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। জায়গাটা ঠিক বসবাসের উপযোগী নয়।’’ তাঁর বিভিন্ন লেখায়, নাটকে এ ভাবেই উঠে এসেছিল খেটে খাওয়া, তাড়া খাওয়া মানুষের সমাজ, সমাজবীক্ষণ।

তথাকথিত বামপন্থী শিল্পীদের কলমে, পরিচালনায় তখন নাটক-সাহিত্যেই ধরা পড়েছিল বাস্তব। মিলে যাচ্ছিল অন্দর-বাহির। বিশ্ব আর অন্তর। সমাজ আর ব্যক্তিসত্তা। অনেকেই মনে করেন, বিজনের বিখ্যাত নাটক ‘মরাচাঁদ’-এ আসলে উঠে এসেছিল আত্মজৈবনিক কাহিনি। গরিব অন্ধ বাউলকে যেখানে ছেড়ে যাচ্ছেন স্ত্রী। চলে যাচ্ছেন তথাকথিত ‘চটুল’ গায়কের দিকে। আর অন্ধ বাউলকে পরবর্তী সময়ে গান গাইতে নিয়ে যাচ্ছে পার্টির ছেলেরা। তিনিও যাচ্ছেন। এ তো বিজন নিজেই! মহাশ্বেতার ছেড়ে যাওয়ার পর্ব! অথচ নাটক সেই ছাড়া-না ছাড়ার টানাপড়েনের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছিল আরও বড় এক সামাজিক দ্বন্দ্বে। যে নাটক দেখে তৃপ্তি মিত্র লিখেছিলেন, ‘‘অন্ধ গায়ক পবন। দোতারা বাজিয়ে গান গায়। রাজনৈতিক সভায়ও গান গাইতে নিয়ে যায় বাবুরা কখনও-সখনও। তার সুন্দরী বউ প্রেমে পড়ল এক বৈষ্ণব ভেকধারী ভণ্ডের। তার পর এক দিন তার সঙ্গে চলে গেল। আমি যে অভিনয়টি দেখেছিলাম তাতে দু’টি চরিত্রই গোষ্ঠদা অভিনয় করেছিল। দু’টিই অসাধারণ অভিনয়। তার মধ্যে বিশেষ করে পবন।’’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৃপ্তি ছিলেন বিজনের আত্মীয়।

মঞ্চে যখন এই অভিনয় চলছিল, তখন বাড়িতেও ছিল ধুন্ধুমার অবস্থা। ’৪৮ সালে জন্ম হয়েছিল নবারুণ ভট্টাচার্যের। মতাদর্শের লড়াই করে বিজন ছেড়েছিলেন গণনাট্য। মহাশ্বেতা-বিজন তখন ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। এক চিলতে ঘরে অভাব ছিল নিত্যদিন। বাড়িতে ভাত ফুটবে কি না, জানা নেই; অথচ বিজন বাড়িতে ধরে আনতেন কখনও সাপুড়ে, কখনও লোকগায়ক, আউল-বাউলদের। প্রবল অনটনেও শিল্পের খিদে, লোকসংস্কৃতির খিদে মরে নি। অন্য দিকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছিলেন মহাশ্বেতা। সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল। ৬-৭ বছরের নবারুণ বড় বয়সে বারবার রোমন্থন করেছেন সেই সব স্মৃতি – রোজ বাড়িতে অশান্তি লেগে থাকত। এবং এ ভাবে চলতে চলতে শেষ দিনের তাণ্ডবও মনে ছিল নবারুণের। ভালবেসে মহাশ্বেতাকে নাকি একটা বালা কিনে দিয়েছিলেন বিজন। পার্থিব ভালবাসা। পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্বে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে সেই বালা বিজনের কপাল লক্ষ করে নাকি ছুড়ে মেরেছিলেন মহাশ্বেতা। নবারুণ দেখেছিলেন এক দিকে বাবার কপাল থেকে গলগল করে রক্ত বেয়ে নামছে, অন্য দিকে এক কাপড়ে বাড়ি ছাড়ছেন মা।

বড় হওয়ার পরে নবারুণকে নাকি বিজন বারবার বলেছিলেন, মহাশ্বেতার অন্য সম্পর্ক ভাল ভাবে মেনে নিতে পারেননি তিনি। বস্তুত, মহাশ্বেতা চলে যাওয়ার পরে বিজন আর কখনও কোনও সম্পর্কেও জড়াননি। বাকি জীবন কাটিয়েছিলেন ছেলেকে নিয়ে।

অভাবের কারণ ছিল না। কারণ ছিল না এই অনিশ্চিত জীবনেরও। পারিবারিক সম্পত্তি কিছু কম ছিল না ভট্টাচার্যদের। শুধু তাই নয়, বছর কয়েক চাকরিও করেছিলেন তিনি। সাংবাদিক হিসেবে চাকরি করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। মাইনে নেহাত কম ছিল না। কিন্তু কোনওটাই পছন্দ হয়নি তাঁর। বছর কয়েকে বুঝে গিয়েছিলেন, ও কাজ তাঁর জন্য নয়।

আর জায়গাজমি? বিশেষ খবর রাখেননি কোনও কালেই। তবে ষাটের দশকে ও পার বাংলায় ফেলে আসা জবর দখল হয়ে যাওয়া জমি নিয়ে মামলা করেছিলেন। পাকিস্তান সরকার তত দিনে সে জমি ‘খাস’ করে দিয়েছে। দীর্ঘ দিন লড়াই করে বিজন সেই মামলা জিতেও ছিলেন। কিন্তু পাক সরকার তখন সে সম্পত্তি ‘শত্রুর জমি’ বলে চিহ্নিত করে!

দীর্ঘদিন ও পার বাংলার সেই বিশাল জমিদারিতে বসবাস করেছেন বিজনের আত্মীয়রা। নবারুণের স্মৃতিচারণায় ফিরে ফিরে আসত হাসিরানি আর গোবিন্দমোহনের কথা। ’৭১-এর যুদ্ধে খানসেনার হাতে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন।

গণনাট্য ছাড়ার পর নিজের দল তৈরি করেছিলেন বিজন – ‘ক্যালকাটা থিয়েটার’। সেই গণনাট্যের আমল থেকেই তিনি বিশ্বাস করতেন নাটক আসলে ‘ইন্টার্যাকশন’। দর্শকও যার অংশ। সংলাপের মধ্য দিয়ে সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। কথোপকথনের পরিমণ্ডল তৈরি করা।

শিক্ষক বাবার কাছে শেক্সপীয়র শুনেছিলেন বিজন। পড়েওছিলেন। কিন্তু ক্লাসিক্যাল থিয়েটার কখনওই টানেনি তাঁকে। আকর্ষণ করেনি পেশাদার ব্যবসায়িক থিয়েটার। মনে রাখা দরকার, যে সময়ে বিজন বড় হচ্ছিলেন, সেই সময়ে কলকাতায় পেশাদারি থিয়েটার যথেষ্টই জনপ্রিয়।

পরবর্তী কালে বিজন বারবার বলেছিলেন, ওই ধরনের থিয়েটারের রীতি, শৈলী কোনও কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করেনি। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও নয়, পরিচালনার ক্ষেত্রেও নয়। বরং তাঁকে নাটক লিখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে রেশনের লাইন। যেখানে তিনি দেখেছিলেন, ধর্ম-জাতি-সামাজিক স্তরের বেড়া ভেঙে সকলে একত্রে দাঁড়িয়েছেন। যোগাযোগ তৈরি হয়েছে একের সঙ্গে অপরের। কথোপকথন হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই লাইনেই তিনি দেখেছিলেন, সংকীর্ণ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে প্রশাসন, জোতদারের বিরুদ্ধে শ্রেণিস্বার্থ না ভেবে একত্রে প্রতিবাদ করছে জনসাধারণ। ওই জনসাধারণের মধ্যেই কমিউনিস্ট আস্ফালন দেখেছিলেন বিজন।

বাদল সরকারের কয়েক দশক আগেই বিজনরা বুঝে গিয়েছিলেন নাটক কেবল মঞ্চে নয়, রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে করার বিষয়। দর্শক আর অভিনেতার মধ্যে যেখানে মঞ্চের দূরত্ব তৈরি হবে না। আজীবন এ বিশ্বাস লালন করেছেন বিজন। পরবর্তী কালে বাদলরা যার নাম দেবেন ‘থার্ড থিয়েটার’।

মঞ্চের ভাষা আর কথ্য ভাষা নিয়ে দীর্ঘ দিন কাজ করেছিলেন বিজন। কাজে লেগেছিল ’৪২-’৪৩ সাল জুড়ে সমগ্র বাংলা প্রদেশ পরিক্রমা। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, ‘‘টুনে, মালো, বেদে শোলার কারিগর, প্রতিমাশিল্পী, সাপুড়ে, আউল-বাউল, জেলে, এমন নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার মধ্য দিয়ে বিজনবাবু তাদের লোকাচার, জীবনদর্শন, লোকশ্রুতি, সংস্কার ও বিশ্বাস, ভাষা, কথার টান ও সুর আত্মস্থ করেছেন। ওই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাই তাঁর নাটকের ভাষা ও চাল নির্ধারণ করেছে।’’

শমীককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিজন বলেছিলেন, ‘‘আই স হাউ ডায়লেক্ট চেঞ্জেস এভরি টু মাইলস। আমার যে এক্সপেরিয়েন্স, আমি হয়তো একসঙ্গে পঞ্চাশ মাইল হেঁটে গেছি কার্যকারণে, স্টপ করে করে। দেখেছি, অদ্ভুত, ল্যাঙ্গোয়েজ চেঞ্জেস এভরি টু মাইলস এবং ওই টুইস্ট আরম্ভ হল। একটা অঞ্চলে তুমি গেলে, তারপর ইউ ট্রেভার্স অ্যানাদার টু মাইলস অ্যান্ড সি, মূল একটা ভাষার ঐক্য আছে, কিন্তু টোন-টা আস্তে আস্তে চেঞ্জ করে এবং তার ইনটোনেশন, এমফ্যাসিস ও সিনট্যাক্সগুলো এসে পড়ে কিন্তু মূল ভাষা এক থাকে, তার ভিতরে আবার কী করে চেঞ্জ করতে করতে, এ দিক দিয়ে হাঁটলে পরে খুলনা দিয়ে মেদিনীপুর দিয়ে ওড়িশার বর্ডারে ঢুকে পরে কেমন করে ওড়িয়া হয়ে গেল, খুব ইমপারসেপটিবলি ওড়িয়া হয়ে গেল, বোঝা যায়।’’

অঞ্চল ভেদে ডায়লেক্টের সেই তফাতকেই নাটকে বারবার ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন বিজন। আইপিটিএ ছাড়ার পরে নিজের দলেও সেই ডায়লেক্ট ভিত্তিক সংলাপের উপরেই জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দলের অভিনেতারা অনেকেই পরে বলেছেন, উচ্চারণ নিয়ে কী ভয়ংকর খুঁতখুঁতে ছিলেন বিজন! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠিক উচ্চারণের জন্য লড়াই করে যেতেন।

এক দিকে যখন মঞ্চ নিয়ে দিনের পর দিন এক্সপেরিমেন্ট করছেন নাট্যকার, একলা সংসারে তখন বড় হচ্ছিলেন নবারুণ। বন্ধু ঋত্বিক ঘটক নিয়মিত হাজির হচ্ছিলেন বাড়িতে। ‘বাংলা’র আসর বসছে। আর বিলাসিতা ছিল পাঁঠার মাংস। সুযোগ পেলেই মাংস রান্না হত বাড়িতে। আর কখনও পেটে ব্যথা হলে নবারুণকে হলুদ গোলা জল খাইয়ে দিতেন বিজন। টোটকা!

গণনাট্য ছেড়ে তত দিনে একে একে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন বাংলার শিল্পী সাহিত্যিকেরা। শম্ভু মিত্র থেকে উৎপল দত্ত সকলেই নিজের নিজের দল তৈরি করেছিলেন। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন তখন তুঙ্গে। বিজনের দল ছিল বটে। কিন্তু অন্যদের মতো তত নিয়মিত অভিনয় হত না। ষাট-সত্তর দশকে গ্রুপ থিয়েটারে আসা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অশোক মুখোপাধ্যায়েরা বলছেন, বিজন সব অর্থেই ছিলেন একজন শিল্পী। কিন্তু ‘অর্গানাইজড’ ছিলেন না। যে কারণে আর সব গ্রুপ থিয়েটারের মতো নিয়ম করে অভিনয় চর্চাও চালাতে পারতেন না।

অশোকবাবু শুনেছিলেন, সেই সময়ে ক্যালকাটা থিয়েটারে নিয়ম ছিল, মহড়ায় কারও পৌঁছতে দেরি হলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। শাস্তি। অধিকাংশ দিন দলের নেতাই নাকি দেরিতে পৌঁছে চুপচাপ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন! দলের নিয়ম ভাঙতেন না। কিন্তু যে দলে নেতাই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন, সেই দল যে নিয়মিত অভিনয় গুছিয়ে উঠতে পারবে না, সেটাই তো স্বাভাবিক!

অভিনয়কে, থিয়েটারকে বোধহয় খুব ‘অর্গানাইজ়ড’ ভাবে দেখতেও চাননি বিজন। দল গোছাতে চাননি। বরং সংগ্রামের পথটাই ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। হয়তো সে জন্যই ’৭৮ সালে মুক্তমঞ্চে নাটক চলাকালীন যখন পায়ে পেরেক ফুটে গিয়েছিল, তিনি অভিনয় বন্ধ করেননি। দুই সিনের মাঝখানে পা থেকে বারও করতে পারেননি পেরেক। পেরেক বেঁধা রক্তাক্ত পায়ে শেষ হয় শেষ অভিনয়। রাতে বাড়ি ফিরে রক্ত বমি। দু’বার। পরদিন মৃত্যু। তারিখটা ছিল ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৮ সাল।

কার মৃত্যু? ব্যক্তি বিজনের? নাকি একটা সংগ্রামের? বামপন্থী স্বপ্নের? ইন্টারন্যাশনালের? প্রশ্ন ঘুরতে থাকে হাওয়ায়। বাংলা থিয়েটার অগ্রসর হতে থাকে গ্রুপ থেকে গ্রুপে। মঞ্চ থেকে মঞ্চে। এরপরে ক্রমশ বইয়ের তাকে জায়গা পেতে থাকেন বিজন। বাংলা ভাষার ডায়লেক্ট চর্চার মতোই। শহরমুখী বামপন্থা ক্রমশ বিজনচর্চা বেঁধে দেয় নবান্ন-পর্বে। নস্টালজিয়ায়।

(তথ্যসূত্র:

১- বিজন ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ চক্রবর্তী, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড।

২- বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ, নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে’জ পাবলিশিং।

৩- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ই জুলাই ২০১৫ সাল ও ২৪শে নভেম্বর ২০১৮ সালে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ।)

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত