পরাধীন ভারতকে ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা করতে কত মানুষের বলিদান, লড়াইয়ের ইতিহাস আছে তা জানে সবাই। ছোট ছোট জায়গায় নিজেদেরকে তৈরি করে লড়াই চালাতো তাঁরা। বাঙালিরা সেই লড়াইয়ে এগিয়ে থাকত সবসময়। কোনো কিছুই পরোয়া করত না তাঁরা। তবে এই লড়াইয়ের পেছনে লুকিয়ে থাকত আরেক ইতিহাস। যা অজানা অনেকরই কাছে। যোগাযোগ। এইসব লড়াইয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখাটা খুব জরুরি। আবার সেটাও সকলের অন্তরালে। যাতে কেউ তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ধরতে না পারে। বিপ্লবীরা নিজেদের মধ্যে এই যোগাযোগ জিইয়ে রাখত চিঠির মাধ্যমে। তবে সেইসব চিঠির ভাষা এতটাই অন্যরকম ছিল যা গ্রাহক-প্রেরক ছাড়া বাকিদের কাছে বোধগম্য হত না।

কত কত চিঠি উড়ে বেড়াতে সেসময়কার বাতাসে। ছিল আবেগের ঘনঘটা। ছিল বহু অজানা তথ্য। বিপ্লবীদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-কষ্টের বহিঃপ্রকাশ। ঊষারানি নন্দী, ভগিনী নিবেদিতার মতো কত খ্যাত, অখ্যাত নারী সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিল এই বিপ্লবের ইতিহাসে তা জানা যায় চিঠি থেকে। চট্টগ্রামের অস্ত্রগার লুন্ঠনের অন্যতম বিপ্লবী অনন্ত সিংহের পলায়নরত জীবনে অজান্তেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঊষারানি। যাঁর কথা পরবর্তীতে অনন্ত সিংহ লিখে রেখে গেছেন। তাঁর উত্তরে ঊষারানির লেখা চিঠিও ইতিহাসে গুরুত্ব করে নিয়েছে। অন্য এক নারী ভগিনী নিবেদিতা। প্রত্যক্ষ বিপ্লবে যুক্ত না থেকেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবীদের আপনজন। একটি চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি সম্পর্কে তিনি র্যাডক্লিফ দম্পতিকে লিখছেন, ‘তোমরা কি জানো, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসির আগে তাঁকে আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বৃদ্ধ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে ডেকে পাঠানো হয়েছিল?’ যা থেকে ইতিহাসের কিছু অন্যদিকে আলোকপাত করে।

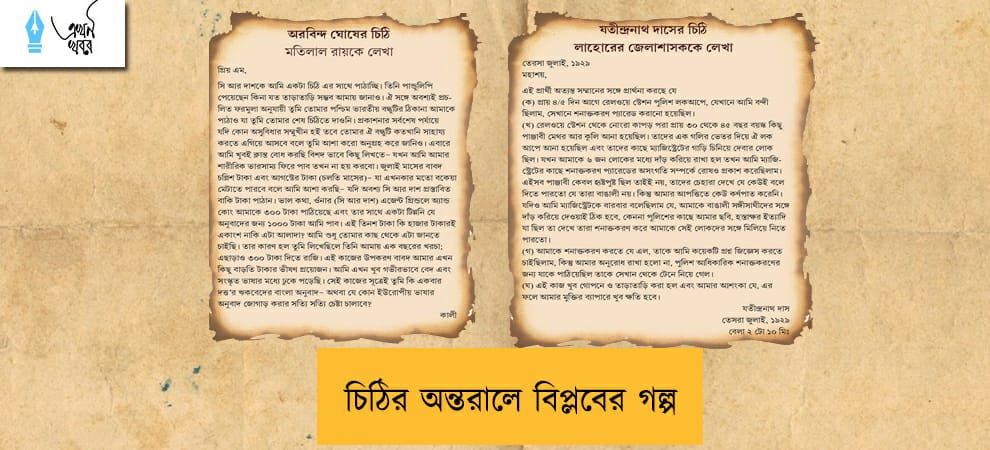

অগ্নিযুগের সব থেকে বিস্ময়কর এবং আকর্ষণীয় চিঠির রচয়িতা অবশ্যই অরবিন্দ ঘোষ। শুধু লেখনীর গুণে বা বিষয় প্রাচুর্যে নয়। অরবিন্দ ঘোষের সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা চিঠি আজও গবেষকদের ভাবনায় আচ্ছন্ন করে। মতিলাল রায় নামে এক ব্যক্তির কথাও আমরা জানতে পারি তাঁর চিঠি থেকে। আবারও এক বিপ্লবের যোগ। এই মতিলালের বাড়িতেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। এই সময়েই মতিলালের সঙ্গে অরবিন্দের একটা দৃঢ় রসায়ন গড়ে ওঠে। মতিলালের আশ্রয় ছেড়ে যখন তিনি পন্ডিচেরি চলে যান তখন তাঁদের মধ্যে যে চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের সাক্ষী। অরবিন্দ ঘোষের চিঠির মূল আকর্ষণই ছিল সাংকেতিক শব্দ-চয়ন। পন্ডিচেরি থেকে তিনি মতিলালের মাধ্যমেই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। আর চিঠির উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব গোপন রাখতেন মানুষটি। তার প্রথম লক্ষণ হিসেবে দেখা যায় যে তিনি আসল নামের পরিবর্তে কখনও ‘কালী’ আবার কখনও ‘কে’ নামে বয়ান লিখতেন। মতিলাল–অরবিন্দ কথোপকথনের এরকম ২৬টা চিঠির খোঁজ পাওয়া গেছে। এরকমই একটি চিঠির বয়ান ছিল এইরকম, ‘প্রুফগুলি পাঠাচ্ছি। নারায়ণের বেড়ানোর খরচ বাবদ তোমার পাঠানো ৫০ টাকা যথাযথভাবে পৌঁছেছে এবং সে ঠিকঠাক তা খরচ করেছে। সে কথা দিয়েছে ঐ টাকা ফেরৎ দেবে, কিন্তু কখন সে সেটা করতে পারবে আমি জানি না।’ এখানে নারায়ণ কে? তাঁকে বেড়ানোর জন্য কেনই বা মতিলাল ৫০ টাকা দিতে যাবেন? তখন অরবিন্দের যাঁরা অনুগামী বা পার্শ্বচর ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নারায়ণ নামের কেউ ছিলেন না। আসলে নায়ারণও সম্ভবত একটা কোড। অরবিন্দ নিজের পরিচয় দিতেন কালী বলে। তা হলে যিনি কালী তিনিই কি নারায়ণ? মনে হয় অরবিন্দই গোপনে পন্ডিচেরি থেকে মাদ্রাজ বা অন্য কোথাও কোনও বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই জন্যই ৫০ টাকা দিয়েছিলেন মতিলাল রায়। এইসব চিঠি পাঠকে শুধু অনুমানের ভিত্তিতে অর্থ উদ্ধার করতে হবে। ‘প্রুফ’কে স্রেফ পাণ্ডুলিপি হিসেবে পাঠকের ভুল হতে পারে। কারণ এটির সাহায্যে ‘অস্ত্রের আদান-প্রদানের’ কথাই বলা হয়েছিল।

এরকম ‘কোডেড লেটার’ অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের লেখা অজস্র রয়েছে। যেমন প্রফুল্ল চাকীর লেখা একটি সাঙ্কেতিক চিঠি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মজফফরপুর যান, তখন সেখান থেকে প্রফুল্ল চাকি অদ্ভুত সাঙ্কেতিক একটি চিঠি লিখেছিলেন বারীন ঘোষকে। কারণ, সে সময় বারীন ঘোষই ছিলেন ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকিদের নেতা। চিঠিটা ছিল এরকম—‘প্রিয় সুকুদা, বর দেখিনি। কিন্তু বরের বাড়ি দেখিয়াছি। বাড়িটি দেখিতে খুব সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে ভালো রসগোল্লা পাওয়া যায় না। কিছু ভালো রসগোল্লা পাঠাতে ভুলিবেন না।’ এখানে বর কে? যাঁকে মারতে তাঁদের মজফফরপুর যাওয়া। অর্থাৎ কিংসফোর্ড। কিংসফোর্ডকে তখনও পর্যন্ত দেখতে পাননি। কিন্তু তাঁর থাকার বাংলোটি দেখে এসেছেন। ওখানে ভাল রসগোল্লা পাওয়া যায় না। ‘রসগোল্লা’ কী? সোজা কথায় বোমা।

এভাবেই কত চিঠি ফিসফিস করে কত কথা …