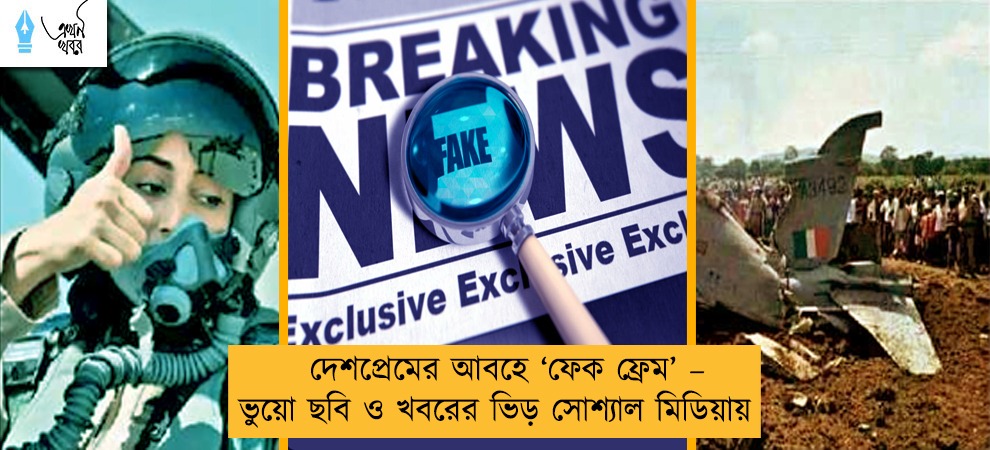

পুলওয়ামায় জঙ্গী হানার পর থেকেই ‘যুদ্ধ যুদ্ধ’ আবহাওয়া। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও দিনভর আঘাত, প্রত্যাঘাত চলছে। আর এসবকে মাধ্যম করে ছড়িয়ে পড়েছে ‘ফেক নিউজ’ বা ভুয়ো খবর। মনে হচ্ছে যেন এক দফা লড়াই লড়ছে ভারত আর পাকিস্তান। দেশপ্রেমের আবহেই এমন ফেক ফটো এবং ফেক নিউজের বাড়বাড়ন্ত বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

ভারতীয় বায়ুসেনার হামলা নিয়ে একটি খবর ছবি-সহ ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে পড়ে। রাজস্থানের বিজেপি নেত্রী ঋতলবা সোলাঙ্কি এই খবরটি দিয়ে জানান, সুরাতের উর্বশি জারিওয়ালা নামে এক মহিলাও ওই অভিযানের শরিক ছিলেন। কিন্তু পরে জানা যায়, এমন কোনও কিছুই ঘটেনি। এমনকী ভারতীয় বায়ুসেনের জইশ ক্যাম্পে হামলার যে ভিডিও ফুটেজ কিছু ভারতীয় চ্যানেল দেখিয়েছিল, জানা গেছে সেগুলিও আসলে পুরানো।

তবে সবচেয়ে বেশী যে ফেক ফটো ছড়িয়ে পরেছে সেটা হল ২০০৫ সালের কাশ্মীরের ভূমিকম্পের কিছু ছবি। ফেসবুক গ্রুপ ‘সাপোর্ট অমিত শাহ’ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পরেছে সেগুলি। সবেতেই দাবি করা হচ্ছে, ওগুলি নাকিভারতীয় বায়ূসেনা হামলা পরবর্তী পাকিস্তানের ছবি। আরও কিছু ছবি যা ২০১৪ সালে পাকিস্তানি তালিবানি সংগঠন ইন্দো-পাক সীমান্তে বোমাবর্ষণ করার পর উঠেছিল, সেগুলিকেও সাম্প্রতিক অশান্তির ছবি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল।

ফেক নিউজ ছড়ানোর দিক থেকে পিছিয়ে নেই পাকিস্তানও। বুধবার সকালে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দাবি করেছিল, ভারতীয় বায়ুসেনা নাকি আবার সেদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে ঢুকেছিল। তখন তাদের গুলি করে নামায় পাকিস্তানি বায়ুসেনা। প্রমান হিসাবে একটি গুলিবিদ্ধ এয়ারক্র্যাফটের ছবিও দেখাচ্ছিল তারা। কিন্তু পরে এক টুইটার ব্যবহারকারী প্রমান করে দেন সেটি ভুয়ো। ওই ছবিটি আসলে ২০১৬ সালে যোধপুরের কোনও একটি এয়ারক্র্যাফটের।

এমন ফেক নিউজের হাত থেকে বাঁচতে গালফ নিউজ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমানের কোনও ভিডিও তারা দেখাবে না। তার কারণ, জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম রক্ষা এবং সাংবাদিকতার নৈতিকতা রক্ষা। যার মধ্যে ভুয়ো খবর ছড়ানো আটকানো অন্যতম বড় দায়িত্ব।